Aufbruch und Modernität

In seiner zweiten Schaffensphase nach dem Ersten Weltkrieg bis gegen Ende der 1920er Jahre löste Baumeister die traditionelle Verbindung von Form und Farbe. Seine gegenständliche Malerei reduzierte und abstrahierte sich immer mehr in Richtung geometrische Form – Urformen im Sinne Baumeisters.

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs machten sich gewaltige gesellschaftliche Veränderungen auch in den Künsten und in der Architektur bemerkbar. Stuttgart wurde seit 1919/20 für einige Jahre neben Weimar/Dessau, Frankfurt am Main und Berlin eines der Zentren für den künstlerischen Aufbruch in Deutschland. Viele Künstler – so auch Willi Baumeister – sahen den Wandel als Chance für eine radikal neue Formenwelt.

Diese Phase war in Baumeisters Schaffen geprägt von einem betonten Streben nach Modernität. Kunst wurde von vielen als visualisierte Geisteshaltung einer neuen Kultur verstanden. Für Baumeister bedeutete dies zum einen die Abkehr von jeglichem Historismus, zum anderen die Suche nach Ausdrucksmitteln, die in der Lage waren, den gesellschaftlichen Umbruch zu reflektieren, wenn nicht sogar als Kunst der Avantgarde voranzugehen.

Im Grenzbereich zur Ungegenständlichkeit

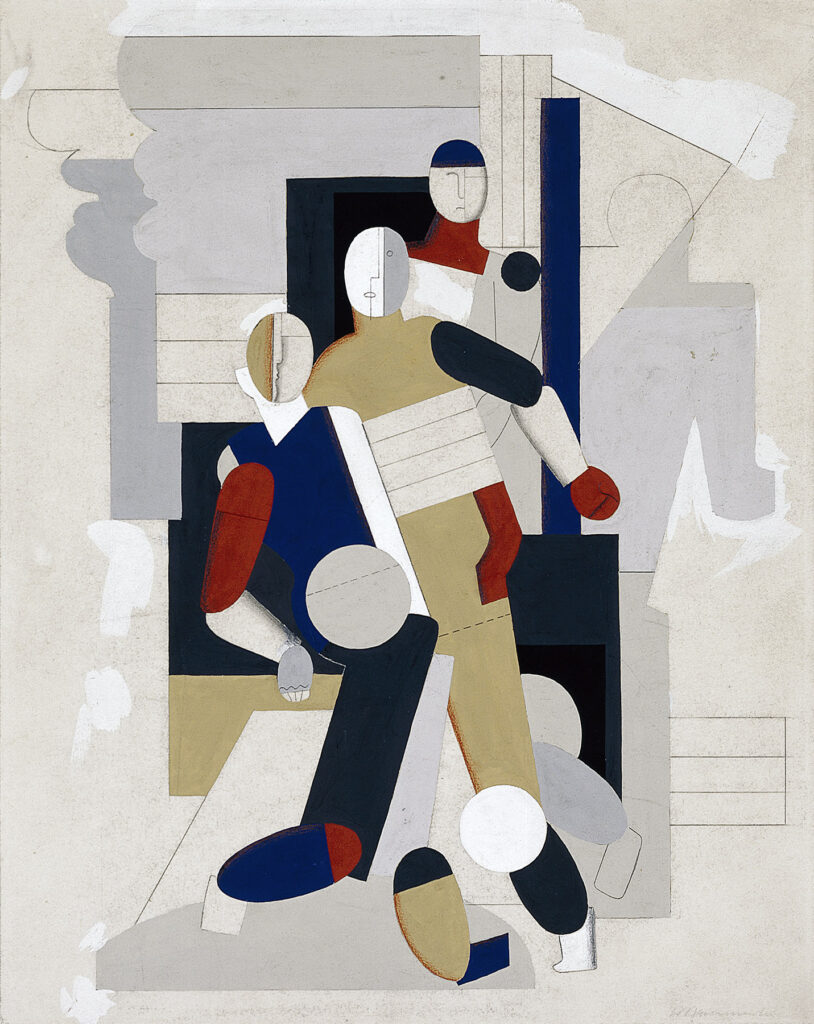

Baumeisters Themen zwischen 1919 und etwa 1927 kreisten um die menschliche Figur. Auf der Suche nach einer zeitgemäßen Grundhaltung wandten er und viele seiner Kollegen sich der Abstraktion zu. An der Schwelle zur Ungegenständlichkeit beschritt Willi Baumeister – parallel zu Künstlern wie Wassily Kandinsky, Kasimir Malewitsch oder Piet Mondrian – einen Weg, der Form und Farbe vollständige Autonomie zugestand.

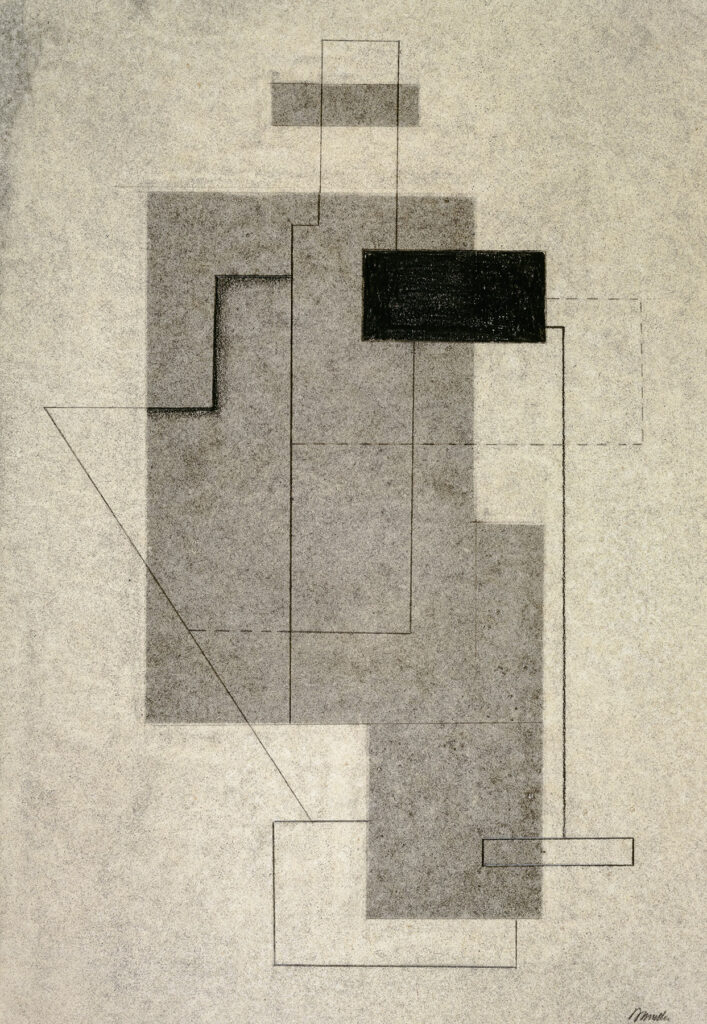

Die Werkgruppe der „Flächenkräfte“ (1920–26) veranschaulichen Baumeisters Bemühen um eine rein konstruktivistisch angelegte spannungsvolle Balance der Bildmittel ohne jede Abbildhaftigkeit. Zugleich macht der Titel der Zeichnung „Sitzende Figur“ (1926) deutlich, dass es ihm um „Figurationen“ ging, d.h. um die Umsetzung eines Ordnungsprinzips, das auch eine menschliche und damit gesellschaftliche Dimension hatte.

Die Beziehung zwischen Konstruktion und (menschlicher) Figur wird in besonderem Maß anhand der „Mauerbilder“ deutlich.

Mauerbilder

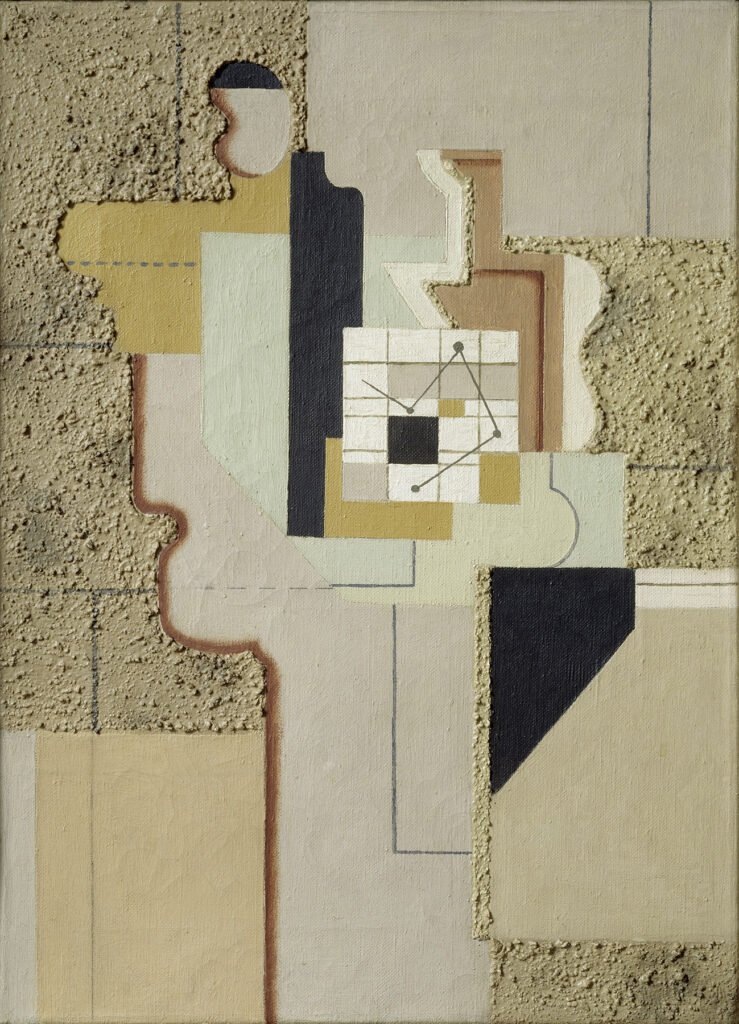

In den so genannten „Mauerbildern“ kam zum ersten Mal Willi Baumeisters persönlicher Stil zum Ausdruck. Figürliche Kompositionen auf der Grundlage der geometrischen Grundelemente Rechteck, Dreieck und Kreis fügte er in eine – echte oder scheinbare – Reliefstruktur ein. Mit dieser auf die Architektur bezogenen Komponente erfuhr er rasch internationale Anerkennung. Im Unterschied zum deutschen Expressionismus, den Baumeister ablehnte, hatte diese Kunst nichts Mystisches. Sie blieb rein sachlich und suchte strukturell wie praktisch die Verbindung zur Baukunst: „Ich dachte mir eine damals noch nicht vorhandene neue Architektur als Träger dieser Mauerbilder.“ (Baumeister 1934)

Die menschliche Figur in ihrer Stereometrie wurde für Baumeister zum Symbol für die Ur-Konstruktion alles Sichtbaren. Sein Verständnis von Kunst in dieser Phase vereinte alle seine Arbeiten – die gegenständlich-abstrakten wie die ungegenständlichen. Horizontale, vertikale und diagonale, runde und eckige Elemente verspannen sich zu einer idealen Form. Achsiale oder punktuelle Schwerpunkte verleihen den Kompositionen Halt. Mit farbigen Kontrasten unterstrich Baumeister die reliefartigen Strukturen, die er in den Ölgemälden durch den Einsatz von Papiermaché, Karton- und Sperrholzteilen oder Metallfolien verstärkte und die seine Affinität zum Kubismus deutlich machen.

Neuer Mensch, Sport und Maschine

Den tektonischen Aufbau der Bilder verstand Baumeister als ein Synonym für den Aufbau einer neuen Welt, die auf Urformen begründet war: einfach und klar. Dass er für diese Zwecke mehrfach auch den Gott Apoll heranzog, der für sittliche Reinheit und Mäßigkeit, aber auch für die Künste steht, unterstreicht diese Intentionen.

Dem Gedanken einer auf Grundstrukturen basierenden Modernität verlieh Baumeister auch in der Werkgruppe der Maschinenbilder sowie in einer Vielzahl von „Künstler“- und „Sport“ ‑Motiven Gestalt. Letztere klingen etwa in den „Schachspielern“ (1924/25) oder „Hockey“ (1924) bereits an, wurden aber – wie die „Maler“ erst gegen Ende der 1920er Jahre zum bestimmenden Thema.

Die für die Mitte der Zwanziger Jahre charakteristische Werkgruppe „Mensch und Maschine“ zeigt einen ähnlichen Bildaufbau wie die Mauerbilder. Die figürliche Komponente bleibt erkennbar, tritt aber in ihrem unmittelbaren Bezug auf die menschliche Figur entweder hinter die Räder und Gehäuse zurück („Maschine mit rotem Quadrat“, 1926) oder wird – wie in „Maschine“ (1925) – fast vollständig eliminiert. Wie in „Figur und Kreissegment“ (1923) hob Baumeister die Beziehung von Mensch und Maschine und deren wechselwirkenden Kräfte häufig mit einer Schraube in der Achse über der menschlichen Figur hervor.

In die richtige Richtung

Dieser Werkabschnitt hatte für Baumeisters Schaffen elementare Bedeutung. Die Erfolge zeigten ihm, dass er auf dem richtigen Weg war. Viele technische wie thematische Apekte, die er sich während dieser Zeit erarbeitete, sollten in seinem Werk immer wieder in Erscheinung treten. Hierzu gehören – neben dem Flächenbezug und der Suche nach den Urzuständen in der Kunst – in erster Linie der reliefhafte Aufbau und die betonte Materialität durch die Verwendung zusätzlicher Mittel (später Sand und Spachtelkitt).

Manche Aspekte klangen um 1925 zwar an, traten aber erst wenige Jahre später deutlicher in Erscheinung, wie die etwas bewegtere Linie in „Schach“ (1925) oder eine phasenweise stärkere Betonung von Linie und Kontur gegenüber der Farbfläche.