Herzlich gratuliere ich Ihnen zu Frankfurt. Es ist mir persönlich sogar eine besondere Genugtuung, da ich Sie für andere Stellen intensiv propagierte, aber niemals durchdrang … Sehr bedaure ich, daß wir Sie in Stuttgart verlieren. Auch ist das Unterrichten nicht eitel Seligkeit.“

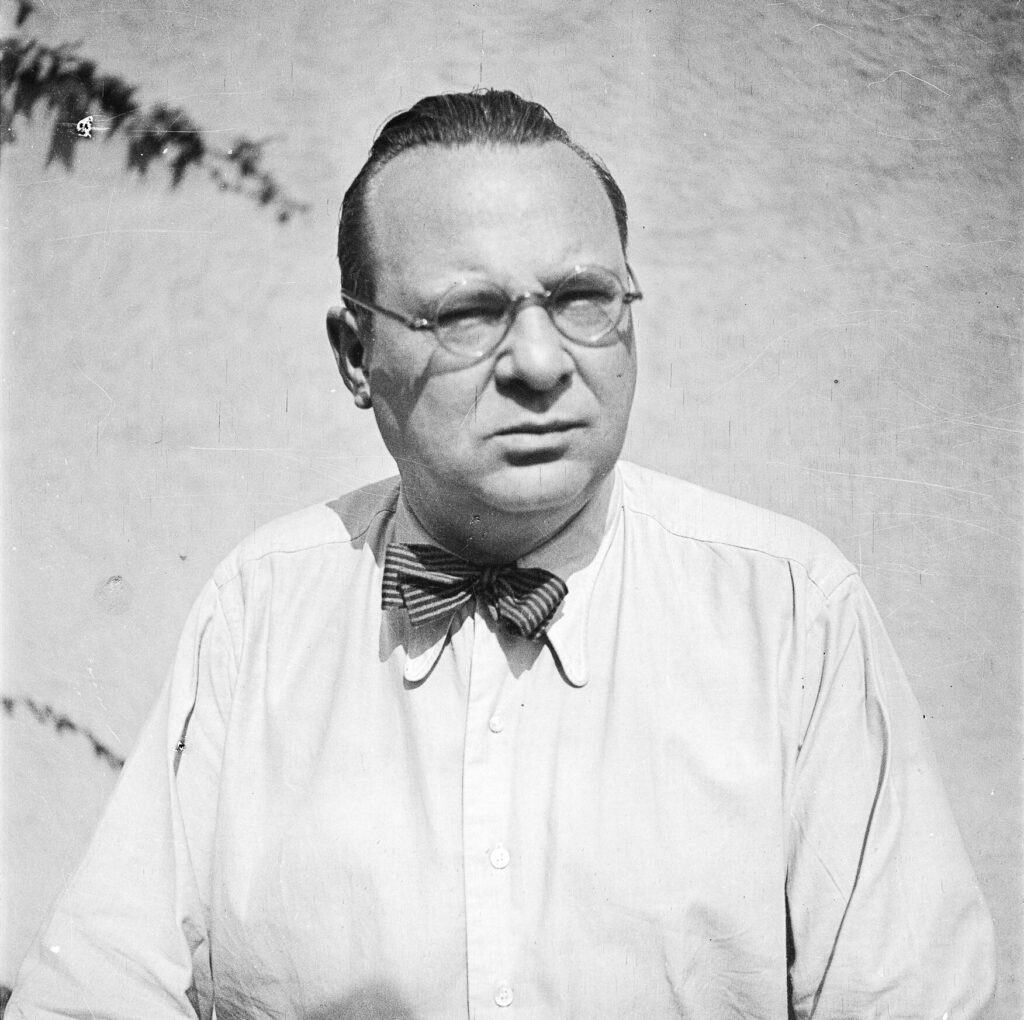

So schrieb Adolf Hölzel seinem ehemaligen Schüler Willi Baumeister Ende 1927, nachdem dieser im November den Ruf an die Städtische Kunstgewerbeschule (Städelschule) in Frankfurt/Main angenommen hatte.

Vorausgegangen waren einige bedeutende Ausstellungen während der Zwanziger Jahre in Paris, Berlin, Mannheim und einigen anderen Orten und der Verzicht auf ein Lehramt 1927 in Breslau. Freundschaften zu bedeutenden Avantgardisten, wie Le Corbusier, Fernand Léger oder Amédée Ozenfant waren entstanden. 1929 schlug er sogar ein Angebot des Bauhaus in Dessau aus.

Der wichtigste Grund für seine Anstellung in Frankfurt war jedoch Baumeisters Rolle als einer der herausragenden Typographen jener Zeit. Seit 1919 hatte er – neben Künstlern wie Walter Dexel, László Moholy-Nagy oder Kurt Schwitters – wesentlich dazu beigetragen, dass die Werbegrafik eine neue Ausrichtung erhielt. Der größte Erfolg war dabei seine vielgestaltige Beteiligung an der Stuttgarter Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ im Jahr 1927, von deren Aufbruchstimmung bis heute die Weißenhofsiedlung Zeugnis ablegt.

Aufgaben in Frankfurt

Am 1.4.1928 trat Willi Baumeister seine Stelle an der Städtischen Kunstgewerbeschule in Frankfurt/Main an. Die auch als Städel’sche Kunstschule bekannte Einrichtung zählte zu den bedeutendsten Reformschulen ihrer Zeit und war in kürzester Zeit zum Zentrum einer neuen Formgestaltung geworden. Baumeister unterrichtete jedoch nicht im Fach Malerei, das durch Max Beckmann besetzt war, sondern wurde als Leiter der Klasse für das Fachgebiet Werbegraphik und Typographie angestellt. Im Oktober 1928 zum Professor ernannt, übernahm er 1930 zusätzlich die Fächer Weberei und Fotographie.

Kunst und Gebrauchskunst

In Frankfurt nicht als Maler zum Zuge gekommen zu sein, empfand Baumeister keineswegs als Zurücksetzung. Im Gegenteil: für ihn besaß die Gebrauchsgrafik einen solch hohen Stellenwert, dass er in seinem Briefkopf von 1924 sogar darauf verzichtete, die Malerei zu erwähnen. Kunst und Alltag zusammenzuführen, die Trennung von angewandter und freier Kunst aufzuheben, war seit der Jahrhundertwende das erklärte Ziel vieler Maler, Grafiker und Architekten und führte unter anderem zur Gründung des Deutschen Werkbundes (1907) sowie des Bauhaus (1919).

Dieser Synthese-Gedanke war also einer der wesentlichen Grundlagen und Inhalte für Baumeisters Unterricht. Der damalige Direktor der Kunstgewerbeschule, Dr. Fritz Wichert, begründete die Berufung Ende 1927 mit dem Hinweis, Baumeister gehöre

… einer Kunstrichtung an, die sich vor allem Klarheit und strengste Gesetzmäßigkeit der Bilderscheinung zur Aufgabe gestellt hat. Diese Anschauung entspricht den Zielen unserer Schule auch insofern, als sie sich mit den Bestrebungen der neuzeitlichen Baukunst auf die beste Weise in Einklang bringen läßt.“

Baumeister als Kunstpolitiker im Mittelpunkt des Bauwesens

Neben Stuttgart stand Frankfurt im Brennpunkt des Geschehens, wenn es um modernen Städtebau in Deutschland ging. Seit 1925 war Ernst May (1886–1970) Stadtbaumeister und initiierte unter anderem das großangelegte Wohnungsbauprogramm „Neues Frankfurt“, an dem sich viele fortschrittliche Architekten beteiligten und in dessen Zusammenhang May die zentrale Bedeutung aller Künste zur Lösung der sozialen Frage in den Vordergrund stellte. Er und Baumeister – etwa gleichaltrig – arbeiteten daher von verschiedenen Seiten aus Hand in Hand an der Verwirklichung eines gesellschaftlichen Konsens.

Baumeisters Anstellung ist folglich nicht nur unter künstlerischem, sondern auch unter politischem Aspekt zu sehen. May und Wichert sahen Baumeisters Rolle darin, eine Generation von Grafikern auszubilden, die auf die gesellschaftlichen Phänomene des demokratischen Deutschlands einzugehen wussten – eine Aufgabe, zu der er sich zweifellos berufen und der er sich auch gewachsen sah.

Konsequenterweise war Willi Baumeister neben seiner Lehrtätigkeit seit 1930 auch für die Gestaltung der 1928 begründeten Publikation „das neue frankfurt“ verantwortlich, eines der bedeutendsten Blätter für die kulturelle Neugestaltung des Staates.

Inhalte der Ausbildung

1929 skizzierte Baumeister die Inhalte seines Unterrichts, wobei die Einbeziehung der Fotografie als zukunftsweisend angesehen werden muss:

- Allgemeine Ausbildung in der künstlerischen Flächen-Behandlung. Elementare Kompositionen mit Schwarzweiß, Farbe, Linie, Schrift, Figur, Foto. – Aktzeichnen. – Entwürfe für das gesamte Werbegebiet unter Berücksichtigung der Vervielfältigungsmethoden.

- Die Buchbindereiwerkstatt vermittelt die technische Ausbildung in allen Zweigen dieses Handwerks.

- Ergänzungsunterricht im Werbefach, in Materialkunde, Farblehre und Kunstgeschichte.

- Die Angliederung einer Werkstätte für Fotografie ist geplant.

- Abendkurse für Druckereigehilfen mit Unterricht in Schriftsatz, Buchdruck, Holz- und Linolschnitt.

Sieht man einmal von seinen Ausführungen zur Typografie ab, sind aus jenen Jahren nur noch wenige Selbstzeugnisse Baumeisters erhalten – im Unterschied zu seiner Lehrtätigkeit nach 1945. Doch auch hierzu Direktor Fritz Wichert: „Professor Baumeister versucht, seine Schüler … zur Anwendung allgemeiner Flächengesetze zu erziehen und durch strengste Forderungen hinsichtlich der farbigen und figürlichen Komposition vor der herrschenden Verwahrlosung zu schützen. … Alles, was in ihr [der Klasse] geschieht, ist darauf gerichtet, dem Abgleiten dieses Gebietes der Gestaltung ins Ordinäre und Kunstlose durch Vornehmheit und Meisterschaft entgegenzuwirken.“

Diese Bewertung deckte sich mit den Einschätzungen im größten Teil der Frankfurter Presse und Kunstkritik.

Interessant ist auch, wie die damaligen Studenten den Unterricht bei Willi Baumeister erlebten. Seine Schülerin Marta Hoepffner äußerte sich dazu nach 1945 in einem Beitrag über ihr Studium an der Frankfurter Kunstschule.

… nicht eitel Seligkeit

Baumeisters Klasse für Werbegrafik und Typografie zählte zu den bestbesuchten der Kunstschule. Zwischen 1928 und 1933 hatte er durchschnittlich 27 Studenten zu betreuen. Adolf Hölzel sollte daher recht behalten – Willi Baumeister schrieb 1932 an Oskar Schlemmer:

Ich bin belastet morgens in einem fort mit 25 Schülern Korrektur, auch noch schulmäßige Aufsicht, über pünktliches Kommen, die Nichtentschuldigten ankreiden, mahnen, schimpfen, eine scheußliche Feldwebelei. Dazu die ganz komplizierten Werkstätten, große Setzerei, Foto, spritzen, drucken, Diplome für die Stadt entwerfen, Druck überwachen, Verantwortlichsein …. An zwei Nachmittagen dauernder Unterricht von Anfängern und Modeklasse. Es bleiben die andern Nachmittage, an denen ich zu arbeiten … oder nebenbei male, wie man sagen kann. Abends zu Hause raffe ich mich gelegentlich auf zu Bleistiftzeichnungen. Meine Zeichnungen, besonders die neuen, sind das Beste, was ich bisher gemacht habe. … Sollte diese Tortur einmal von mir genommen werden, so stehe ich wohltrainiert da, wie der Läufer, der zum Training mit 10-Pfund-Gewichten läuft, um sie eines Tages zum Endspurt abzulegen.“

Darüber hinaus kann nicht übersehen werden, dass Wichert offenbar zunehmend Schwierigkeiten hatte, einen abstrakten Künstler neben dem gegenständlich ausgerichteten Nach-Expressionisten Max Beckmann zu akzeptieren, was Baumeisters Position zusätzlich beeinträchtigte. Des weiteren polemisierten auch Teile der Frankfurter Presse seit 1929 des öfteren gegen Baumeister.

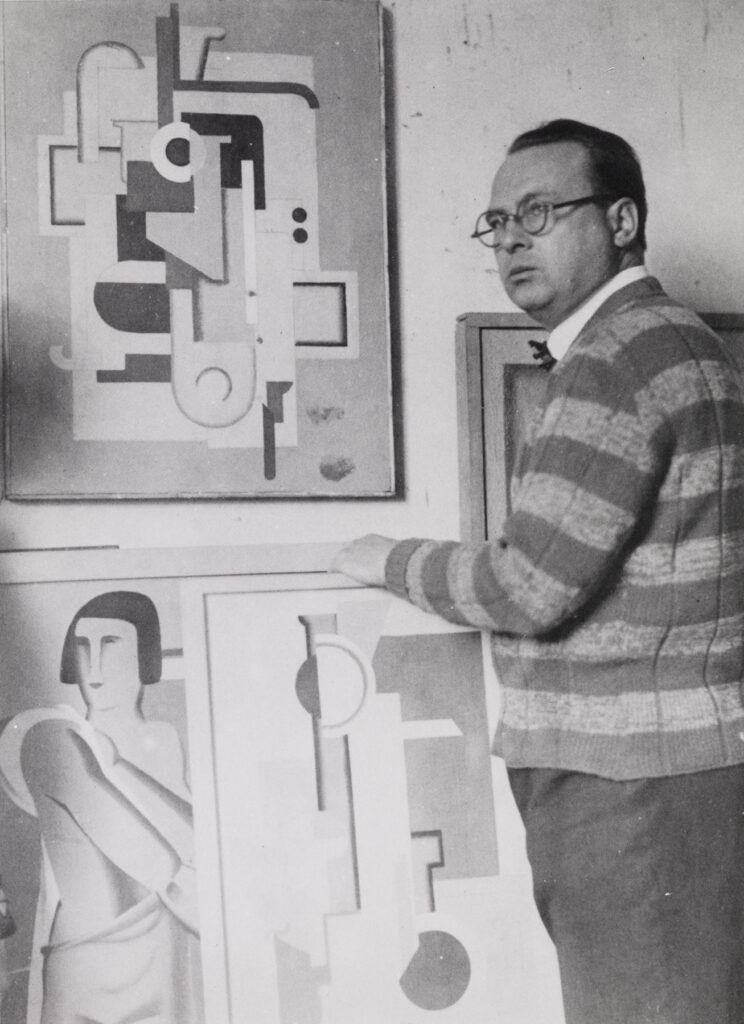

Angesichts der Arbeitsbelastung ging die Zahl der Gemälde in diesen Jahren etwas zurück, während die Zeichnungen zunahmen. Dennoch nahm sich Baumeister immer wieder Zeit für neue Bildideen, wie auch die Atelierbilder um 1932 zeigen. Man weiß allerdings auch, dass er viele Arbeiten um 1930 im Nachhinein wieder verwarf, weil er einige Kompositionen später für Fehlentwicklungen hielt.

Das abrupte Ende 1933

Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 überschlugen sich nicht nur für Willi Baumeister die Ereignisse. Sie kamen allerdings keineswegs überraschend, denn auf dem Kultursektor hatten sich seit den 1920er Jahren immer wieder völkische Tendenzen gezeigt. Am 13. Februar 1933 übernahm die NSDAP die Macht im Frankfurter Rathaus, wenige Tage später wurde im Frankfurter Volksblatt heftig gegen Baumeister gehetzt, und Ende März schließlich wurde Fritz Wichert beurlaubt.

Am 31. März 1933 folgte durch den neuen Direktor, Karl B. Berthold, schriftlich, aber ohne nähere Begründung die fristlose Kündigung: „Ich teile Ihnen mit, dass ich auf Ihre weitere Lehrtätigkeit an der Kunstgewerbeschule verzichte. … [Ich] ersuche … Sie, sich jeder Amtshandlung zu enthalten und Ihren bisherigen Arbeitsraum bis 8. April zu räumen.“

Willi Baumeister schrieb darauf in sein Tagebuch: „Laut schriftlicher Mitteilung des neuen Direktors Berthold „verzichtet“ dieser auf meine weitere Lehrtätigkeit. Damit schließt das Kapitel „Frankfurt“. … Ich war nie politisch tätig. (Soll ich etwas gegen die Entlassung unternehmen? Nein.-) Es geht gegen meine „bolschewistische“ Kunst. Sie ist in Geistesfreiheit entstanden. Was soll daran bolschewistisch sein? Vieles wird auf „bolsch. u. jüdisch“ charakterisiert. Was von den Inferioren nicht alsbald begriffen wird, soll nun stranguliert werden?“

Am 7. April 1933 fuhr Baumeister endgültig nach Stuttgart zurück. Das Schicksal der Entlassung teilten unter anderem Paul Klee, Otto Dix, Ewald Mataré, Karl Hofer, Max Beckmann und sein Freund Oskar Schlemmer. Jedoch blieb er in Deutschland und fiel keineswegs in Resignation. Seine Schaffenskraft blieb ebenso ungebrochen wie seine ablehnende Grundhaltung gegenüber den neuen Machthabern.

Auch wenn sich die Türen für Willi Baumeister in Deutschland erst im Sommer 1945 wieder öffneten, sollten diese Jahre während des Zweiten Weltkriegs sehr bedeutende Werkkomplexe hervorbringen (siehe die Werkphasen 1936–1939 und 1940–1945.) Nur wenige Monate nach Kriegsende setzte sich die Biografie Baumeisters als Lehrender mit einer neuerlichen Professur in Stuttgart fort.

Als Beitrag zur Geschichte der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart erschien 1992 Wolfgang Kermers Buch „Der schöpferische Winkel. Willi Baumeisters pädagogische Tätigkeit“, worin die Jahre an der Frankfurter Kunstschule ausführlich dargestellt sind (siehe Texte über Willi Baumeister ).