In den letzten fünf Jahren seines Lebens war Willi Baumeisters künstlerische Produktion reicher als in irgendeiner der vorhergehenden Schaffensperioden, obwohl er sowohl als Lehrer an der Kunstakademie und als Vertreter der modernen Malerei in zahlreichen Ausstellungen ebenso stark beansprucht war wie als kompromissloser Streiter für die zeitgenössische Kunst in der Öffentlichkeit.

Seine Teilnahme an einem Kunstkongress im spanischen Santillana del Mar im Herbst 1950 war der Gipfel seiner Beschäftigung mit prähistorischer Kunst und seiner Forschungen während der Jahre in Wuppertal zwischen 1938 und 1945. Baumeister hielt einen Vortrag über Maltechniken und Erhaltungsfragen der steinzeitlichen Bison-Malereien in der Höhle von Altamira. Auf der Rückreise besuchte er das Haus von Cézanne. 1953 sah Baumeister eine große Picasso-Ausstellung in Mailand, die ihn jedoch etwas enttäuschte, da er die späten Arbeiten für schwächer hielt.

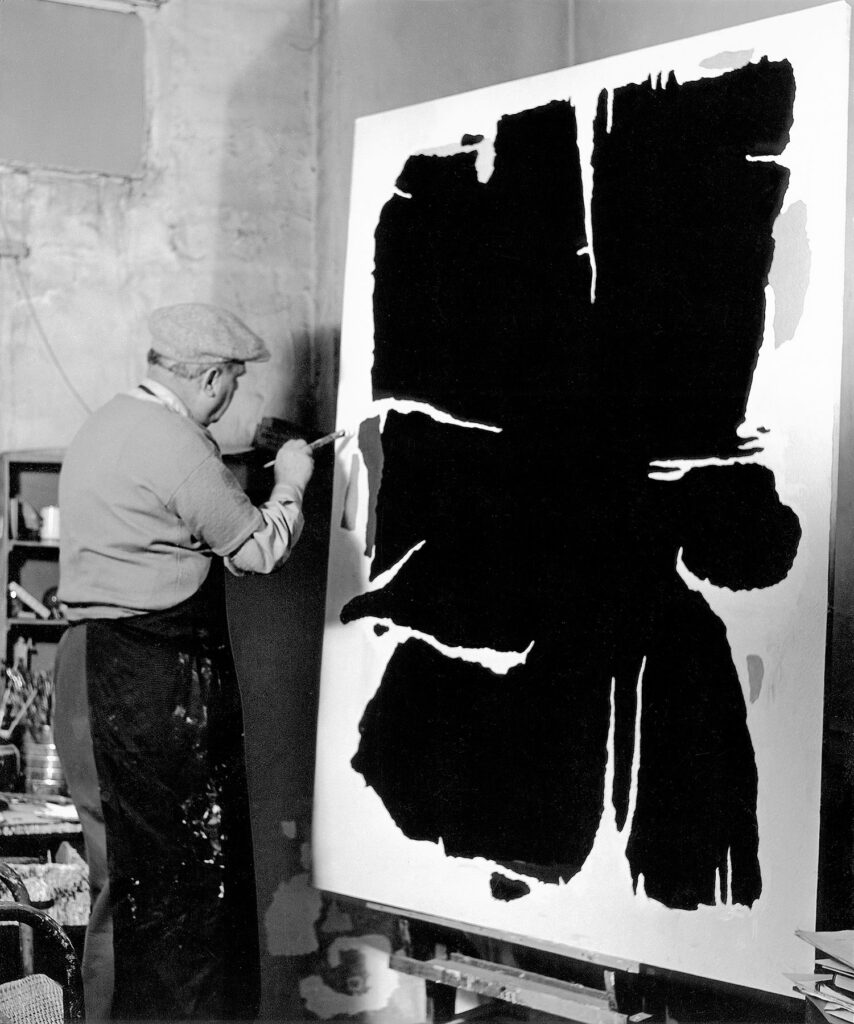

Im reichen malerischen Schaffen seines Spätwerks waren viele spannungsvolle Entwicklungen zu beobachten, darunter die „Safer“-Sandbilder und „Metamorphosen“, die „Aru“-, „Montaru“- und „Monturi“-Serien sowie zuletzt die „Han‑i“-Gemälde. Nach wie vor beschäftigte er sich intensiv mit verschiedenen Drucktechniken, wie dem Siebdruck und der Lithografie, sowie mit dem Entwerfen von Bühnenbildern. Mit einigen Ausstellungs-Plakaten, Umschlagentwürfen und kleineren Drucksachen entstanden auch wieder manche werbegrafischen Arbeiten, wenn es auch bei weitem nicht mehr so viele waren wie in den Zwanziger Jahren.

Tod im Atelier

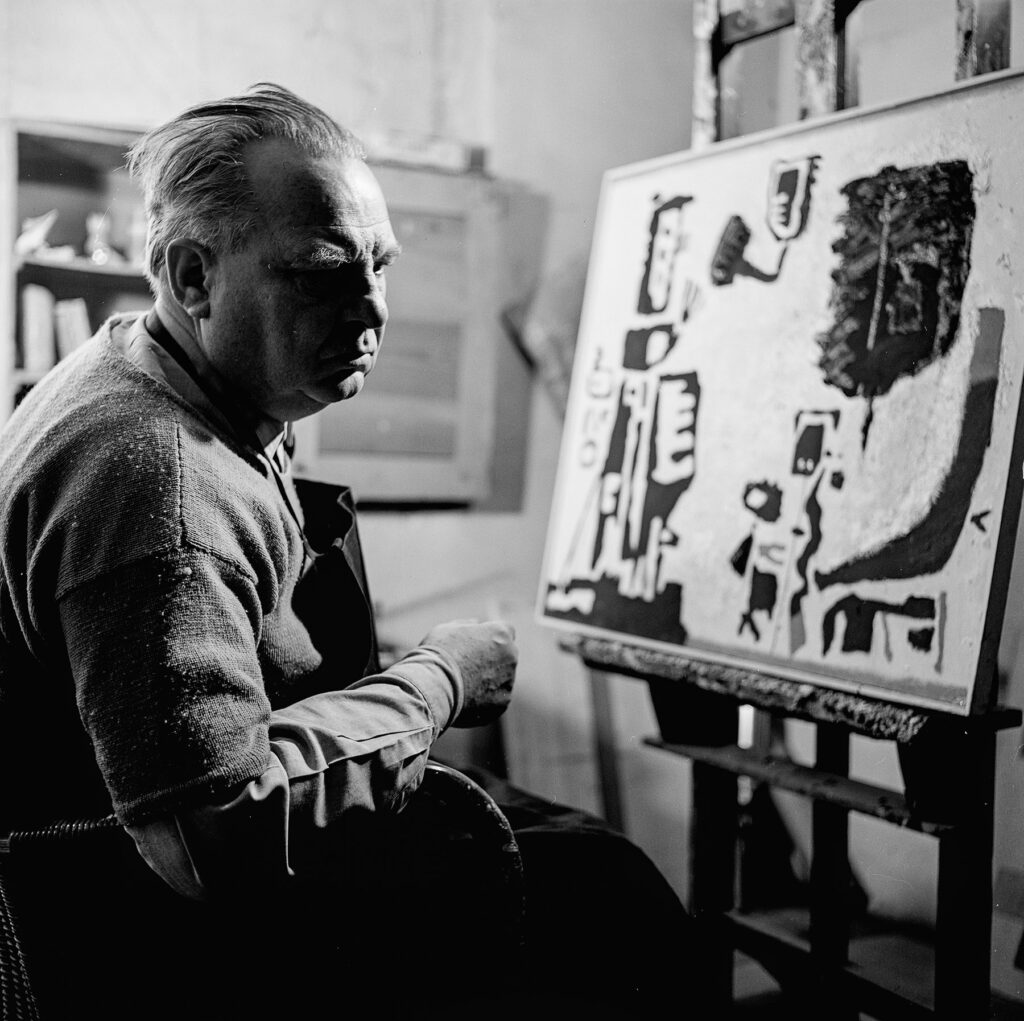

Am 31. August 1955 starb Willi Baumeister, während er an einem kleinen Bild malte. Der Tod kam unerwartet –man fand ihn vor der Staffelei sitzend. Seine Asche wurde im Beisein vieler Freunde und Wegbegleiter auf dem Stuttgarter Pragfriedhof beigesetzt.

Welchen überraschenden Verlust die Kunstwelt erlitten hatte und welche Spuren er der Nachwelt hinterließ, wurde manchem erst später bewusst.

Ausstellungen und Ehrungen

1950 fand die erste Ausstellung der Gruppe „ZEN 49“ statt, die Baumeister, Fritz Winter und andere ein Jahr zuvor gegründet hatten. Auf der Ersten Biennale des Museo de Arte Moderna in São Paulo erhielt Baumeister den ersten Preis.

Den Höhepunkt dieser Jahre erlebte er jedoch mit einer Einzelaustellung in der New Yorker Hacker Gallery im April 1952 – seine erste Ausstellung in den USA. 1954 veranstaltete der Württembergische Kunstverein in Stuttgart anlässlich Baumeisters 65. Geburtstag eine umfassende Retrospektive mit rund 150 Bildern.

Im Februar 1955 wurde Willi Baumeister für sein Lebenswerk mit der Gustav-Klimt-Ehrung der Wiener Sezession ausgezeichnet.

Streiter um die Moderne

Im Sommer 1950 fand das erste so genannte Darmstädter Gespräch statt. An einer Diskussion unter dem Titel „Das Menschenbild in unserer Zeit“ beteiligten sich neben Baumeister namhafte Kunsthistoriker, wie Gustav Friedrich Hartlaub, Hans Hildebrandt und Hans Sedlmayr, der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich und der Philosoph Theodor Adorno.

Das Gespräch endete im Streit, als die Positionen Sedlmayrs und Baumeisters hart aufeinanander prallten. Schon in seinem 1948 erschienenen Buch „Verlust der Mitte“ hatte Sedlmayr eindeutig Position gegen die abstrakte Kunst bezogen, während Baumeister und andere sie verteidigten.

Ähnlich kompromisslos war Baumeister, als er im Herbst 1954 unter Protest aus dem Deutschen Künstlerbund austrat, dessen Vorstand er seit der Neugründung 1950 angehörte. Baumeister fand, dass sich Karl Hofer (1878 bis 1955) in einem Interview über die gegenstandslose Malerei abfällig geäußert hatte. Vorausgegangen war ein öffentlicher, polemisch geführter Streit über die gegenstandslose Kunst zwischen Hofer und dem Kunstkritiker (und Baumeister-Biografen) Will Grohmann, einem vehementen Verfechter und Förderer der abstrakten Kunst.

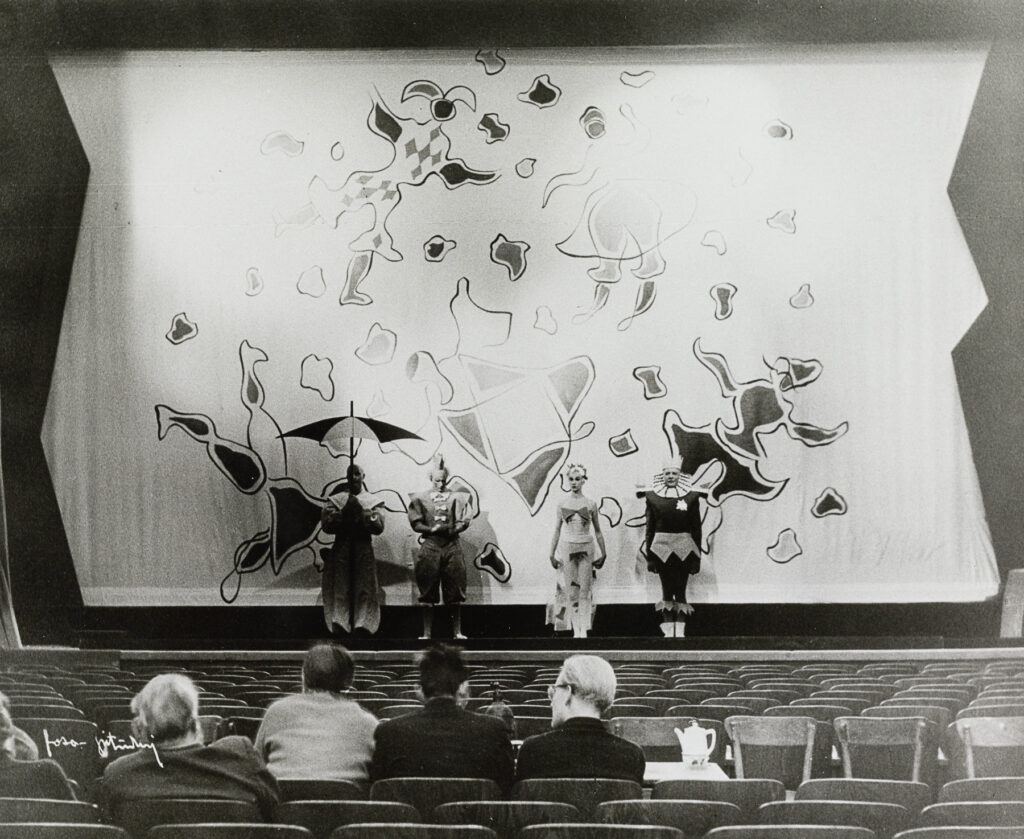

Bühne

Seit Kriegsende beschäftigte sich Baumeister intensiv mit dem Entwurf von Bühnenbildern und Kostümen. Hier wurden in diesen Jahren besonders Egon Viettas Stück „Die drei Masken“ in Wuppertal 1952 und zuletzt Komerells Theater-Aufführung „Kasperlespiele für große Leute“ in Darmstadt 1953 zu großen Erfolgen. Im ein oder anderen Fall wurden die Bühnenbilder positiver bewertet als die Stücke selbst, wie Baumeister einmal in seinem Tagebuch vermerkte.