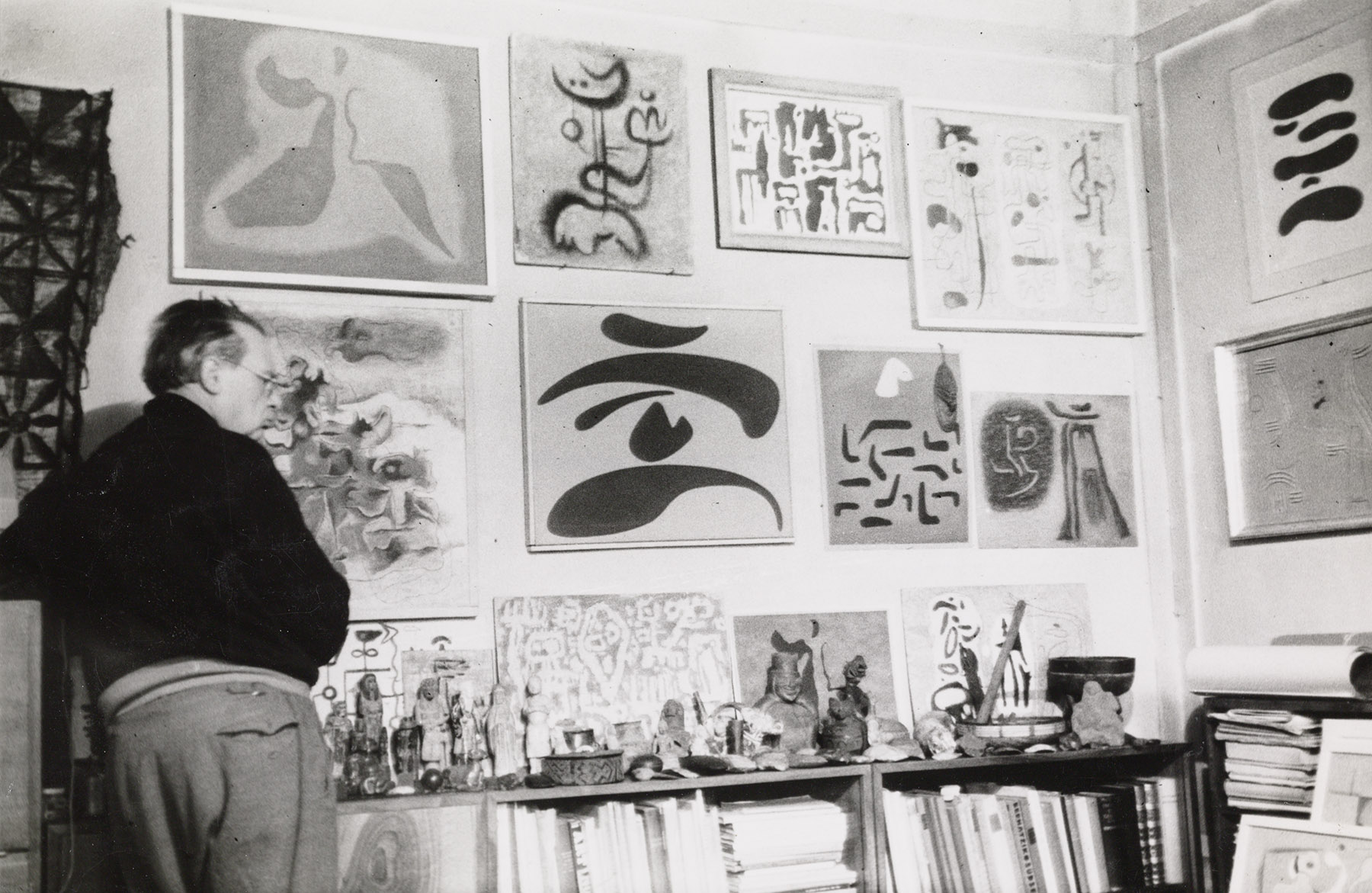

Willi Baumeisters Sammlung alter und außereuropäischer Kulturen umfasst rund 250 Objekte. Erstaunlich ist dabei die Breite der Kollektion hinsichtlich der Kulturkreise und Zeiträume, aber auch mit Blick auf die funktionale wie handwerkliche Vielfalt der Figuren, Masken und anderen Artefakte.Die verschiedenen Teile der Sammlung waren eine Inspirationsquelle für ihn, aus der er für seine Kunst schöpfte. Er betonte, dass eine besondere Rolle den alten Mythen ganz Vorderasiens zukommt, in denen „Urkräfte des Lebens“ zum Ausdruck kommen, die der Mensch der Gegenwart aufnehmen kann.

Vor der Zerstörung gerettet

Baumeister begann die Sammlung Ende der 1920er Jahre und vervollständigte sie zwischen 1940 und 1943. Glücklicherweise ist dieses einmalige Zeugnis der Sammlung eines Künstlers über die Kriegszeit erhalten geblieben, denn Baumeister brachte die Objekte nach und nach in Koffern von Stuttgart nach Urach, wohin er aus dem zerbombten Stuttgart 1943 floh. In Stuttgart hatte er außerdem zuerst im halb zerstörten Haus Wand an Wand mit Angehörigen der SS hausen müssen, die einen Teil der Wohnung beschlagnahmt hatten.

Afrika Sammlung

Der Beginn des großen Interesses Baumeisters an außereuropäischer Kunst ist nicht genau festzustellen. Auf jeden Fall ist denkbar, dass er ab 1924, als er die französischen Künstlerkollegen Le Corbusier, Amédée Ozenfant und Fernand Léger in Paris kennenlernte, mit afrikanischer Kunst in Berührung gekommen ist. Besonders in den französischen Kunstzeitschriften Cahier d´Art und Documents gab es Abbildungen Afrikanischer Kunst. Eine Senufo-Maske von der Elfenbeinküste entdeckte Margarete Baumeister, die Ehefrau des Künstlers, im Untergeschoss der Galerie d’Art Contemporain. In dieser Galerie hatte Baumeister im Jahr 1927 seine erste Einzelausstellung in Paris.

Ab diesem Zeitpunkt erwarb er afrikanische Skulpturen, Masken, Gebrauchsgegenstände, Schalen aus Holz und Geflecht aus unterschiedlichen afrikanischen Kulturen. Bei den Skulpturen konnte man noch die Wachstumsform, den Baumstamm wahrnehmen, was Baumeister interessierte.

Die Farbigkeit der Karyatiden-Figur mit Gefäß auf dem Kopf, kommt den Gemälden Baumeisters nahe, die der Künstler als im afrikanischen Stil bezeichnete. Am 16. Juni 1943 schrieb Baumeister an Dieter Keller: „Ich male jetzt schwarz auf fast purem weißen Grund […] mit rauhem, ausgefransten Strich […].“ Bereits das Gemälde „Trommelschlag“ von 1942 zeigt diese Malweise. Sein Interesse galt auch der Bemalung einer mit Antilopenhaut überzogenen Holzschachtel aus Kamerun mit traditionellen, geometrisch-stilisierten Motiven, in der die zur Körperbemalung angewandte Rotholzpaste aufbewahrt wurde.

Steinzeit Sammlung

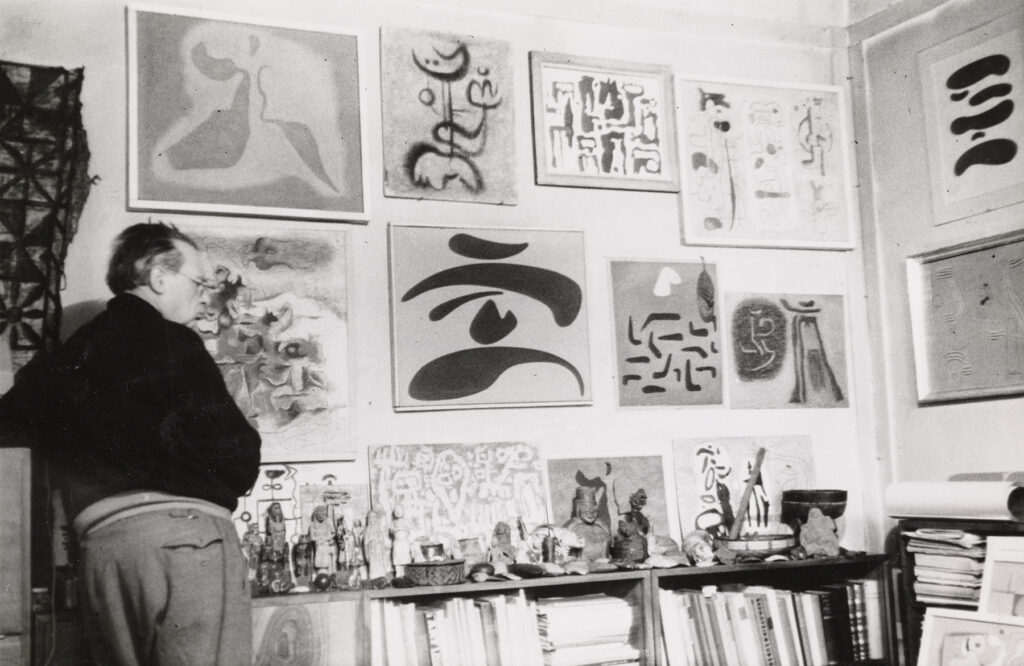

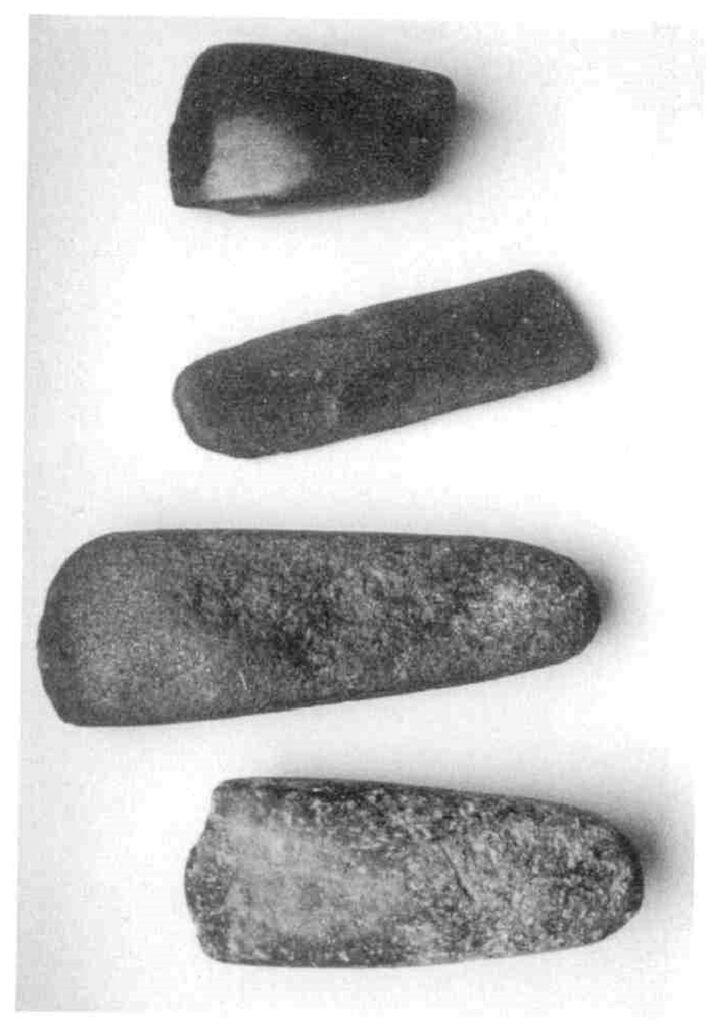

Baumeister hatte auch an frühantiken Kleinskulpturen aus dem Mittelmeer und an ägyptischen Uschebtis besonderes Interesse. Es folgen in seiner Sammlung Fossilien, vorzeitliche Gefäße, Steinbeile. In der Zeit, als Baumeister als Professor an der Städtischen Kunstgewerbeschule (Städelschule) in Frankfurt lehrte, nahm er die Möglichkeit wahr, Vorträge des Schweizer Kulturhistorikers Hans Mühlestein zu besuchen. Dieser hielt Seminare zur Ur- und Vorgeschichte der Menschheit und war wiederum ein Verehrer der Kunst Willi Baumeisters. In dieser Zeit begann Baumeister vermehrt, Steingeräte aus dem Mittel- bis Jungpaläolithikum (etwa 1.500 bis 7.000 Jahre alt) verschiedener Herkunft zu sammeln.

Er patinierte eine Reihe von Abgüssen in Stein- und Erdtönen, wie etwa Mammutgravuren und die kleinen Skulpturen aus dem Vogelherd, die zu den ältesten Funden prähistorischer Kunstwerke zählen. Nach Auffassung Baumeisters waren die Ursprünge der Kunst schon in der frühen Steinzeit zu finden. Er erforschte die Maltechniken der steinzeitlichen Fels- und Höhlenmaler und fand heraus, dass die Malereien keine Bindemittel nötig hatten. Die Ornamentik sowie die Ritz- und Linienfiguren der nachfolgenden Kulturen interessierten den Maler. Er ließ sich teilweise von ihnen in seinen eigenen Werken inspirieren, wie etwa in der „Streifenkomposition auf Lila“ oder bei “ Figürliches Ideogramm“, beide von 1945.

Angeregt durch den Ethnologen Leo Frobenius in Frankfurt, Begründer des Afrika-Archivs, das sich hauptsächlich das Sammeln ethnologischer und archäologischer Objekte zur Aufgabe machte, sammelte Baumeister auch in diesem Sinne. Durch das Betrachten von Abbildungen in Büchern der vorzeitlichen Felsbilder, z.B. der Valltorta-Schlucht in Ostspanien, wurde Baumeisters Kunst inspiriert. Auch die Felsbilder aus Fezzan in Lybien, die Frobenius 1932 aufgenommen hatte, wirkten auf seine Kunst ein. Am 2. August 1934 schrieb Baumeister in sein Tagebuch:

Ich will die gut abgewogene Komposition der Maschinen- und Mauerbilder immer mehr verlassen zugunsten eines direkten Ausdrucks durch die Hieroglyphen (Mensch) im Sinne des Läufers, das Zeichen. Meine Sympathie für Steinwerkzeuge und auch für Naturnachbildungen organischer oder anorganischer Art, ebenso meine Neigung zu Keilschriftzeichen und Hieroglyphen liegen wohl nahe den Ideogrammen[…].“

Eine Verbindung zu den „Ideogrammen“, „Fliegenden“ und „Schwebenden Formen“ besteht bei den glatt-bearbeiteten Faustkeilen.

Diese Formen schweben, ohne sich zu berühren, aber doch stark aufeinander bezogen in der Fläche. Ich hatte sie ursprünglich völlig abstrakt gemeint, habe aber im weiteren Verlauf Figuren hineingesehen, natürlich frontale.“

Mesopotamien und Vorderer Orient Sammlung

Dem alten Orient war Baumeister besonders verbunden. Die Stücke seiner Sammlung bedeuteten ihm sehr viel und vor allem in den Dreißiger Jahren war sein Interesse an diesem Kulturkreis äußerst groß, als er begeistert die Erfahrungsberichte des Archäologen Leonard Woolley las, wie etwa „Ur und die Sintflut“ und „Vor 5000 Jahren“. Auch das „Harfen“-Motiv in einigen seiner Werke um 1945 ist den „Leiern aus Ur“ entlehnt.

Die eingeschnittenen figürlichen Darstellungen auf den Roll- und Stempelsiegeln sowie die gleichmäßig strukturierten Flächen der kleinen altassyrischen Keilschrifttafeln aus Ton in seiner Sammlung inspirierten Baumeister zu Gemälden wie „Strukturell“ von 1942 oder „Erinnerungsrest“ von 1944.

Ägypten und Griechenland Sammlung

Baumeister liebte auch die Kunst der alten Ägypter. Er rechnete diese Kunst zur – wie er es ausdrückte – „unmittelbaren Malerei“, die aus elementaren Formen als „Elementen des Ausdrucks“ aufgebaut sei. Es finden sich einige Uschebtis aus Holz in seiner Sammlung sowie zwei bronzene Osiris-Figuren.

Willi Baumeisters Interesse richtete sich auch auf eine kleine Mumien-Kartonage, an der ihn besonders die typisch unperspektivische Darstellungsweise fesselte: „der Kopf im Profil, das Auge von vorn, die Schultern von vorn, Gürtel und Gesäß von der Seite…“ (Baumeister, 1947)

Ab 1940 sammelte Baumeister Terrakotta-Statuetten aus der ägäischen Kultur, aus Mykene und Böotien. Die griechische Antike ist mit mehreren früharchaischen Kleinkunstwerken in der Sammlung vertreten. Großes Interesse zeigte Baumeister an den Kykladischen Idolen, von denen er Gipsabgüsse erwarb und in abgetönten Erd-Farben patinierte. 1940 schrieb Baumeister an Heinz Rasch, die „Plastiken der griechischen Inselkunst“ seien für ihn der „wahrscheinlich stärkste Anreiz zum eigenen Tun und Schaffen“.

Ostasien Sammlung

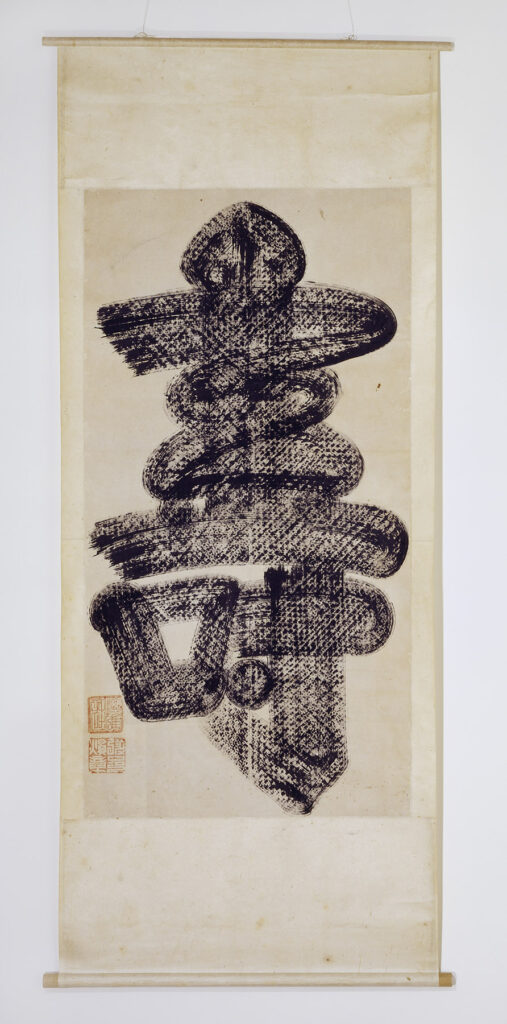

Die Weisheit des Ostens, die fernöstliche Philosophie sowie die Kunst Ostasiens sprachen den Künstler besonders an. Seine Sammlung enthält 46 Objekte asiatischer Herkunft, darunter auch eine kleine Kollektion chinesischer und japanischer Holzschnitte. Das wichtigste Objekt darunter war für ihn das Rollbild in Tusche auf Papier aus dem 19. Jahrhundert mit dem Schriftzeichen „shou“ (für Langes Leben), das er 1941 von Dr. Kurt Herberts als Geschenk erhalten hatte.

Baumeister begann in der Kriegszeit auch, sich mit dem Zen-Buddhismus zu beschäftigen, was seinen Begriff des Unbekannten sehr beeinflusste. Die Durchreibungen von Grabplatten der Han-Zeit (206 vor Chr. bis 220 nach Chr.) faszinierten ihn so sehr, dass er einige in seinem Todesjahr 1955 entstandenen Bilder auch „Han‑i“ aus Sympathie zur Han-Epoche nannte.

Alt-Amerika Sammlung

Baumeister besaß einige Kunstwerke Altamerikas aus der präkolumbischen Zeit, aus Mittelamerika sowie aus altperuanischen Kulturen. Viele Objekte stammen aus einer Phase, die dem Inkareich noch vorausging. Selbst in der Mimik mancher Figuren ist die Zeichenhaftigkeit so ausgeprägt, dass man Baumeisters Interesse an dieser Kultur nachvollziehen kann. Außerdem sammelte er altperuanisches Gewebe.

Die Steinbildkunst früher Hochkulturen fand Eingang in zahlreichen Gemälden, wie zum Beispiel der „Maya-Mauer“ von 1946 mit ihren ineinander greifenden Figuren. Zu einem Figurenpaar gibt es sogar eine direkte Entsprechung in dem Bild „Azteken-Paar“ von 1948. Willi Baumeister übersetzte gewissermaßen die Ausdrucksweise der aztekischen Kultur in seine eigene – malerische – Sprache.

Ozeanien Sammlung

Ein Schwerpunkt der Sammlung ist der Bestand an ozeanischen Gegenständen, die aus dem Sepik-Gebiet Neuguineas stammen. Hierzu zählen unter anderem ein schwerer Kampfschild von 1,4 Meter Höhe und ein nur wenig kleinerer Zeremonial-(Tanz)schild. Die außerordentlich expressive ornamentale wie figürliche Formenwelt verweist auf die Welt der Geister und des Kosmos – ein Themenfeld, das Baumeister nicht nur in den 1940er Jahren, sondern über viele Jahrzehnte hinweg bei der Beschäftigung mit dem „Unbekannten in der Kunst“ stets gefangen nahm.

Willi Baumeister interessierte aber auch die Farbigkeit, die meistens erdfarben, aus natürlichem Pigment angemischt wurde. Blau und Grün kommt in diesen Objekten daher nur selten vor. Die 1,75 Meter breite polynesische Tapa aus Rindenbaststoff oder die Malanggan-Kopfplastik aus Papua-Neuguinea, die für Zeremonien verwendet wurde, waren für ihn hervorragende Beispiele für eine unbefangene, zivilisationsferne Kunst in einem Kulturkreis, in dem Leben und künstlerische Prozesse eine Einheit bildeten. Dieses Ziel in der modernen Kunst Europas zu erreichen, war auch ein fortwährendes Bestreben Willi Baumeisters.