Vom Impressionismus zur reinen Form

Willi Baumeisters Werk repräsentiert in großen Teilen die Entwicklung der abstrakten Malerei in Deutschland und Europa. Seine ersten Arbeiten stehen noch ganz unter dem Einfluss der akademischen Ausbildung, vor allem aber der um die Jahrhundertwende vorherrschenden Stile.

Mit impressionistischen und nachimpressionistischen Stimmungsbildern in den Jahren 1906 bis 1909 mit Stuttgarter Ansichten und Szenerien im Park oder am Wasser ließ Baumeister zunächst französische (Claude Monet, Camille Pissaro) und lokale Einflüsse (Otto Reiniger) erkennen.

Dies änderte sich schlagartig, als er 1909 in die Klasse Adolf Hölzels eintrat und sich 1911 erstmals in Paris aufhielt. Wie viele der Studierenden, auf die er bei Hölzel traf – u.a. Oskar Schlemmer, Johannes Itten, Ida Kerkovius, Hermann Stenner – kam er mit neuen künstlerischen Ausdrucksmitteln, mit dem Verlangen nach Abstraktion sowie dem Bemühen um Autonomie von Form und Farbe in Berührung.

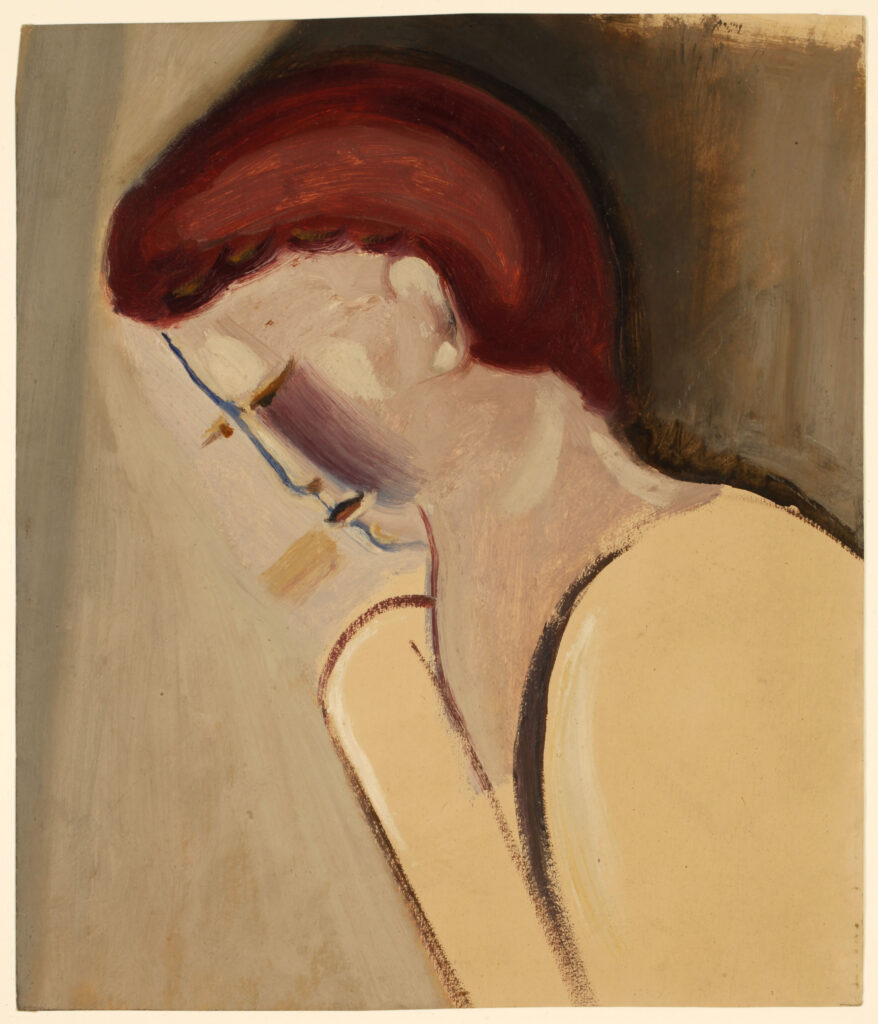

Die Loslösung vom abbildhaften Naturalismus, den Baumeister zeitlebens als seelenlosen Stillstand empfand, prägte von nun an seine Kunst. Ebenso war er bestrebt, jegliche räumliche Illusion zu vermeiden. Stattdessen ist in Arbeiten, wie „Gestade“ (1913), „Zeichner und Modell“ (1913) oder „Lesende“ (1914) der Flächenbezug deutlich zu erkennen.

Zu den mal mehr, mal weniger stark abstrahierten Figurenkompositionen der Jahre 1909 bis 1913 gehören auch die zuweilen eigentümlich anmutenden Arbeiten während seines Aufenthalts in Amden 1912/13 – ein künstlerisches Intermezzo mit stark gelängten Figuren, die der Künstler oft im Gegenlicht oder starken Kontrasten sah (z.B. „Zwei Jünglinge“, 1913). Doch auch hier galt die Aufmerksamkeit Baumeisters nicht der Figur in der Landschaft, sondern dem Ringen um eine spannungsvolle Komposition mit Form, Farbe und Fläche.

Prägend für Baumeister war auch die Begegnung mit der Kunst Paul Cézannes, der zum Wegbereiter seiner eigenen theoretischen Auseinandersetzung mit dem Gegensatz von Naturalismus und Abstraktion wurde und aus der eine Vielzahl früher Figurationen mit Badenden resultierte. Noch in den 1950er Jahren berief sich Baumeister in seinem Unterricht auf dessen Malerei.

„Die Lesenden“ und „Atelierbilder“ sowie einige „Köpfe“ um 1914 lassen nicht nur Beziehungen zum Werk seines Freundes Oskar Schlemmer anklingen, sondern weisen in ihrer Linearität bereits auf die konstruktivistische Phase der Zwanziger Jahre hin. Der Blick auf die Jahre nach 1919 zeigt, dass die Berufung zum Frontdienst Baumeisters Entwicklung nahezu vier Jahre lang nur in zeitlicher, nicht aber in künstlerischer Hinsicht unterbrach.