Willi Baumeister entwickelte zielstrebig eine ganz persönliche, eindrucksvolle Bildsprache, die in der deutschen Kunst unmittelbar nach 1945 einzigartig war. Entsprechend hoch war die Anerkennung, die er in der Nachkriegszeit, insbesondere in den 1950er Jahren im In- und Ausland erhielt. Zum einen findet man nun Verbindungen aus der Vielfalt seiner gegenständlichen Schaffensphasen. Zum anderen entstanden hoch verdichtete Abstraktionen, die Baumeister als einen hervorragenden Gegenstandslosen charakterisieren. Diese Gemälde sind wohl am bekanntesten geworden und werden von einer breiten Öffentlichkeit unmittelbar mit seinem Namen verbunden.

Freude an der Wiederbelebung

Das Kriegsende war für Willi Baumeister in geistiger Hinsicht ein Neuanfang. Nach Jahren der Isolation konnte er seine Kunst wieder frei ausüben. In künstlerischer Hinsicht hatte es für ihn seit 1933 jedoch keinen Stillstand gegeben, so dass er die Entwicklungen der vorausgegangenen Jahre nun nahtlos fortsetzte. In einer Zeit, die von vielen Ausstellungen, Reisen, Veröffentlichungen und intensiver Lehrtätigkeit geprägt war, war Baumeister außerordentlich produktiv.

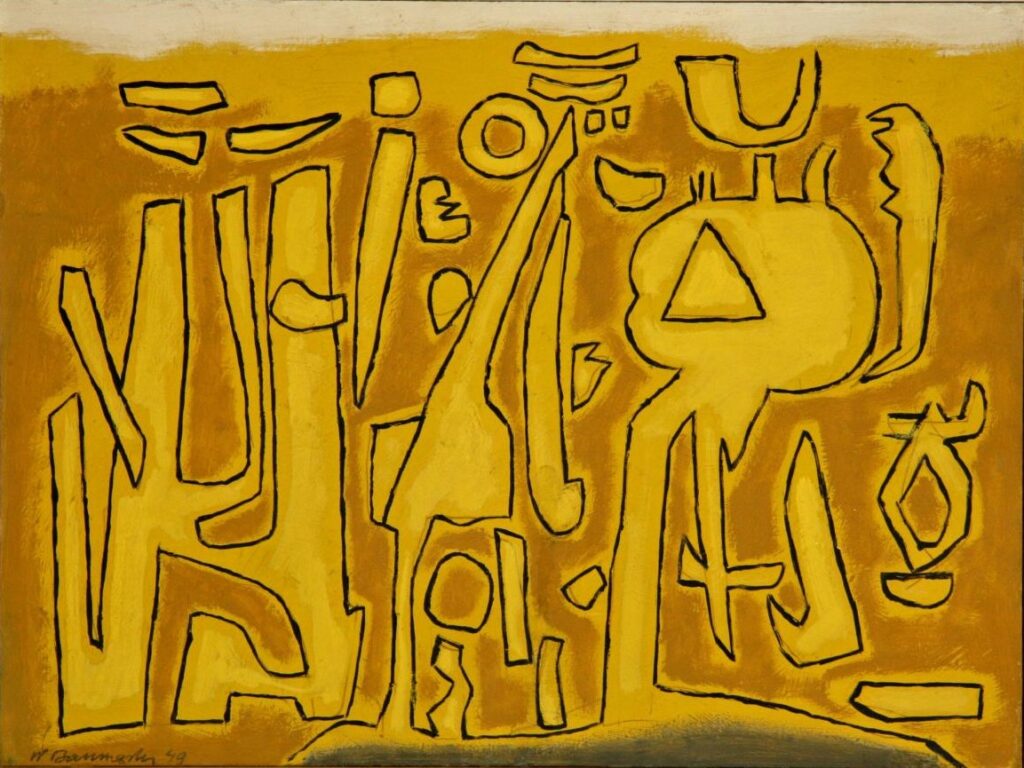

Überraschenderweise hatte sich seine Palette schon vor 1945 aufgehellt, wie die „Sonnenfiguren“ oder „Linienmauer auf Gelb“ (beide 1944) zeigen. Baumeister hatte zweifellos Hoffnung gehabt, dass sich alles zum Guten wenden würde. An diese figurativ konzipierten, aber doch ans Ungegenständliche grenzenden Gemälde knüpfte er nun mit verschiedenen Gruppen von „Landschaften“ und „Mauerbildern“ an. „Maya-Mauer“ (1945), „Belebte Landschaft“ (1946) und „Jour Heureux“ (1947) sind in ihrer kraftvollen Farbigkeit und Bewegungsfreude Bilder der Befreiung. Andere Titel, wie „Heitere Bewegung“, „Mit Luftfiguren“, „Vitale Landschaft“ oder „In farbigen Wolken“, sind ebenfalls symptomatisch für diese Phase.

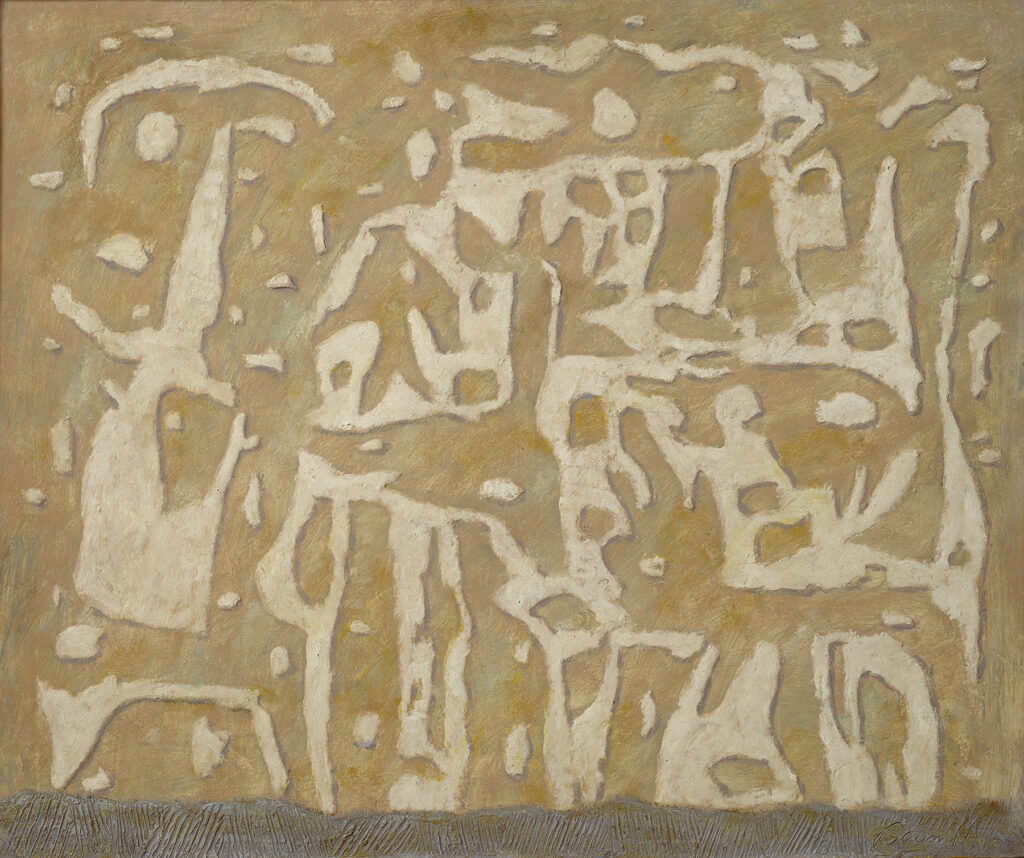

Formal setzte Baumeister mit den neuen Mauerbildern und ihren ornamentalen Verschränkungen von Formen und Farben die Grundidee der „Afrika“-, „Callot“- und „Perforations“-Serien von 1942 fort. Die außerordentlich malerische Behandlung der Flächen hatte er bereits um 1936 angelegt. Die Landschaften der Jahre 1947/48 lassen Bezüge zu den „Eidos“-Bildern von 1938/39 erkennen. Auch das „Steingarten“ ‑Thema von 1939 und die Arbeit mit Lasurflecken aus der Zeit um 1940 klingen schließlich in „Belebte Halde“ (1949) wieder an.

Der stark reliefartige Aufbau jener Jahre hingegen war nun größtenteils einer leichteren und flächigeren Konzeption gewichen. Neben „Belebte Halde“ ist dies auch an einigen „Harfen“ zu sehen. In ihnen variierte Baumeister das Thema der „Fels“- und „Ritzzeichnungen“, das ihn seit etwa 1930 beschäftigte. Es ließen sich zahlreiche weitere Beispiele für diese Rückbesinnung finden. In ihnen drückt sich keine Rückwärtsgewandtheit aus, sondern der kontinuierliche Wandel in Baumeisters Werk.

Ur-Schöpfung als Symbol für den Wiederaufbau

Thematisch bewegte er sich nach wie vor in der archaischen Welt, deren ewige Gültigkeit ihm in Zeiten des Wiederaufbaus und der Neugewinnung von Identifikation umso wichtiger erschien. Bereits vorhandene Konzepte wieder aufzunehmen und neu zu interpretieren zeichnet Baumeisters gesamtes Oeuvre aus, kam in dieser Zeit aber besonders zum Vorschein.

Hierfür steht beispielsweise das „Aztekenpaar“ von 1948, zu dem er sich von einem kleinen Objekt seiner eigenen Sammlung inspirieren ließ, das aber – wie auch etliche „Giganten“, „Weltalter“ und „Peru“- Motive – die Urkunst und den Urmenschen am Beginn der Schöpfung und des schöpferischen Akts symbolisiert. Diese Haltung kam in besonderem Maß auch während Baumeisters Professur zwischen 1946 und 1955 zum Tragen.

Betonung des moralischen Standpunkts

Während des Krieges hatte sich Baumeister intensiv der Zeichnung zugewandt und mehrere Zyklen zu mythologischen Themen und zum Alten Testament geschaffen. Einige dieser Zyklen lithographierte er nun und fasste sie in den Mappen „Salome“ (1946) sowie „Sumerische Legenden“ (1947) zusammen. Auch zahlreiche weitere Motive seines zeichnerischen wie malerischen Werks früherer Jahre – nicht nur der Kriegszeit – übertrug er mittels der Lithografie und ab 1950 der Serigrafie auf druckgrafische Blätter und konnte auf diese Weise viele seiner Bildideen auch einem breiteren Personenkreis zugänglich machen.

Im Unterschied zu den Zeichnungen von 1943/44 setzte Baumeister in einigen Lithografien Farbe ein, um einzelne Bildpartien besonders zu betonen oder unterschiedliche Wirkungsweisen zu entdecken. Es diente ihm die Originalgrafik aber auch dazu, manche Vorstellung noch einmal zu variieren. Mit Hilfe von Farbe und Durchreibe-Techniken wies er vielen grafischen Arbeiten malerische Werte zu, wodurch er viele Blätter dieser Phase zu Mittlern zwischen Zeichnung und Malerei machte. In diesem Zusammenhang wandte er sich in der Grafik auch dem Relief als Ausdrucksform zu, was in den Gemälden zwischen 1945 und 1949 die Ausnahme blieb (z.B. „Braunes Reliefbild aus Gilgamesch“, 1946).

Die Intentionen, die Baumeister während der Kriegsjahre mit seinen Zeichnungen verfolgt hatte, galten auch jetzt noch. Trotz der Niederschlagung der NS-Diktatur hatte die Frage nach Machtmissbrauch und Widerstand, Glauben und Menschlichkeit nichts von ihrer Bedeutung verloren. Die Lithografien und Mappen gaben ihm die Möglichkeit, seine Haltung mit künstlerischen Mitteln noch einmal zu intensivieren.

Die Figur als Maßstab für die Kunst

Im Unterschied zu einigen rein ungegenständlichen Unternehmungen während der Zwanziger und Dreißiger Jahre blieben in den ersten Jahren nach 1945 im Grunde alle Gemälde – in unterschiedlichen Abstraktionsgraden – der Figur verpflichtet, wenn auch nicht nur der menschlichen Figur. Dies sollte sich auch in den letzten fünf Jahren seines Schaffens nur stellenweise ändern. Dennoch traten in der folgenden Phase neue Bildideen hinzu, die Baumeisters Abneigung gegen jegliche Form von Stillstand kennzeichneten.