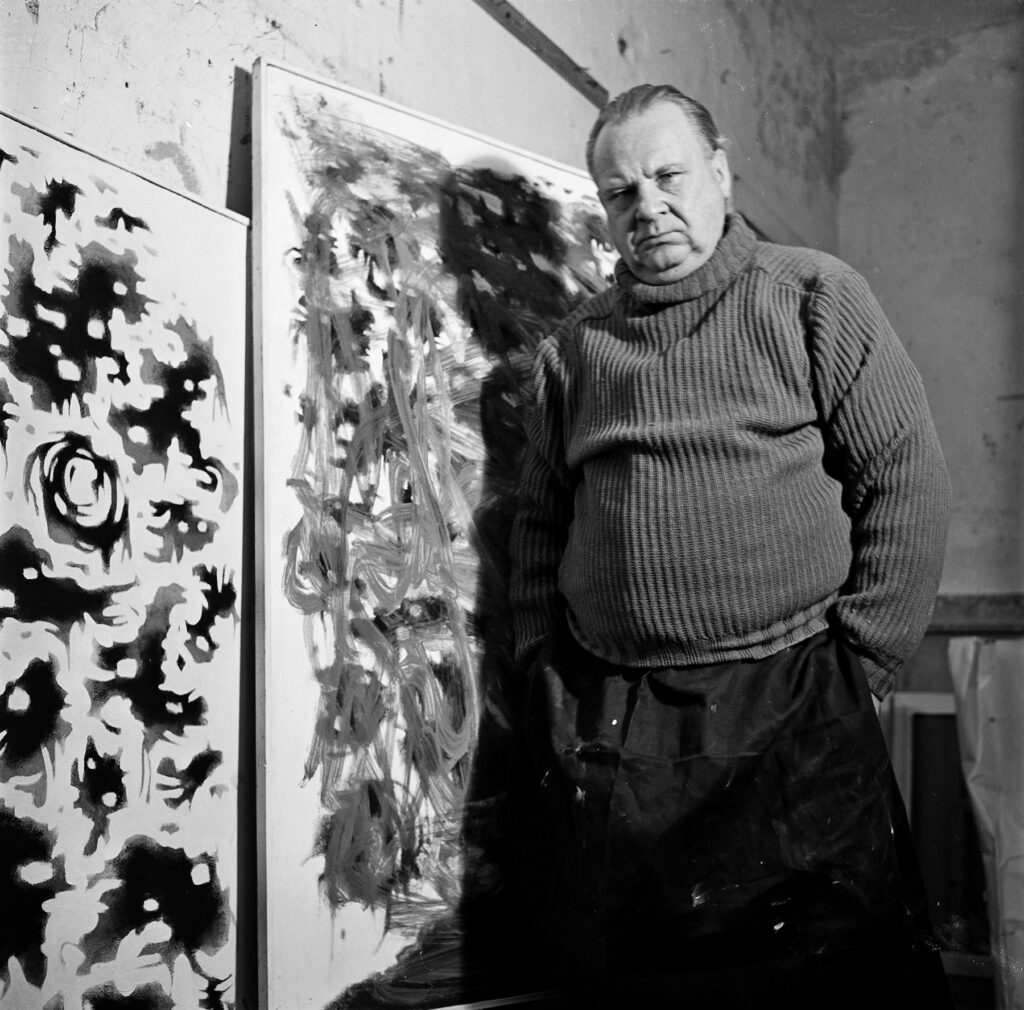

Für die Professur Willi Baumeisters an der Kunstakademie Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden völlig andere Voraussetzungen als für die Lehrtätigkeit in Frankfurt zwischen 1928 und 1933.

Das Fundament für den neuerlichen Lehrauftrag hatte Baumeister selbst gelegt: Mit der Professur in Frankfurt hatte er bewiesen, dass er dieser Aufgabe in pädagogischer Hinsicht gewachsen war. Hinzu kam sein untadeliges Verhalten im geistigen Widerstand während der NS ‑Zeit. Seine Gemälde und Lithographien zwischen 1933 und 1945 bewiesen, dass er trotz zeitweiligen Malverbots einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung der modernen Kunst geliefert hatte und weiter liefern würde. Und schließlich belegte sein Manuskript für das 1947 publizierte Buch „Das Unbekannte in der Kunst“,dass er Wichtiges zu sagen hatte als Theoretiker einer neuen, unbelasteten Kunst.

Wieder an der Oberfläche

Nach den Erfahrungen der ersten Jahrhunderthälfte sah sich Baumeister 1946 verpflichtet, das Traditionelle zu überwinden und sich Neuem – dem Unbekannten – zu öffnen. Dies fand Zustimmung unter denen, die schon bald nach Kriegsende an ihn herantraten, um ihm entweder das Amt des Stuttgarter Akademie-Direktors oder die Übernahme einer Malklasse anzutragen.

Nachdem sich der baden-württembergische Kultusminister Theodor Heuss im Januar 1946 für eine Lehrtätigkeit Baumeisters entschieden hatte, wurde dieser am 16.3.1946 an die Stuttgarter Akademie berufen.

Zunächst mit einem Lehrauftrag ausgestattet, wurde er im November 1946 zum beamteten Professor auf Lebenszeit ernannt und unterrichtete eine Malklasse bis zu seiner Emeritierung im Februar 1955. Für ein weiteres Semester übernahm er noch einen Lehrauftrag, bevor er im August desselben Jahres starb.

Beginn unter widrigen Umständen

Am 15. August 1946 begannen Baumeister und seine Kollegen mit dem Unterricht in den stark beschädigten Gebäuden der früheren Kunstgewerbeschule unweit der Weißenhof-Siedlung. Teilweise führte er den Unterricht auch in seinem Atelier durch, das ebenfalls in einer Ruine untergebracht war. Baumeister war unter den neuen Lehrern der einzige, der dem Bauhaus nahestand und dessen Prinzipien auch in den Unterricht einbrachte. Hinzu kam, dass er als einziger konsequent der ungegenständlichen Kunstrichtung angehörte, was seine Position im biederen akademischen Milieu (Kermer 1992) nicht gerade stärkte.

Der schöpferische Winkel

Aus den Jahren zwischen 1947 und 1955 gibt es zahlreiche Äußerungen Baumeisters zu seiner Kunst, zur Kunst allgemein, zur Diskussion um Gegenständlichkeit und Abstraktion und vieles mehr (siehe Schriften von Willi Baumeister). Sie alle – voran seine Schrift „Das Unbekannte in der Kunst“ von 1947 – veranschaulichen Baumeisters Pädagogik, mit der er unter den Kollegen zuweilen auch auf Widerspruch stieß.

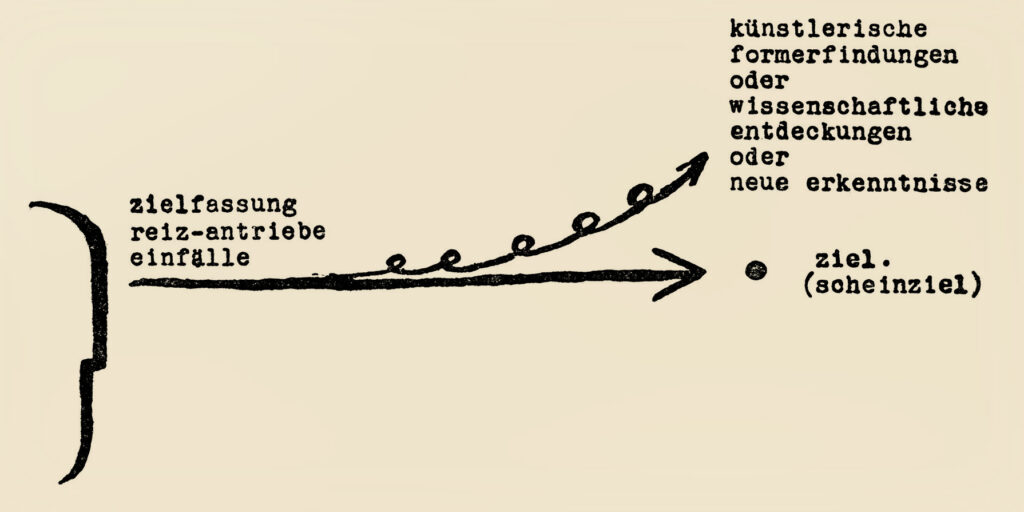

Der interessanteste Ansatz hierzu ist die These vom „schöpferischen Winkel“. Baumeister zufolge waren die Dinge, die Künstler als ihre Ziele formulierten, nur Scheinziele – allenfalls Reize auf dem Weg ins Unbekannte, durch die sie (die Künstler) schließlich zu ihrem eigentlichen – nicht vorhersehbaren und nicht planbaren – künstlerischen Ergebnis gelangten. In der ihm eigenen Klarheit visualisierte Baumeister dies anhand einer knappen Skizze.

Kunst als Prozess – Leeren statt Lehren

Die Vorstellung Baumeisters, Kunst entstehe nicht durch einen vorgefertigten Plan, sondern während der Arbeit, war eine der Grundlagen für seinen Unterricht. Eine zweite war seine unnachahmliche Fähigkeit, künstlerische Sachverhalte verständlich und anschaulich darzustellen; die dritte: „Der Lehrer hat zu leeren, nicht mit seinen Formeln zu füllen / [er] hat vor allem die Aufgabe, den Schüler durch Entschlackung, durch Leerung in den künstlerischen Zustand zu bringen.„

Baumeister betrachtete es nicht als seine Aufgabe, die Schüler in eine bestimmte Richtung zu führen, sondern sie ausschließlich mit den handwerklichen Grundlagen der künstlerischen Arbeit vertraut zu machen, sie mit Kritikfähigkeit auszustatten und sie letztlich für den Kunstmarkt vorzubereiten. Hier kam der Pragmatiker in ihm zum Vorschein, der von Beginn an der Kunst einen festen Platz im Alltag zugestanden hatte und der auch nicht zwischen freier und angewandter Kunst unterschied. (Siehe hierzu auch Mauerbilder und Typografie)

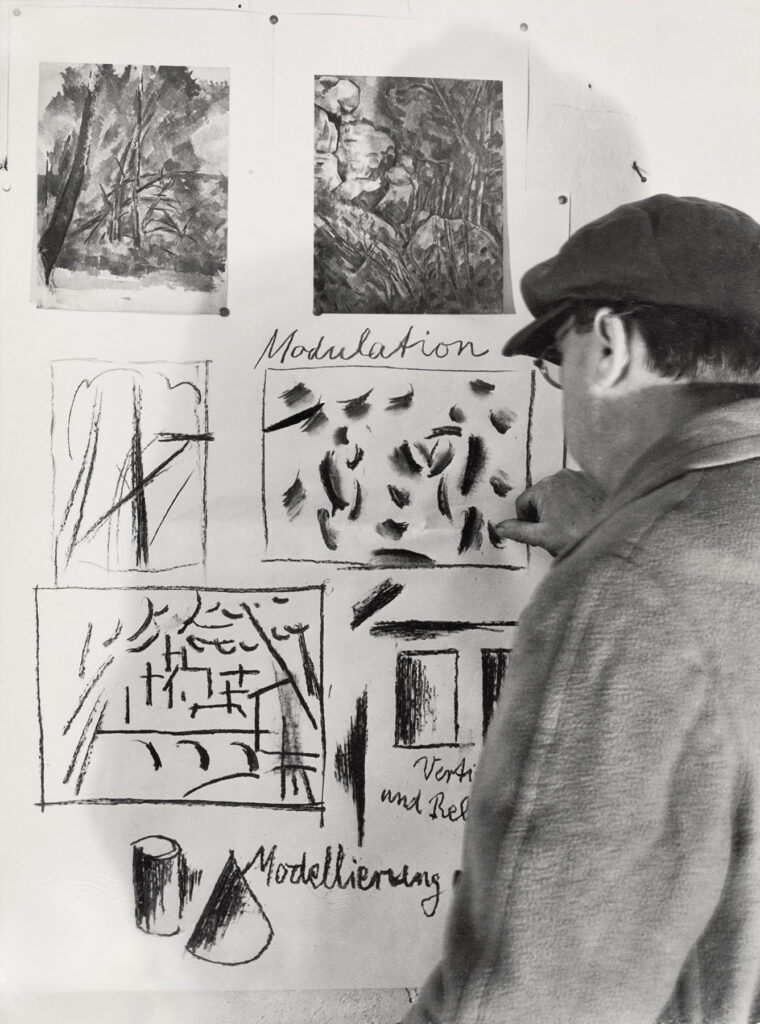

Baumeisters System

Bei all den Spielräumen – keine Freiheiten! – die Baumeister seinen Studenten ließ, bei allem Einstehen für die ungegenständliche Kunst und bei aller Suche nach dem Unbekannten, nach dem Nullpunkt, von dem jede Kunst und jeder Künstler seinen Ausgang findet, gab es natürlich ein pädagogisches Konzept, mit dem Willi Baumeister zeigte, dass er keineswegs der große Außenseiter war:

„in meiner klasse gibt es das studium nach dem nackten menschen. die hauptsache ist jedoch das große pensum der elementaren mittel. die elementaren mittel – und nichts anderes – bilden die grundlage für architektur, innen-architektur, bühnenbild, wandmalerei, gebrauchs-graphik …, textil, bildhauerei, metallgestaltung usw. da das studium der elementaren mittel noch nicht spezialisierend ist, bekommt der studierende eine anfängliche ausbildung auf ganz breiter grundlage … die freie kunst ist vom sozialwirtschaftlichen aus weitgehend brotlos. der freie junge künstler, der in seinem atelier vergeblich auf den mäzen wartet, vermehrt das künstler-elend. durch das studium der elementaren mittel wird der junge künstler auf eine basis gestellt, die auch die angewandten künste einschließt: damit kommt er gesinnungsmäßig und wirtschaftlich auf einen fruchtbaren weg.“

(Typoskript „lehr-system der klasse professor willi baumeister“, 6.4.1949, Archiv Baumeister)

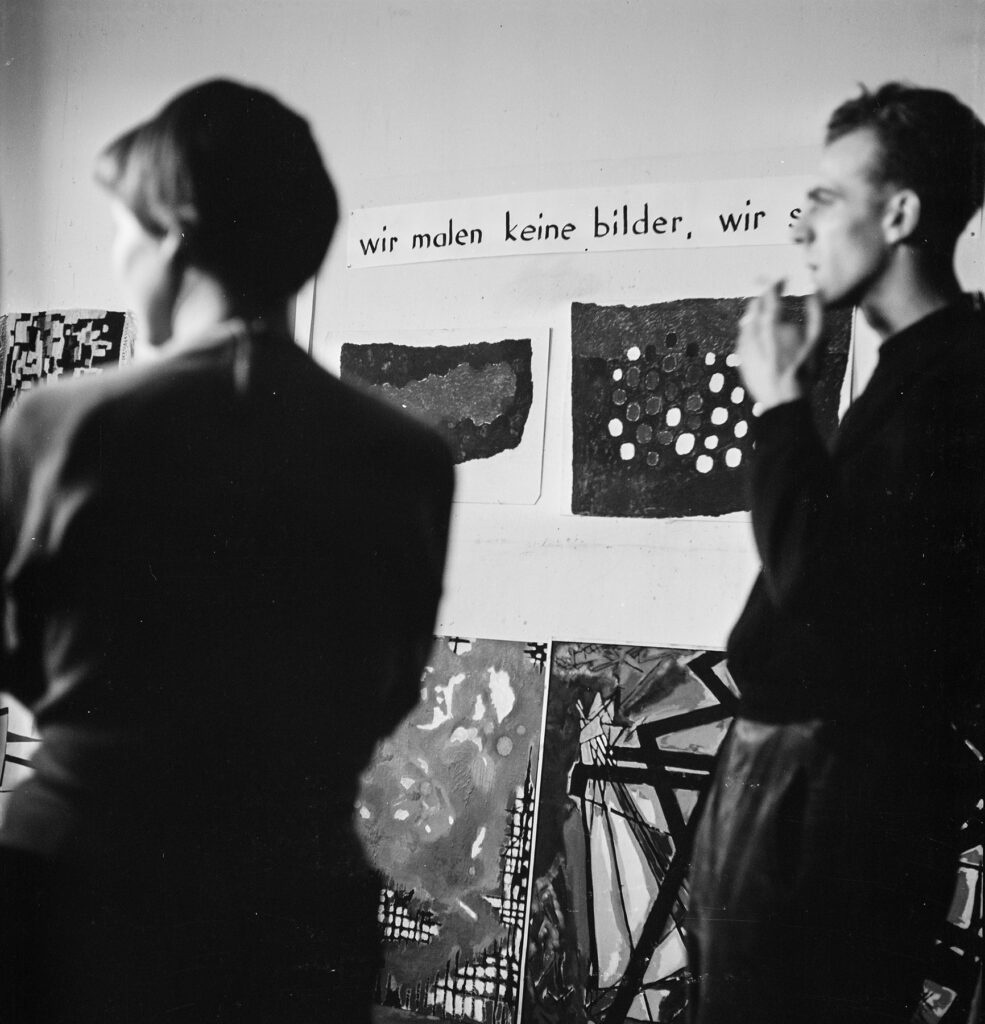

Viele ehemalige Studenten erinnerten sich später an Baumeisters Diktum „Wir malen keine Bilder, wir studieren“. Immer, wenn die Studenten seiner Klasse ihre Arbeiten zur Diskussion stellten, wies er damit ausdrücklich auf den Charakter der Akademie als Ausbildungsstätte, nicht als Galerie hin. Auch auf die Frage „Was ist Kunst?“ wollte Baumeister im Grunde nie eine eindeutige Antwort geben – zumindest keine, die sich in einem Satz ausdrücken ließ.

Ist Kunst lehrbar?

Willi Baumeister vertrat offen den Standpunkt, Kunst sei weder lehr – noch lernbar:

Der Lehrer vermag einen weiten Horizont zu schaffen, Anregungen zu geben, Begeisterung zu wecken, aber den Schritt zur „eigenen Erfindung“ muß der Schüler allein gehen.“

(1948)

Diese Haltung prägte seinen Unterricht. Baumeister konzentrierte sich auf eine breit angelegte Ausbildung, die die elementaren Dinge in den Vordergrund stellte. Der Baumeister-Schüler Klaus-Jürgen Fischer fasste es folgendermaßen zusammen:

„Er lehrte nicht Kunst, aber die für jedes Talent unerläßlichen Regeln der Kunst. … Alles Schmückende, alles, was nicht wesentlich Baustein des Bildes wird, jede Form und Farbe, die keine wichtige … Funktion auf der Fläche erfüllte, die nicht zur Einheit des Bildganzen beiträgt, ist dekorativ. … Seine „Lehre von den Elementen“ drängte auf Einfachheit der bildnerischen Problemstellung und Beschränkung der Mittel …, um formale Diskrepanzen, Unübersichtlichkeiten, Überfrachtungen, flächenzerstörende Effekte zu vermeiden. Diese Elementarlehre … war Leitprinzip seines Werkes.“

(nach Kermer 1992)

Erinnerungen von Studentinnen und Studenten

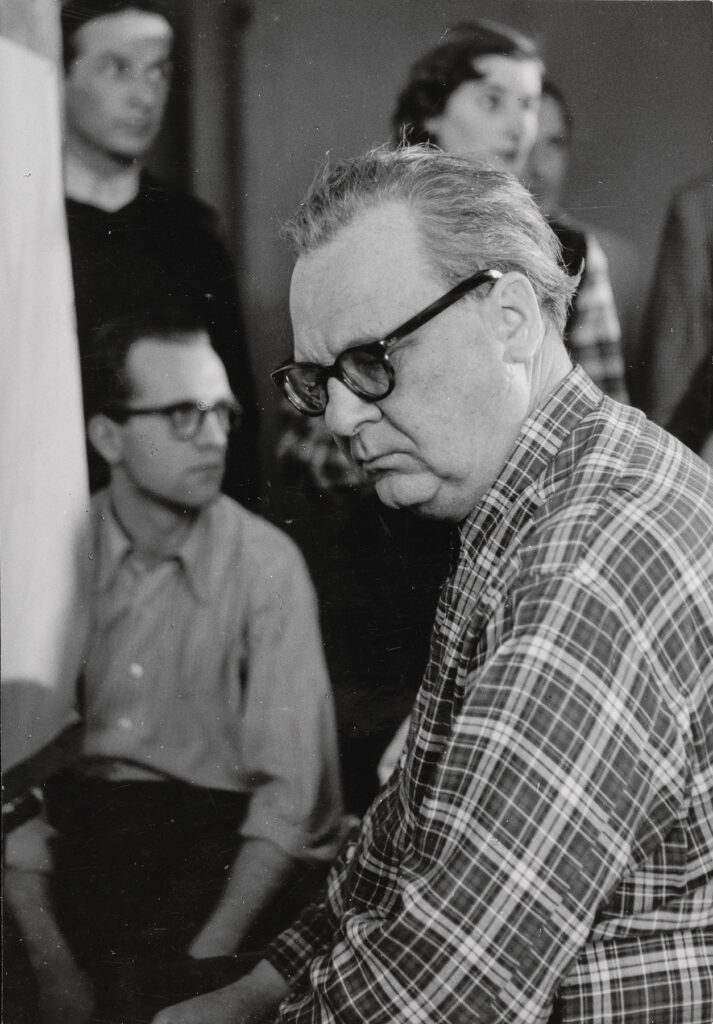

Viele seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler nutzten in späteren Jahren die Gelegenheit, ihre Erinnerungen an Willi Baumeister festzuhalten.

In den nachfolgenden Äußerungen treten vor allem drei Dinge deutlich zutage: erstens Baumeisters Fähigkeit, auf die Schüler einzugehen und ihnen keine feste Lehrmeinung aufzudrängen, sie aber dennoch mit fester Hand zu führen; zweitens das väterliche Verhältnis ohne Kasernenton, das vielen jungen Menschen nach 1945 als prägend in Erinnerung blieb; und drittens sein – für die damaligen Verhältnisse an der Akademie – unkonventioneller Unterricht, durch den Baumeister von den meisten Kollegen in eine Außenseiter-Rolle gedrängt wurde, die er nicht suchte, die er aber annahm, weil er sich im Hinblick auf die künstlerische Ausbildung auf dem richtigen Weg wusste.

Klaus Bendixen:

Dekorativ – das war tödlich (1989)

Heinz Bodamer:

Meditieren nur mit Formen und Farben (1987)

Klaus Erler:

Energie-Gefälle und Künstlerischer Schub (1986)

Fia Ernst:

…wie Ein- und Ausatmen (1990)

Erich Fuchs:

Sie betrügen nicht mich, sondern sich selbst (1969)

Peter Grau:

Blick für die Solisten (1989)

Herbert W. Kapitzki:

Über das Kunststudium hinaus (1989)

Eduard Micus:

Neubeginn nach allen Richtungen (1989)

Fritz Seitz:

„Trauerrede“ (1955) und „Bürgschaft für etwas ganz Anderes (1979)

Gerhard Uhlig:

Kunstlehre verlangt Sachlichkeit (1986)

Bis zur Erschöpfung

Wie schon in seiner Frankfurter Zeit musste Willi Baumeister auch jetzt feststellen, dass der Unterricht – wie Adolf Hölzel ihm prophezeit hatte – nicht eitel Seligkeit war. Nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren war die Kraft rasch aufgezehrt. Am 5. Januar 1949 schrieb er ins Tagebuch: „Die Eintragungen sind spärlich, weil die Zeit nicht reicht und der Tag zu viel fordert. Und genau drei Wochen später heißt es dort: Dr. Domnick rät dringend zu einer Unterbrechung der Arbeit und Beanspruchung“. Es kommt ein Aufenthalt in Bad Ditzenbach in Frage – eine Kur, die er auch wenige Tage später antrat.

„Baumeister hat es weder sich noch anderen bequem gemacht“

… so schreibt Wolfgang Kermer 1992 in seinem Buch „Der schöpferische Winkel. Willi Baumeisters pädagogische Tätigkeit.“ Kermer geht hier ausführlich auf alle Facetten der Baumeister’schen Lehre innerhalb und außerhalb der Akademie ein – auch auf den Disput um das Verhältnis von gegenständlicher und ungegenständlicher Malerei mit Sedlmayr im Darmstädter Gespräch im Jahr 1950, auf seine Auseinandersetzungen mit Rektor Hermann Brachert, seine pädagogischen Bausteine und Methoden und vieles mehr. Er schreibt weiter:

„Er war jedem schematisierenden Modus abhold. Er war ein Gegner des Status quo. Seine Ablehnung von Abschirmungs- und Anpassungspädagogik, die Art und Weise, wie er Studierende in seine Klasse aufnahm, lag außerhalb des Begriffsvermögens derer, die Akademie und Unterricht … in Einklang mit künstlerischem Tun sahen.“

So war nicht nur Baumeisters Pädagogik ausgerichtet. So war seine Kunst – so war sein Leben. Dieses Buch sei all jenen empfohlen, für die Baumeister mehr als nur ein Künstler war und ist.