Die malerische Entwicklung Baumeisters wurde mit dem Verlust seiner Professur in Frankfurt 1933 nicht unterbrochen. Entsprechend vielfältig war sein Werk und dessen Entwicklung auch für die Zeit nach der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten. Aus einer sehr malerischen Werkphase heraus entwickelte er in diesem kurzen Werkabschnitt ab etwa 1936 die außerordentlich reduzierten, ebenso organischen wie symbolhaften „Ideogramme“. Aus seiner Hinwendung zu Goethes Vorstellung von Urpflanzenformen entstanden die gestalt- und farbreichen „Eidos-Bilder“.

Freies Spiel von Farbe und Fläche

Rein äußerlich wird diese Phase markiert durch die Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“ im Jahr 1937, in der auch einige Arbeiten Baumeisters gezeigt wurden, zum anderen durch den Kriegsbeginn im September 1939. Manches, das er in den frühen 1930er Jahren begonnen hatte, brachte er jetzt zur Reife. Die malerische Phase Baumeisters erreichte in diesen Jahren einen Höhepunkt. Mit „Figur in Bewegung“ (1936) und „Maske 4“ (1936) entfernte er sich weiter als je zuvor von seiner Kunst der Zwanziger Jahre. Mit den aktuellen Arbeiten setzte er die Bemühungen um neue Ausdrucksformen fort, die kurz zuvor in den letzten „Sportbildern“ eingesetzt hatten.

Nun reduzierte er jedoch die Bezüge zur menschlichen Figur immer mehr zu einem freien Spiel der Farben und Flächen. Amöbengleiche Formgebilde scheinen über die Oberfläche zu schwimmen. Sie behaupten sich klar gegen die benachbarten Elemente, begeben sich aber dennoch mit ihnen in einen Dialog, geben ihnen Raum und dringen ihrerseits in freie Räume vor. „Maske 4“ ist ein prägnantes Beispiel für Baumeisters hohes Abstraktionsvermögen, denn es handelt sich um Maske und Figur gleichermaßen. So menschenfern sich die Komposition auf den ersten Blick gibt, so kann man doch allmählich Gliedmaßen, Augen und ähnliches erahnen. Die außerordentliche Zeichenhaftigkeit dieser Arbeiten gibt Interpretationen nach mehreren Richtungen Platz.

Selbst in seinen Zeichnungen und in der Druckgrafik vermochte Baumeister seine betont malerische Darstellungsweise beizubehalten. Die „Linienfiguren auf Braun“ (1936) zeigen dasselbe Formverständnis wie „Maske 4“. Leicht verwischte Flächenelemente treten nicht in Konkurrenz zu den kurvigen Umrissen, sondern weisen ihnen quasi-Farbwerte zu. Wie im Gemälde erkennt man die Ambivalenz von Figur und Maske, die auch im Untertitel „Große Maske“ anklingt. Wie häufig in den Lithografien übersetzte Baumeister seine Ölmalerei in die Sprache der Druckgrafik. Ähnliches gilt für die Zeichnungen jener Jahre, wie etwa „Mit dunklen Formen“ von 1938.

Um die Tonwerte bereinigt entsprechen die „Linien auf Blau“ von 1937 der vorgenannten Lithografie. Jedoch sind die einzelnen Elemente noch schwereloser als dort. Der Bezug zu den neuesten Konzepten wird im Vergleich zu „KFLS“ von 1936 (für: Komposition – farbig – linear – schwebend) sichtbar: Das Gemälde gehört ebenfalls zur malerischen Phase, doch die schwebenden Formen lösen sich noch stärker aus einem eindeutigen figuralen Kontext. Damit ist diese Arbeit das Bindeglied zu einem zweiten Werkkomplex – den „Ideogrammen“.

Bildzeichen – Schriftzeichen

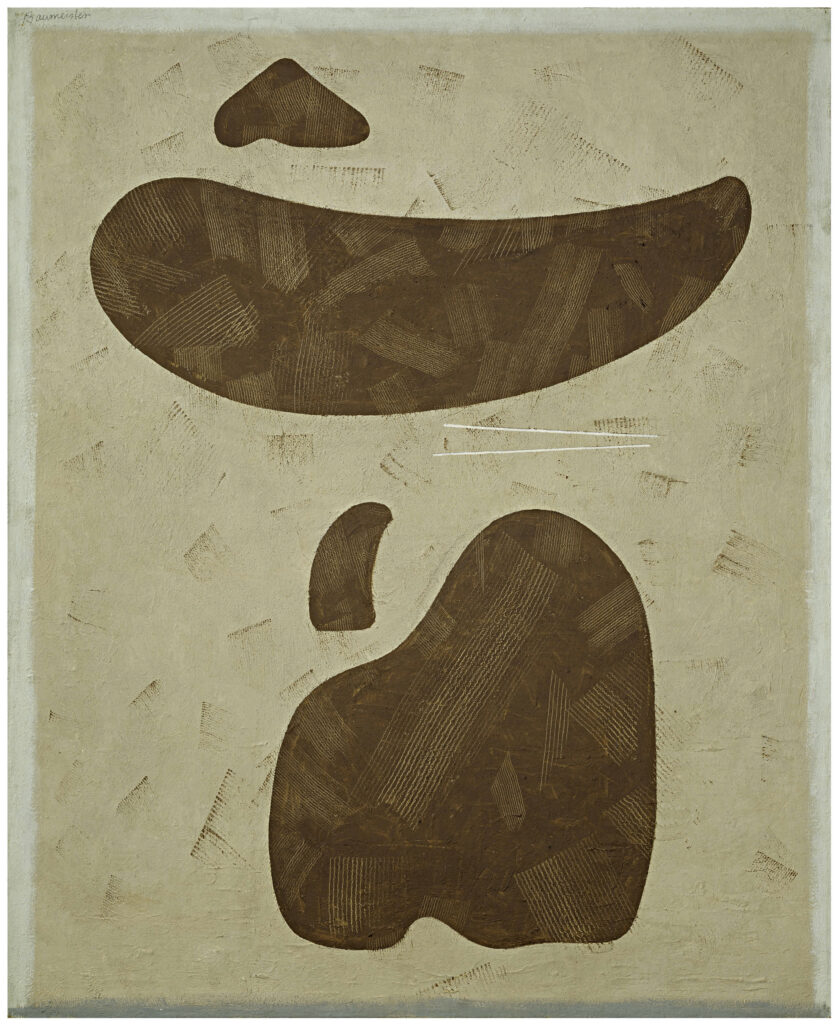

„Ideogramm“ bedeutet „Ideenzeichen“ oder „Bildzeichen“. Zeichenhaftigkeit als ein Grundelement abstrakter Kunst war von Beginn an im Oeuvre Baumeisters angelegt. Seit der Mitte der 1930er Jahre nahm der Symbolcharakter seiner Werke immer stärker zu.

Nun trat die Nähe zu asiatischen Schriftzeichen, die ja zugleich auch Bildzeichen sind, in den Vordergrund. In der fernöstlichen Kalligraphie fand Baumeister so etwas wie die Urbedeutung des künstlerischen Ausdrucks: die Zeichenhaftigkeit und Symbolkraft einiger weniger Striche erschien ihm aussagekräftiger als das Abbild der Natur. In den „Toris“ ist sogar eine Nähe zur Architektur ostasiatischer Tempel oder Schreine zu verspüren.

Bei näherer Betrachtung sieht man eine Verbindung zu den „Läufern“ von 1934: Kopf, Arme, Taille, und die ausgreifende Schrittbewegung sind auch beim „Ideogramm“ von 1936 erkennbar. Dieses Gemälde hat damit gewissermaßen noch eine menschliche Dimension, während „Schwebende Formen mit Weiß“ (1938) zur reinen Form geworden ist. Auch das „Ideogramm“ von 1938 ist an die Grenze zum Ungegenständlichen gerückt, während „Tori“ (1938) formal dazwischen steht.

Individualismus statt Schematismus

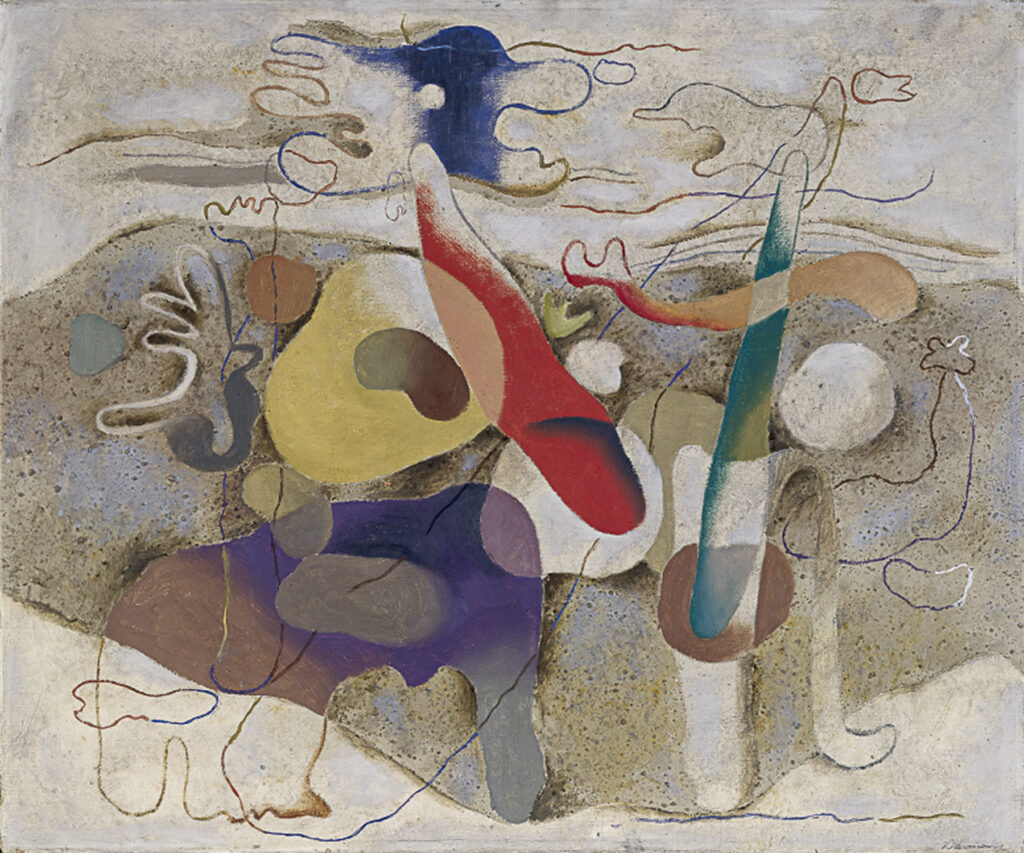

Am stärksten wird diese Werkphase durch die „Eidos“-Bilder geprägt. Sie sind einerseits der Gipfelpunkt der malerischen Bemühungen, zum anderen weisen sie bereits auf den nächsten Werkkomplex der 1940er Jahre voraus. Diese Serie besticht durch eine große Vielfalt an Strukturen, Farbschattierungen und permanenten Neu-Erfindungen. Mit ihnen ließ Baumeister jeglichen Schematismus hinter sich.

Labyrinthisch verworrene Knäuel geben jeder Arbeit einen individuellen Charakter. Stets sieht man eine Art Figur aus kurvigen Flächen und Linien, die entfernt an menschliche Gestalten erinnert, aber wie ein Geist über der Erde schwebt. Es handelt sich um mythische Szenerien in einer Fantasiewelt, die an die Ursprünge der Welt anspielen. Die Figuren erwachsen gleichsam aus Erde, Samen, Lava, Stein und Wind – losgelöst von jedem Bezug zur realen Welt und doch in ihrer spielerisch-heiteren Leichtigkeit irgendwie vertraut. Einzelne Elemente der „Eidos“-Bilder lassen sich auch in anderen Arbeiten dieser Phase finden (siehe „Figur in Bewegung“, 1936 – „Mit dunklen Formen“ 1938), wurden aber in eine neue Idee eingebunden.

Es ist nicht sicher, was mit „Eidos“ gemeint war. Eine sprachliche Nähe zu „Ideogramm“ und der Idee des Urzeichens oder Urbildes ist offensichtlich. Auch Goethes Idee von einer Urpflanze und andere frühe Lebensformen inspirierten Baumeister. Ein weiteres Gemälde dieser Phase trägt auch den Titel „Urpflanzlich“ (1939). Für ihn gehörte das Urbildhafte stärker denn je zu den bestimmenden Elementen nicht nur der modernen künstlerischen Arbeit, sondern des modernen Menschen und seiner Erlebniswelt überhaupt.