In seiner letzten Werkphase fanden sich unzählige magische Fantasiewesen ein, die nicht mehr aus der archaischen Welt früherer Jahre stammten. Mit ihnen entwickelte Willi Baumeister seine charakteristische Form der Abstraktion weiter und fand abermals neue Ausdrucksweisen. In vielen Gemälden wie auch in der Serigrafie, mit der er sich intensiv beschäftigte, nahm er zahlreiche Themen und formale Probleme aus seinem früheren Schaffen wieder auf. Auf diese Weise bekam das Werk Baumeisters in den Jahren 1950 bis 1955 so viele Facetten wie selten zuvor.

Rückschau und Entwicklung

Obwohl der Künstler gerade erst Anfang 60 war, nimmt sich das reife Werk Baumeisters wie ein Vermächtnis aus. Viele Strömungen, Entwicklungen und Ideen seines eigenen Oeuvres fügte er nach 1950 in neuen Bildschöpfungen zusammen. Ein wichtiger Grund dafür war, dass er in neuer künstlerischer Freiheit und im Zusammenhang mit der Aufbruchstimmung unter den Kunstschaffenden in Deutschland und Europa manches überprüfte und neu interpretierte, um sich seines eigenen Standpunkts und seiner Rolle als Vertreter der abstrakten Kunst zu vergewissern.

Das „Mauer“-Motiv, das „Relief“ und die „Ungegenständlichkeit“ beschäftigten ihn seit 1919, „Archaisches und fremde Kulturen“, „Symbol und Zeichen“ seit 1931, „Metamorphosen“ und „Figurenlandschaften“ ebenfalls seit den frühen 1930er Jahren, „Lasuren“ seit 1935. Sie alle – wie auch die Themen „Ideogramm“ (seit 1936), „Afrika“ (seit 1942) und „Gilgamesch“ (seit 1943) – spielten auch jetzt wieder eine zentrale Rolle. Dies gilt ebenso für die Techniken des Kammzugs und des Durchreibens (beide seit 1943/44) sowie den Einsatz von Sandgrund seit 1920.

Die Beispiele zeigen die teilweise freien Bezüge Baumeisters zu seinem eigenen Schaffen. Dabei übte er sich besonders in der neuen Technik des künstlerischen Siebdrucks – der Serigrafie –, die er überzeugend für seine Zwecke einzusetzen wusste.

Die Übersetzungsleistung wird vor allem an „Safer 5“ (1954) und den „Han‑i“-Bildern von 1955 erkennbar, in denen die Bezüge zur Höhlenmalerei bzw. die an asiatische Kunst erinnernden Ideogramme deutlich werden. Beides waren Schlüsselmotive Baumeisters nach seiner Entlassung aus dem Frankfurter Lehramt im Jahr 1933 gewesen. Die vergleichsweise strenge Achsialität in den „Han‑i“-Arbeiten lässt aber auch Bezüge zu den „Mauerbildern“ von 1920 bis 1924 zu. „Magie Rupestre“ (1953) erinnert an die Lasurbilder von 1941, ist aber in seinem kraftvollen Duktus ohne die Zeichnungs-Zyklen von 1943 nicht denkbar.

Schrittweise in die Welten des Unbegreiflichen

Seit der Mitte der Dreißiger Jahre war Baumeister Schritt für Schritt in die Tiefe vorangeschritten – an den Beginn der Schöpfung, der künstlerischen Form, der menschlichen Triebkräfte. Nicht von ungefähr lautete der Titel seines 1947 erschienenen Buches „Das Unbekannte in der Kunst“. Dieses Unbekannte hatte für ihn zahllose Gesichter und Ausdrucksformen. Und es ließ ihn nicht mehr los! Zwischen 1935 und 1945 hatte er dem Unbekannten noch Namen gegeben: „Läufer“, „Chumbaba“, „Afrika“. An ihre Stelle setzte er nun Formen, Farben, Bewegungen und Klänge.

„Meer“ – „Nacht“ – „Phantome“ – „Kobolde“ waren seit 1950 wesentliche Themen seiner Bilder. Sie alle umspielten in unterschiedlicher Weise Ursituationen und unbekannte Kräfte. Doch Baumeisters Arbeiten riefen keine Beklemmungen hervor, es waren keine Motive der Angst, allenfalls des Unbegreiflichen, das auch faszinierend sein konnte. Bei ihm waren das Meer und die Nacht („Meertang“, 1950 – „Nocturno“, 1953) Elemente des Schöpferischen. Phantome und Kobolde (französisch: Lutins) erschienen wie willkommene Gefährten.

Ein zweiter Schritt in die Welt des Unbekannten waren die „Metamorphosen“. Dieses Motiv hatte Baumeister schon 1938/39 mit den „Eidos“-Bildern gestreift, welche zeitgleich mit den „Ideogrammen“ entstanden. Doch jetzt brachte er es zu Ende, indem er „Wachstum“ und Kalligrafie zusammenfügte. Nun löste er alle Erinnerung an Gegenständliches auf und behielt nur noch zeichenartige Gewebestrukturen und Netze bei, die an Nervengeflechte erinnern. Die Elemente anderer abstrakter Bilder (z.B. „Figur in Bewegung“, 1952) erinnern an Felszeichnungen, vor allem aber an Bakterien oder Samenfäden, die sich allmählich zusammenfügen zu höheren Strukturen, aber immer noch nach einer festen Ordnung suchen.

Schwarzer und weißer Kosmos

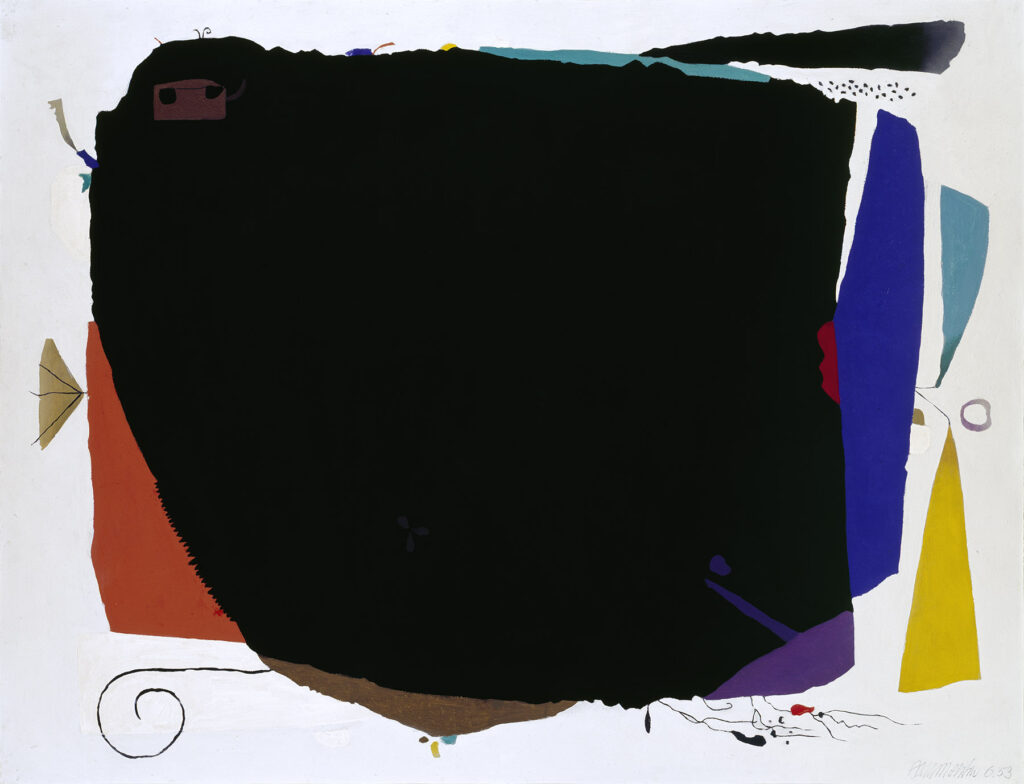

Eine gänzlich neue Form der Idee von Positiv und Negativ, die ihn schon seit 20 Jahren beschäftigte, brachte er mit den Serien „Montaru“ und “ Monturi“ ins Spiel, die zwischen 1953 und 1955 entstanden und 56 bzw. 16 zumeist großformatige Arbeiten umfassen. Mit diesem letzten großen Werkkomplex, zu dem auch die „ARU“-Bilder zählen, betrat Baumeister eine Welt, die er letztmals in den Dreißiger Jahren beschritten hatte: Die der großen schwarzen Flächen.

In den Phantomen von 1952 deutete es sich bereits an: Die Hauptfigur – als solche nur noch anhand von insektenartigen Beinen und Fühlern sowie winzigen Augenlöchern zu identifizieren – begann, sich über die Fläche allmählich auszubreiten und alles zu überlagern. Die „Montarus“ erscheinen wie kosmische schwarze Löcher: Bedrohlich und magisch anziehend zugleich. Man kann sich ihrer Faszination kaum entziehen, zumal Baumeister die leuchtende Farbigkeit anderer Arbeiten keineswegs aufgab, sondern den Rändern der schwarzen Flächen starke Farbkontraste hinzufügte. So entstanden Gebilde wie schwarze Engel einer unbekannten Sphäre – lockend, ohne Angst zu erzeugen.

Ähnlich kontrapunktisch wie die kleineren farbigen zur großen schwarzen Fläche verhalten sich die gleichzeitig entstandenen „Monturi“-Bilder zu den „Montarus“. Kompositionell mit diesen vergleichbar dominiert in ihnen aber eine große weiße Fläche. Mit diesen beiden Komplexen vermittelte Baumeister die dunkle und die helle Seite des Kosmos mit einem schwarzen und einem weißen Energiefeld – mit der Energie, die alles aufsaugt, und jener, die – der Sonne gleich – alles abgibt.

Klangvolle Namen

Indem sich Baumeister immer weiter in eine unergründliche Welt begab, hatten herkömmliche Bildtitel keine Funktion mehr. An ihre Stelle setzte er häufig klingende Bezeichnungen, welche die Intention der Arbeit unterstrichen. Im Fall der beiden vorigen Serien trugen die schwarzen Bilder den dunklen Ton auf „-u“, während die Titel der weißen Bilder mit einem hellen Klang auf „-i“ enden. Diese Lautmalerei findet sich in weiteren Arbeiten, wie etwa „Nocturno“, „Bluxao“ und „Kessaua“ sowie schließlich in dem letzten großen Werkkomplex „ARU“.

Letzte Arbeiten

„ARU“ war die Fortführung des „Montaru“-Gedankens. Baumeister griff auf eine stärker figurbezogene Darstellung zurück und verlieh dem Schwarz gewissermaßen Arme und Beine, womit es noch stärker in die Bildfläche ausgreifen konnte („Aru 2“, 1955). Die Farbkontraste drängte er teilweise bis zu ihrer vollständigen Tilgung zurück („ARU dunkel-blau“, 1955). Doch auch hier setzte Baumeister ein Zeichen der Hoffnung, etwa bei „Aru mit Gelb“ (1955), auf dem die hellen Farbwerte schon die Hälfte des Bildes eingenommen haben und das Schwarz zunehmend zu verdrängen scheinen.

Man kann Baumeister bei so viel Schwarz dennoch kein schweres Gemüt unterstellen. Er war zeitlebens Optimist, in menschlicher wie künstlerischer Hinsicht. Viele Arbeiten, die neben den „Montaru“ und „ARU“-Bilder entstanden, zeigen sein Werk von der heiteren, positiven Seite – so wie es auch schon am Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen war. Allein schon, dass er in dieser Werkphase fast vollständig auf schwere Erdfarben verzichtete, gibt einen Hinweis. Gemälde, wie „Hommage Jérôme Bosch“ (1953), „Weißer Schmetterling“ (1955) oder „Bluxao“ (1955) setzen die Leichtigkeit vieler Arbeiten seit 1944 mit ihren schwebenden, farbenfrohen Elementen ebenfalls fort.

Wie in nahezu allen Phasen seines Schaffens war seine Arbeit auch jetzt wie nach dem Konzept von These und Antithese ausgerichtet. Wie immer umspielte er ein formales Problem oder ein Thema von mehreren Seiten, fand unterschiedliche Ansätze und Antworten, blieb nie stehen, gab sich nie zufrieden. Manches ließ er auf diesem Weg zurück, um es zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Ruhelos strebte er danach, dem Unbegreiflichen Form zu verleihen. Wie nah er sich im Spätsommer 1955 dem Unbekannten in der Kunst fühlte, ist nicht bekannt. Die Arbeiten seiner letzten Werkphase zeigen aber ebenso wie viele seiner Äußerungen jener letzten Jahre, dass er wohl näher dran war als je zuvor.