Willi Baumeister entdeckte bereits Ende der 1910er Jahre das Theater als ein weiteres Feld für seine künstlerische Arbeit. Baumeister hatte sich bisher intensiv mit Malerei beschäftigt. Zunehmend löste er sich aus der zweidimensionalen Fläche. Seine konstruktivistischen Gemälde dieser Zeit enthalten sehr häufig reliefhafte Elemente. So treten einzelne Farbflächen oder Bildelemente durch Aufbringen von Gips oder Sperrholzteilen haptisch hervor.

Die Beziehung von Fläche, Raum und Architektur stellten für ihn ein wichtiges Thema dar: Baumeisters so genannte Mauerbilder entstanden in dieser Zeit. Diese Wandarbeiten, die durch Reliefstrukturen in den Raum greifen, waren ein Ergebnis dieser Beschäftigung. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass ihn die Arbeit am Theater reizte, denn hier ging es darum, den klar definierten, dreidimensionalen Bühnenraum zu gestalten.

Aufbruch zu einer „neuen“ Bühne

Seit Ende des 19. Jahrhunderts war eine Entwicklung zur Erneuerung des Theaters zu spüren. Das Bedürfnis nach Veränderung und einem Aufbruch in eine neue Welt wurde nach dem Ersten Weltkrieg noch verstärkt. Der Akademismus, der die europäischen und russischen Bühnen bestimmte, wurde von der jüngeren Generation als dringend erneuerungsbedürftig empfunden. Die enge Gegenständlichkeit der naturalistischen Bühne sollte überwunden werden. Viele, später sehr berühmte, Regisseure wie Konstantin Sergejewitsch Stanislawski, Wsewolod Emiljewitsch Meyerhold und Max Reinhardt sahen im bildenden Künstler, speziell im Maler, das Potenzial einer Belebung der Bühne. Interessanterweise entstanden gerade Ende der 1910er Jahre und zu Beginn der 1920er Jahre ganz neue Bühnenszenen, die tatsächlich von Malern oder Malerinnen gestaltet wurden. Die Veränderung der Sehgewohnheiten, die in der bildenden Kunst um die Jahrhundertwende stattfand, fand auch ihren Niederschlag auf der Theaterbühne. Die Bühne wurde zum Austragungsort neuer künstlerischer Formen.

Baumeisters Entwürfe als Beitrag zur Inszenierung

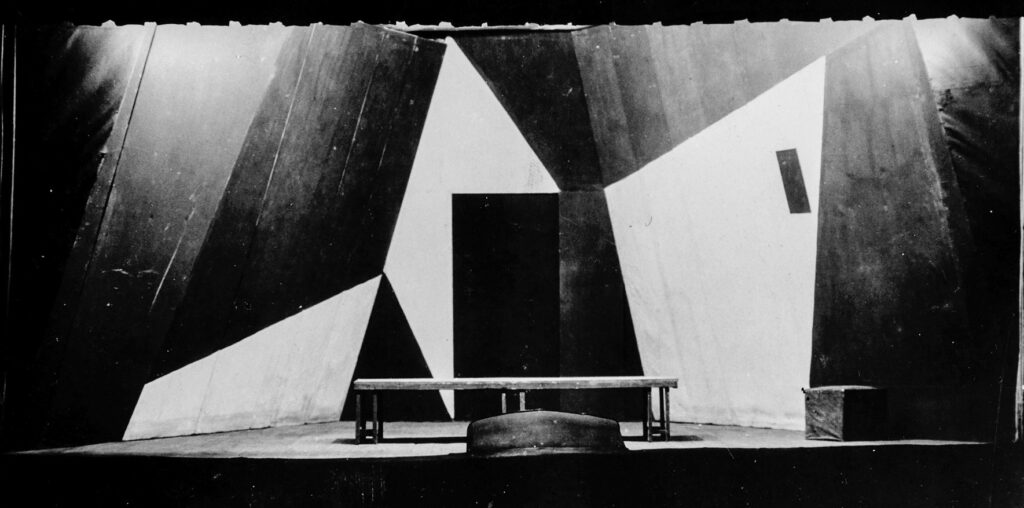

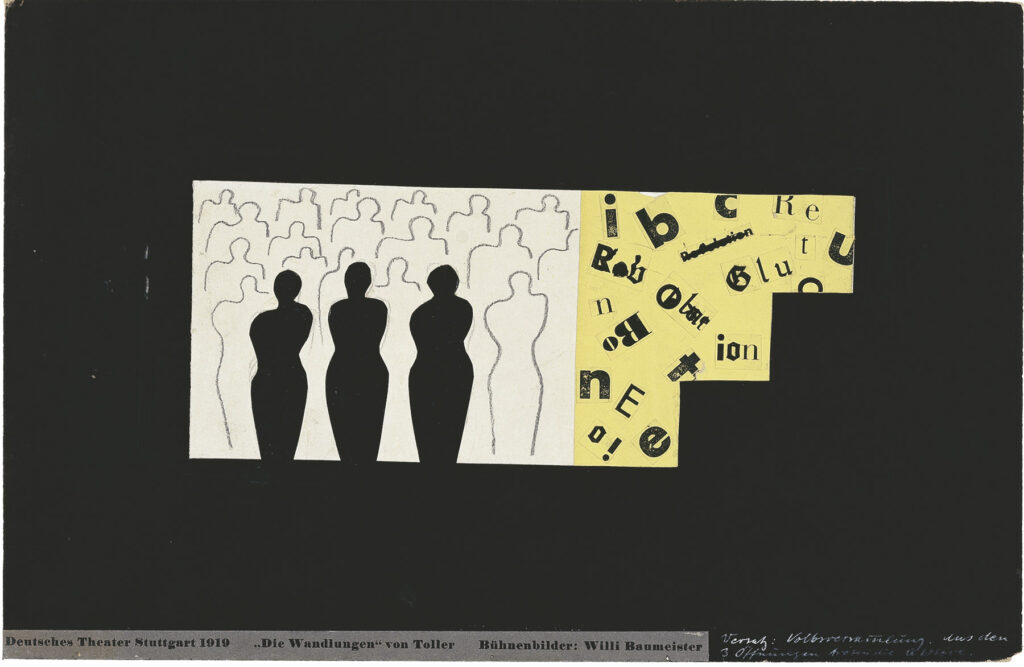

Baumeister entwickelte für Theaterstücke wie „Gas“ von Georg Kaiser (1919) oder „Die Wandlung“ von Ernst Toller (1920) einfachste Konstruktionen für die Bühne, denn es ging ihm nicht darum, einen naturalistischen Raum zu gestalten und das Stück zu illustrieren, sondern mit dem Bühnenbild einen aktiven Beitrag zur Inszenierung zu liefern. Diese ersten Entwürfe wurden auf der Bühne des privaten Deutschen Theaters in Stuttgart realisiert. Sie lassen sich problemlos in die Arbeiten der künstlerischen Avantgarde wie der russischen Künstlerinnen Alexandra Exter und Ljubow Popowa oder des Künstlers Alexander Wesnin einreihen.

Viele Jahre später, am 26.2.1950 schrieb Baumeister an Egon Vietta (Dramaturg und Schriftsteller), für dessen Stücke er in den 1950er Jahren Bühnenbilder entwarf:

dekor, beleuchtung u. kostüme verstärken das geschehen auf der büne [sic] und verdoppeln den früher dargebotenen kunst-wert des theaterstücks. – da sich die mittel der bühnenbildner aus seinen elementen herleiten, bleiben sie nicht im rein folienhaften, nur illustrativ (-naturalistisch-) abgeleiteten – sondern gewinnen eine eigenkraft. sie begleiten mehr das geschen [sic] auf der bühne, als dass sie nur eine abgeleitete rolle spielen.“

Interessant daran ist, dass sich diese Aussage bereits auf die ersten seiner Bühnenentwürfe anwenden lässt und sich diese, seine Auffassung als roter Faden durch sämtliche seiner Bühnenarbeiten durchzog.

Die Bedeutung der Farbe

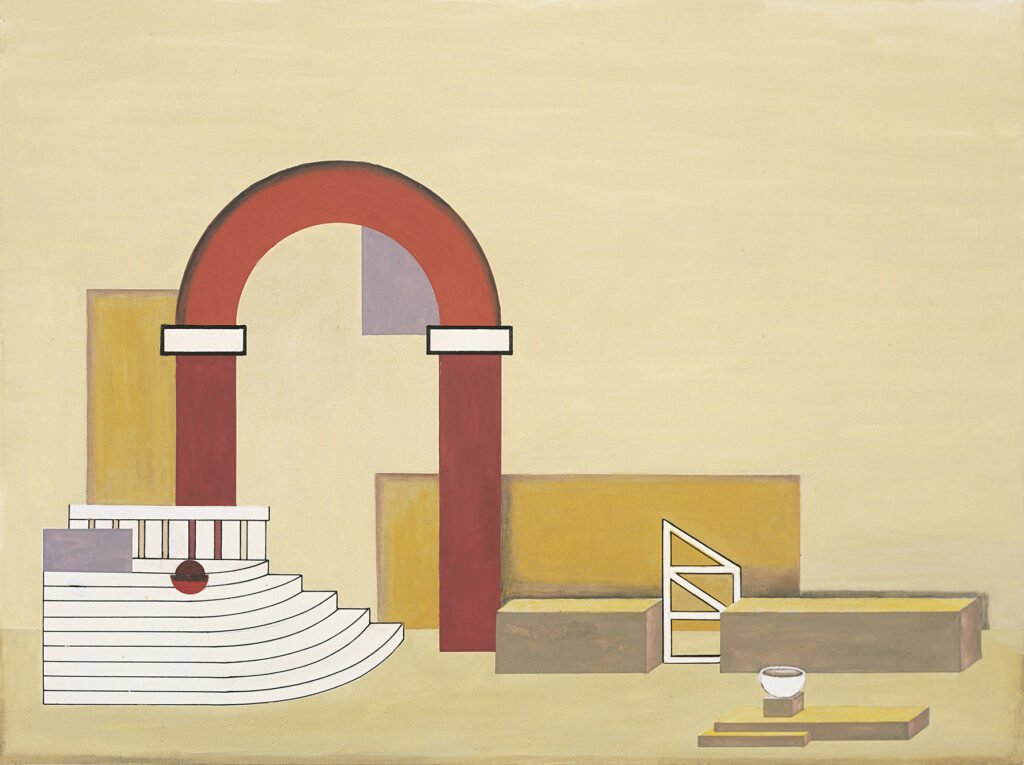

1926 entwarf Baumeister das Bühnenbild für die Oper „Ariodante“ von Georg Friedrich Händel am Landestheater in Stuttgart: Einen klaren Bühnenraum, auf dem ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen Raum, Sängern und Chor bestand. Dabei betonte er genau eingesetzte Farbflächen, die durch die neue Beleuchtungstechnik besonders herausgearbeitet werden konnten. Den einzelnen Figuren wurden jeweils ganz bestimmte Farben zugeordnet. Der Held, die Heldin erschien in weiß und zitronengelb, der König rot. So arbeitete er eine Farbskala und die Farbwerte für die Solisten und den Chor exakt heraus.

Während seiner Lehrtätigeit in Frankfurt von 1928 bis 1933 entstanden zwei weitere Bühnenbilder für den Südwestdeutschen Rundfunk in Frankfurt. Während der zwölfjährigen Herrschaft der Nationalsozialisten konnte er als „entarteter“ Künstler nicht für das Theater arbeiten.

Neue Ansätze nach 1945

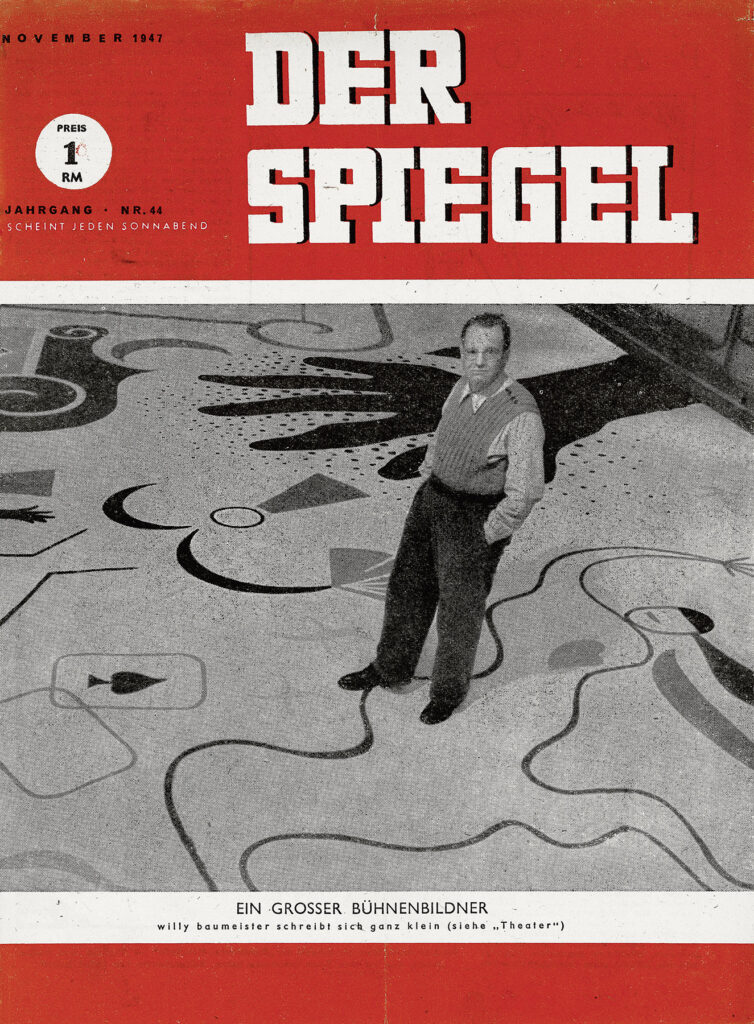

Aber bereits 1947 entwarf er – wieder für den Südwestdeutschen Rundfunk – sein erstes Bühnenbild nach dem Krieg. Im Oktober desselben Jahres fand die Premiere des Balletts „Liebeszauber“ zur Musik von Manuel de Falla in Stuttgart statt: Das Bühnenbild war eine Sensation – Baumeister schaffte es damit auf das Titelblatt des „Spiegels“. Die konstruktivistisch anmutende Szenerien von vor dem Zweiten Weltkrieg wurden abgelöst durch freie, teilweise spielerische Formen, die dem Zuschauer Empfindungsräume eröffneten, die er durch seine eigene Fantasie zu füllen vermochte.

In den Jahren bis zu seinem Tod 1955 entstanden sieben weitere Bühnenbilder aus seiner Hand. Unter seiner Anleitung schufen im Jahr 1949 einige seiner Studierenden Bühnenentwürfe zur „Franziskuslegende“ von Ullrich Klein-Ellersdorf.

Die Aufgabe des Bühnenbilds

Baumeister äußerte sich 1953 in „das neue forum 6“:

Beim Bühnenbild gilt zwar auch, einer Sache zu dienen, jedoch nicht auf illustrative Weise. Diese ist auf das unumgänglich Notwendige zurückgedrängt. Das aktive Bühnenbild ist „ergänzend“ nicht illustrativ. Entsprechend diesem Verfahren wird das Bühnenwerk mit allen seinen Mitteln (Wort, Geste, Kostüm, Bühnenbild, evtl. Musik) zwar erstlich in seine einzelnen Mittel oder Urelemente gespalten – es belässt reinlich diesen Elementen ihre direkte, elementare Wirkung und findet erst im letzten „Zusammen“ durch einen Ergänzungswillen die stärkste Synthese einer Kunstform.“

Nach Baumeister bestand die Aufgabe des Bühnenbildes darin, dass es nicht alles vollständig verdeutlicht oder erklärt. Das bedeutet, dass die räumlichen und architektonischen, die farbigen und beleuchtungstechnischen Mittel sowie die beweglichen Bühnenteile sich gegenseitig genügend Entwicklungsraum lassen müssen und gleichzeitig abstrahierend wirken sollten.

Baumeisters Formensprache auf der Bühne veränderte sich – genau wie auch in seiner Malerei. Doch seiner Vorstellung, dass das Bühnenbild Teil des gesamten Bühnenerlebnisses sein sollte, blieb er bis zuletzt treu.

Übersicht über Baumeisters Entwürfe für die Bühne

In dieser Übersicht sind alle Entwürfe Willi Baumeisters für Theater, Ballett und Oper zusammengestellt. Auf einer separaten Seite finden Sie einen ausführlicheren Beitrag über Baumeisters Vorstellung von einem modernen Verhältnis von Bühnenbild und Inszenierung.

1919 Stuttgart

Georg Kaiser, „Gas“ (Sprechtheater)

1920 Stuttgart

Ernst Toller, „Die Wandlung“ (Sprechtheater)

1920 Stuttgart

Herbert Kranz, „Freiheit“ (Sprechtheater)

1921 Stuttgart

William Shakespeare, „Macbeth“ (Sprechtheater)

zwischen 1921 und 1926 Stuttgart

Johann Wolfgang Goethe, „Faust“ (1. Teil) (Sprechtheater)

1926 Stuttgart

Georg Friedrich Händel, „Ariodante“ (Oper)

1927 Stuttgart

Hans Gustav Elsas, „Das Klagelied“ (Sprechtheater)

1931 Frankfurt a.M.

Darius Milhaud, „Theseus“ (Kurzoper)

vor 1933 Frankfurt a.M.

Carlo Goldoni, „Harlekin, Diener zweier Herren“ (Sprechtheater)

um 1947 Stuttgart

Calderòn de la Barca, „Dame Kobold“, (Sprechtheater), Theater der Jugend, Rotebühlstraße

1947 Stuttgart

Manuel de Falla, „Liebeszauber“ (Ballett)

1948 Stuttgart

Paul J. Müller, „Einmal Hölle und zurück“ (Ballett)

1949 Wandertheater

Ullrich Klein-Ellersdorf, „Eine Franziskuslegende“ (Sprechtheater), Bühnenbild durch Studierende bei Willi Baumeister

1949 Essen

Egon Vietta, „Monte Cassino“ (Mysterienspiel)

1950 Stuttgart

Otto-Erich Schilling, „In scribo satanis“ (Ballett)

1952 Darmstadt

Jean Giraudoux, „Judith“ (Sprechtheater)

1952 Wuppertal

Egon Vietta, „Die drei Masken“ (Sprechtheater)

1953 Darmstadt

Max Komerell, „Kasperlespiele für grosse Leute“ (Sprechtheater)