Im Verhältnis zu seinen Gemälden und Zeichnungen nimmt Willi Baumeisters druckgrafisches Oeuvre in seinem Gesamtwerk nur einen bescheidenen Raum ein. Gleichwohl ist die künstlerische Bedeutung der rund 150 Lithografien, etwa 70 Serigrafien, 9 Radierungen sowie einiger weniger Holz- und Linolschnitte unbestritten. Viele Themen und Phasen seiner künstlerischen Entwicklung finden sich auf diesen Blättern wieder, worauf auch das große Interesse unter Sammlern begründet ist.

Vollwertig und eigenständig

Manche Erfindung brachte Baumeister in seinen druckgrafischen Arbeiten zu ebenso großer Vollendung wie in den Gemälden. Wie bei den Zeichnungen gilt daher auch in diesen Fällen, dass die lithografierten, radierten oder im Siebdruckverfahren hergestellten Originalgrafiken von Willi Baumeister als vollwertige und eigenständige Kunstwerke angesehen wurden.

Der besondere Charakter der Druckgrafik kommt vor allem dort zum Ausdruck, wo er die Themen- und Formenwelt der Gemälde in den Serigrafien und Lithografien variierte und paraphrasierte und dabei zu selbstständigen Ergebnissen kam.

Kunst für alle

Abgesehen vom künstlerischen Anspruch verfolgte Willi Baumeister mit den Auflagen auch das Ziel, seine Kunst einem breiteren Kreis von Interessierten, denen nur geringere Mittel zur Verfügung standen, zugänglich zu machen. Hier befand er sich in einer 500 Jahre alten Tradition, die ihren hohen Stellenwert bis heute bewahrt hat.

Nicht alle Arbeiten wurden jedoch in einer kompletten Auflage zwischen 50 und 100 Exemplaren editiert. Manche existieren nur als Probedrucke, von anderen gibt es nur wenige Abzüge.

Lithografie

Zwischen 1919 und 1943 war die Lithografie (gemeinsam mit dem verwandten Offsetdruck) das einzige von Willi Baumeister benutzte originalgrafische Druckverfahren. Insgesamt schuf er bis 1955 rund 150 Blätter, die zusätzlich zu den Gemälden wichtige Akzente der jeweiligen Werkphase setzen.

Da er zumindest in den Anfangsjahren einem von Zufälligkeiten bestimmten Charakter seiner Arbeiten nur wenig abgewinnen konnte, verzichtete er weitgehend auf die Techniken des Holz- und Linolschnitts sowie der Radierung.

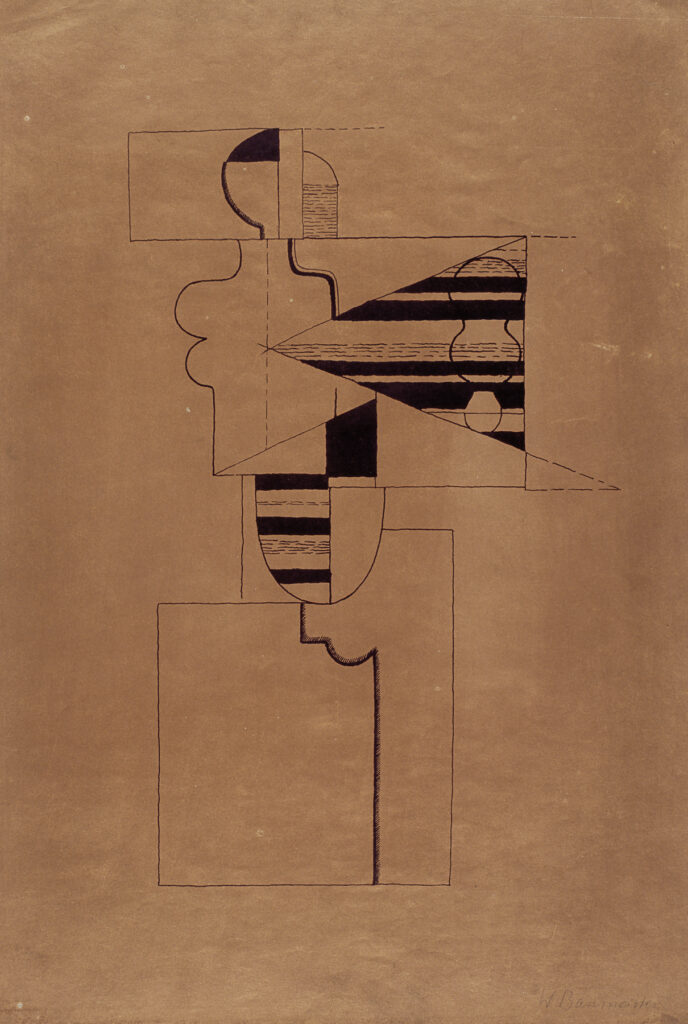

Klar und gefestigt: die frühen Arbeiten

Mit knappsten bildnerischen Mitteln versah er die frühesten lithografischen Blätter von 1919 bis 1922 (z.B. Figur, 1920 – Apoll, 1922). Strich und Schraffur ausschließlich in Schwarz auf getöntem Papier waren ihm die angemessene Ausdrucksform für die angestrebte Abstraktion der menschlichen Figur und die Strukturierung der Bildfläche.

Die charakteristische Materialität, die ihn in den Mauerbildern jener Jahre beschäftigte, übersetzte er in den Lithografien durch Schraffuren, gepunktete und geschwärzte Flächen, durch dünnen und verstärkten Kontur. Im Ergebnis entstanden – mehr noch als in den Zeichnungen – klare, formal äußerst gefestigte Kompositionen.

Die früheste erhaltene Farblithografie „Figur und Kreissegment“ stammt aus dem Jahr 1925 und blieb bis 1936 zugleich die Ausnahme.

Fließendere Formen und stärkere Abstraktion

Aus der Frankfurter Zeit zwischen 1928 und 1933 sind nur sehr wenige Lithografien erhalten (z.B. Sportler in Ruhestellung, 1928).

Von den Zeichnungen weiß man, dass Baumeister zahlreiche Sportler-Darstellungen vernichtete, weil sie ihm später zu naturalistisch erschienen. Ähnliches darf man auch hier vermuten, wobei es wohl vor allem Zeitmangel war, der ihn vom Lithografieren abhielt. Verstärkt wandte er sich dieser Technik daher erst wieder um 1934 zu, nachdem er das Lehramt verloren hatte.

Im Unterschied zu den geometrisierten Figuren der Zwanziger Jahre interessierte ihn nun die Bewegung, ohne die äußerste Reduktion der Zeichnung aufzugeben. Nur der verstärkte Einsatz von abgestuften Tonwerten und ein noch deutlicherer Flächenbezug („Tennisspieler“, 1935 – „Maler“, 1935/36) sowie eine zuweilen an die Ungegenständlichkeit grenzende Zeichenhaftigkeit („Linienfigur“, 1937) charakterisieren die druckgrafischen Arbeiten zwischen 1934 und 1937.

Den Abschluss dieser Phase bilden einige Linienfiguren sowie Kompositionen, die Baumeister als Formlinge bezeichnete und denen die Verwandtschaft mit den Ideogrammen in den Gemälden anzusehen ist.

Malverbot

In den Jahren nach der Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“, in der auch Bilder von Baumeister gezeigt wurden, und nachdem gegen ihn 1941 ein Mal- und Ausstellungsverbot verhängt worden war, entstanden keine weiteren Lithografien. Neben dem Materialmangel hätte eine Verbreitung von Grafiken auch eine zusätzlich Gefährdung bedeutet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

1946 brachte Baumeister die Mappe „Salome“ und der „Prophet“ mit 12 Lithografien heraus, in denen er einige der 1943 gezeichneten biblischen Illustrationsfolgen publizierte. Motivisch hielt er sich zwar an die Entwürfe der Kriegsjahre, formal arbeitete er die Kompositionen und Figurationen jedoch noch klarer heraus, was im Hinblick auf eine Verbreitung der Mappen auch verständlich und sinnvoll war.

In zwei weiteren Mappen nahm er 1946 und 1947 ebenfalls Motive aus den Zeichnungen der zurückliegenden Jahre auf, darunter Szenen aus Afrika, Figurenmauern und andere abstrakte, größtenteils figürliche Darstellungen.

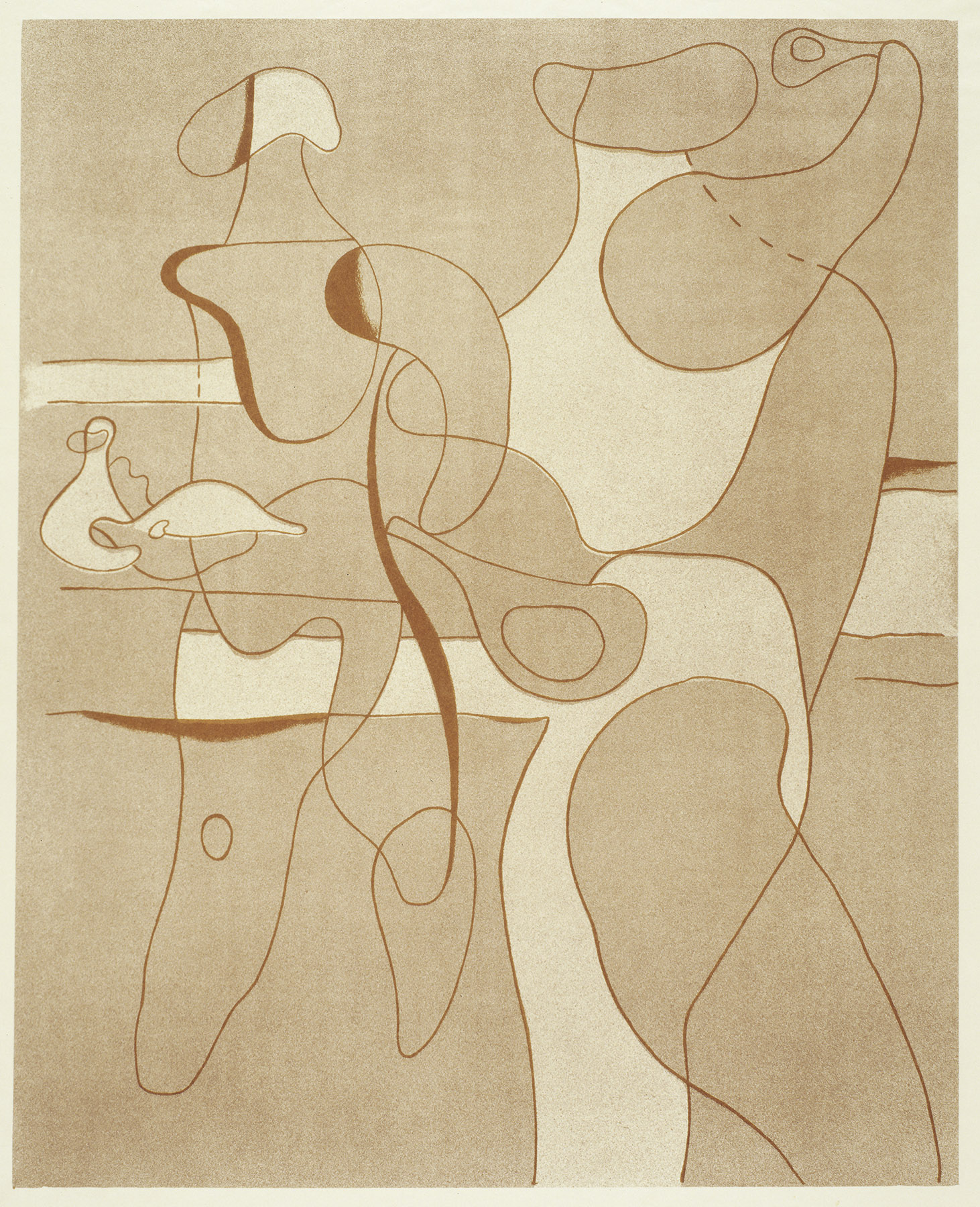

In manchen Blättern tauchten nun auch wieder die Grundfarben sowie Grün in Form aquarellierter Farbinseln auf, wie sie zeitgleich in vielen Gemälden und Serigrafien zu finden sind (z.B. „Urzeitgestalten“, 1947). Doch auch ohne Farbeinsatz gelangen ihm durch Verwischungen, Kreidestrukturen und Durchreibe-Technik in den Tonwerten sehr nuancierte Arbeiten.

Der Umgang mit Oberfläche und Farbe

In den letzten Jahren wandte sich Baumeister stärker der Serigrafie zu, die es ihm in viel weiterem Umfang ermöglichte, farbige Originalgrafiken herauszugeben. Im Gegenzug verzichtete er in der Lithografie mit wenigen Ausnahmen auf intensivere Farbigkeit und arbeitete nun verstärkt mit hellen Tonplatten und gekörntem Lithografie-Stein, um die Kontraste abzumildern.

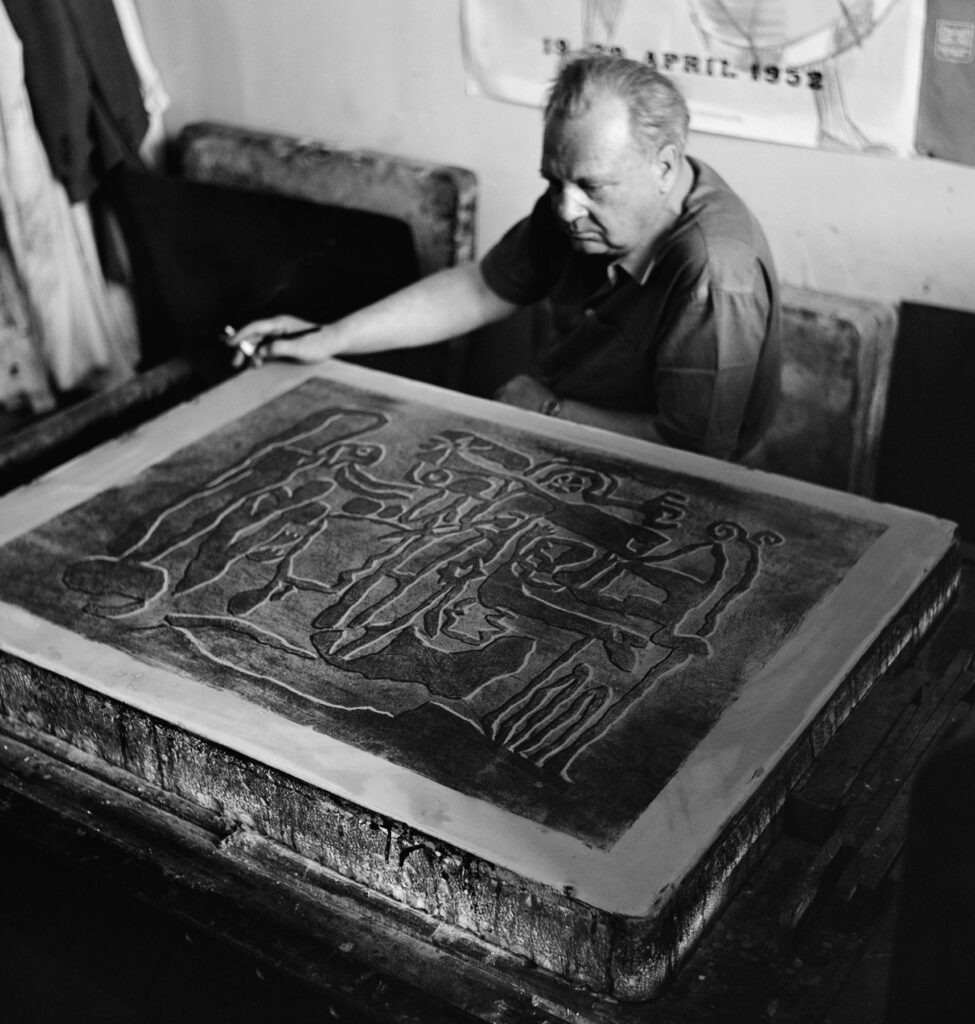

Die Blätter „Kreuzigung“ (1952) und „Safer“ (1953) entsprachen der Intention des Künstlers am ehesten. Mit den genannten Mitteln konnte er die in jener Zeit bevorzugten Reliefstrukturen auch in den Lithografien erzeugen. Nun war es ihm sogar möglich, die Verwendung von Sand in seinen Gemälden in die Sprache der Druckgrafik zu übersetzen.

Bei der monumentalen „Kreuzigung“ handelt es sich um einen Höhepunkt in Baumeisters Lithografien. Es ist seine größte Druckgrafik überhaupt und von großer Suggestionskraft. Hierin steht das Blatt einem entsprechenden Gemälde aus demselben Jahr in nichts nach.

Lust am Experiment

In den letzten Lithografien zu den Themen „Aru“ und „Han‑i“, die Baumeister nur noch ausnahmsweise bis zur Auflage brachte, experimentierte er unter anderem mit ausgeschnittenen Schablonen. Auch dies zeigt einmal mehr, dass er ständig neue Wege suchte, um seine künstlerischen Intentionen umzusetzen. Mit den beiden Stuttgarter Druckern Erich Mönch und Luitpold Domberger hatte er darin auch zwei kongeniale Partner gefunden.

Radierung

Die Radierung wie auch weitere Ätz- und Ritztechniken spielen im druckgrafischen Werk Willi Baumeisters keine nennenswerte Rolle. Es sind lediglich neun Arbeiten bekannt – je drei aus den Jahren 1943, 1947 und 1952.

Die älteren (z.B. „Dialog OMBU“ und „Relieffiguren im Dialog“, beide 1947) stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Illustrationsfolgen, an denen Baumeister in den letzten Kriegsjahren und wenig später arbeitete und die in umfangreichen Zeichnungen und Lithografien erhalten sind.

Bei den jüngeren Blättern handelt es sich um Versuche, Linienfigurationen, Flächenkompositionen und tonige Strukturen in die Sprache der Radierung zu übertragen. Offenbar hat ihn das Ergebnis nicht zufriedengestellt (z.B. „Montaru“, 1952).

In allen Fällen handelt es sich zweifellos um Versuche – Experimente – des Künstlers, die er nicht weiter verfolgte. Man darf wohl davon ausgehen, dass ihn der individuelle Duktus des Strichs störte, vor allem aber, dass die Effekte, die er in den anderen originalgrafischen Techniken sowie in der Malerei erzeugen konnte, mit der Radierung nicht befriedigend zu erzielen waren. Aus diesem Grund wurden von den existierenden Arbeiten auch jeweils nur wenige Exemplare gedruckt.

Die Aquatinta-Technik hätte ihm wohl bessere künstlerische Möglichkeiten geboten, doch stand ihm vermutlich keine geeignete Tiefdruckwerkstatt zur Verfügung. Insbesondere die Serigrafie, die Baumeister um 1950 für sich entdeckte, schien ihm in jeglicher Hinsicht wesentlich besser geeignet.

Serigrafie

Die Technik des Seidensiebdrucks wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland bekannt durch Ausstellungen der Amerika-Häuser, die 1945/46 mit dem Ziel gegründet worden waren, den Austausch zwischen Deutschen und Amerikanern und das gegenseitige Interesse für die jeweilige Kultur zu fördern. Willi Baumeister sah eine solche Ausstellung erstmals 1948 und erkannte, dass sich manche seiner künstlerischen Absichten mit Hilfe des Siebdrucks optimal verwirklichen ließen, insbesondere der intensive Einsatz von Farbe und der Druck ohne manuelle Spuren. Auch konnten mehrere Farben – sogar Weiß und Schwarz – deckend übereinander gedruckt werden.

Zusätzlich zu allen künstlerischen Aspekten war dem Künstler bewusst, dass man durch den Kauf einer Serigrafie auch mit kleinerem Geldbeutel einen echten Baumeister erwerben konnte.

1952 schrieb Willi Baumeister in einem Artikel der „Neuen Zeitung“:

Das Grundsätzliche des Verfahrens ist, dass das gespannte Gewebe teilweise undurchlässig gemacht wird, während die durchlässigen Stellen die Farbe auf das Papier lassen. Die partielle Abdeckung kann durch Leim oder aufgeklebtes Papier erfolgen.“

Interessanterweise arbeitete Baumeister in seinen Lithografien dieser Zeit ebenfalls mit Schablonen. Seine Lust am Experimentieren ist über alle Medien und Techniken hinweg zu beobachten.

Kunst statt Reproduktion

Baumeister wies im selben Beitrag auch von Beginn an darauf hin, dass es sich bei der Serigrafie um eine künstlerische Technik handelt, nicht um ein Massenverfahren:

Im künstlerischen Sinn entsprechen Sieb-Drucke den originalgraphischen Verfahren (Litho und Radierung), bei denen der Künstler das Negativ herstellt. Da es sich bei uns bis jetzt um Handdrucke handelt, sind die Auflagen für Plakate auf etwa zweitausend beschränkt.“

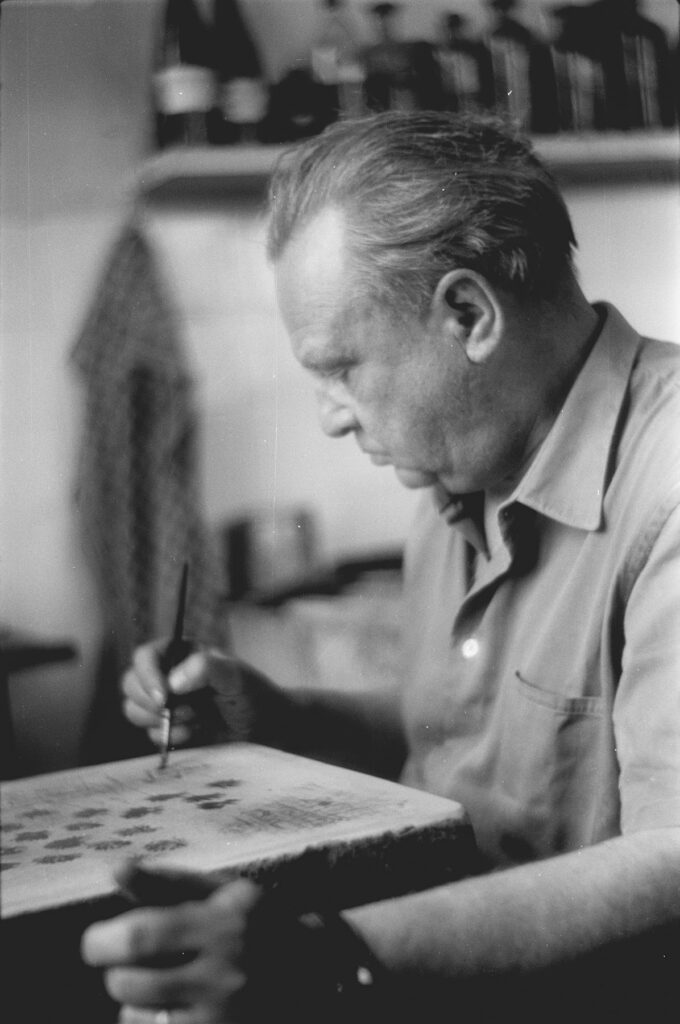

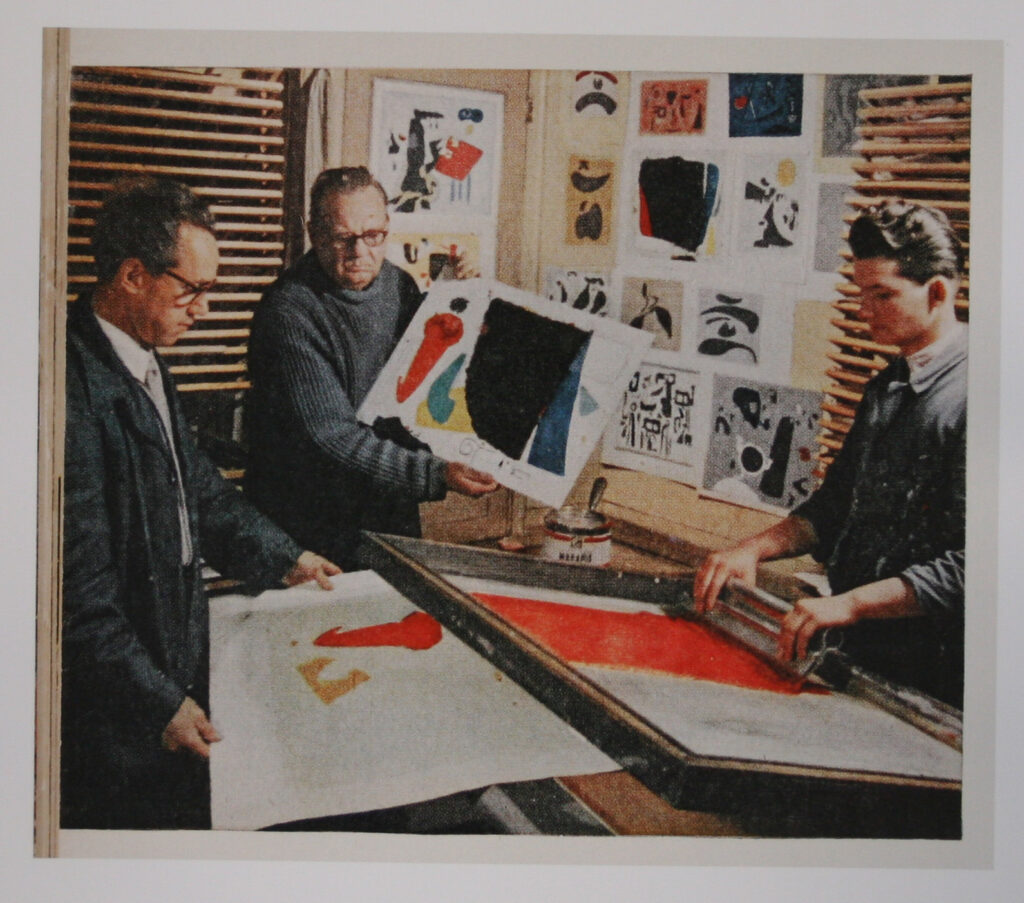

Willi Baumeister nutzte das neue Medium ausschließlich manuell und brachte Zeichnung und Farben selbst auf den Träger. Konzentrierte Handarbeit war nötig, wenn er – sofern sie sich nicht überdeckten – mehrere Farben gleichzeitig auf das Sieb aufbrachte.

In mehrfacher Hinsicht handelt es sich bei den Serigrafien Baumeisters also um Originalgrafik im engeren Sinne, denn der Künstler bearbeitete den Druckträger selbst, überwachte die streng limitierte Auflage und signierte und nummerierte schließlich die für den Handel bestimmten Blätter.

Künstler und Handwerker

Darüber hinaus war eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Drucker erforderlich. Diesen fand Baumeister 1950 in Luitpold (Poldi) Domberger, der seine Werkstatt zufälliger Weise in derselben Ruine eingerichtet hatte, in der sich auch Baumeisters Atelier befand. Bereits 1952 stellten sie die Früchte ihrer gemeinsamen Arbeit in der New Yorker Hacker Gallery aus.

Das Handwerkliche besaß – das weiß man seit der Entstehung der ersten Mauerbilder und der frühesten typografische Arbeiten – für Willi Baumeister stets einen hohen Stellenwert. In seinem Buch „Das Unbekannte in der Kunst“ schrieb er 1947, es stehe das Elementar-Handwerkliche infolge der neuen Wertung von Linie und Fläche wie eine Neugeburt innerhalb der ‚hohen‘ Kunst.

Wichtiges Medium in Baumeisters Schaffen

In Baumeisters Werk nahm die Zahl der Serigrafien seit den ersten acht Blättern im Jahr 1950 kontinuierlich zu. Bis zu seinem Tod im August waren es 18 allein im Jahr 1955. Zugleich überstieg ihre Zahl insgesamt die der Lithografien deutlich. Dies zeigt, dass Baumeisters Intentionen unter den Druckverfahren am ehesten mit dem Siebdruck umzusetzen waren.

Inhaltlich kann man – ähnlich wie bei den übrigen Grafiken und Zeichnungen – feststellen, dass er üblicherweise die Motive seiner Gemälde variierte und deren Gehalt in die Sprache der Serigrafie übersetzte. Nur in den letzten Arbeiten griff er auf Zeichnungen der Illustrationsfolgen von 1943 zurück.

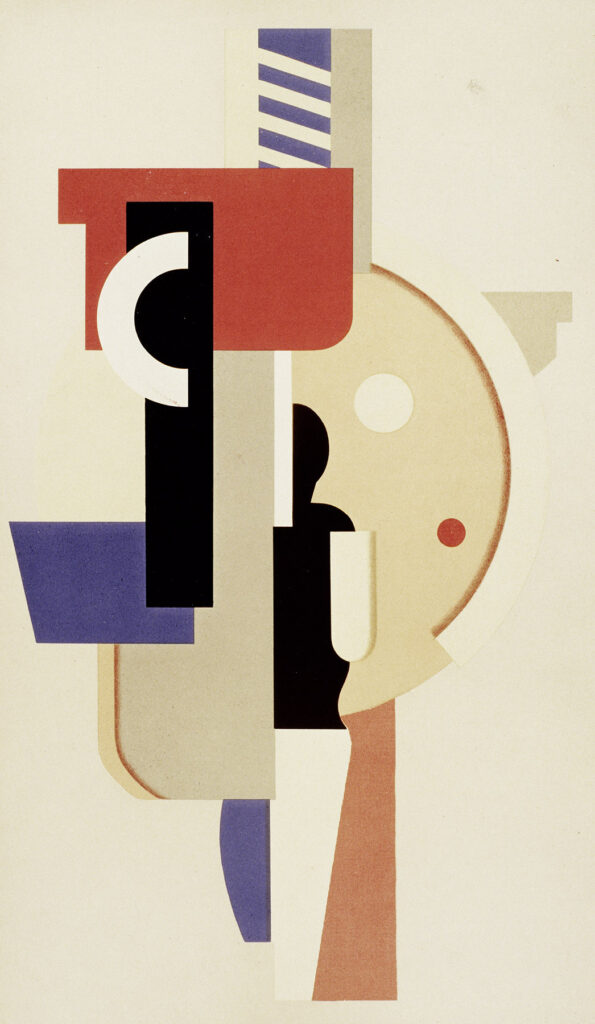

Übersetzungen früherer Gemälde

Zu den wichtigsten künstlerischen Ergebnissen der 1950er Jahre in Baumeisters Oeuvre gehören die Übertragungen zeitlich zum Teil weit zurückliegender Entwürfe in den Gemälden.

Die Serigrafie gab ihm die Möglichkeit, wichtige Bild-Erfindungen nochmals festzuhalten, zu verbreiten und ein Stück weit zu optimieren, wobei letzteres nicht für den Entwurf selbst, sondern insbesondere für die Farb- und Tonwirkungen und die Klarheit der Komposition galt.

Zu den besten Beispielen gehören Afrika-Blätter (1950, Gemälde 1942), „Läufer“ (1952, Gemälde 1934), „Tänzerin“ (1953, Gemälde 1934), „Taucher/Springer“ (1954, Gemälde 1934), „Ideogramm“ (1954, Gemälde 1937), „Schach“ (1954, Gemälde 1925!) sowie mehrere Blätter mit Motiven aus den Gilgamesch-Folgen (1955, Zeichnungen 1943). Neben den Neu-Aufnahmen früherer Motive beschäftigte sich Baumeister in den Serigrafien mehrfach mit Motiven aus aktuellen Gemälden, wie etwa „Phantom“, „Faust“, „Nocturn“, „Montaru“ oder „Mo“ sowie mehreren Arbeiten unter dem Titel „Aru“.

Der Erfolg der künstlerischen Serigrafie als anerkanntes originalgrafisches Verfahren wurde nicht zuletzt durch Willi Baumeister angestoßen. Sein Postulat von 1952 ist in Erfüllung gegangen:

Die Weiterentwicklung ist nicht ausgeschlossen, und es wäre wichtig, dass Maler und Graphiker sich unseren Verfahren anschliessen.“