Willi Baumeisters zeichnerisches Werk von rund 2.300 bekannten Blättern ist ebenso umfangreich wie das malerische Oeuvre. Dabei sind aus der Frühzeit nur noch wenige Zeichnungen erhalten, da er später viele Arbeiten selbst vernichtet hat.

Im Unterschied zu vielen anderen Künstlern sind die erhaltenen Zeichnungen bei Baumeister nur selten als konkrete Vorstufe zu einem Gemälde zu verstehen. Dessen Entwurf fand in der Regel auf der Leinwand oder dem Karton selbst statt. Vorentwürfe hätten auch Baumeisters Vorstellung von einem kontinuierlichen Schöpfungsprozess während der Arbeit widersprochen. Manche Zeichnungen hingegen sind oftmals als Erinnerungs- oder Demonstrationsskizze eines abgeschlossenen Malvorgangs zu verstehen. Auf jeden Fall sind die meisten Zeichnungen Baumeisters – wie er es selbst 1942 formulierte – ganz an die Stelle eines abgeschlossenen Bildes zu setzen.

Unter den Techniken überwiegt die Zeichnung mit Kohle, Kreide oder Bleistift, seltener sind Pastellfarben, Farbstifte oder die Gouache. Entsprechend ist die Zahl der monochromen Arbeiten deutlich größer als die der farbigen – insbesondere in den Jahren bis 1945. Dabei darf der bewusste Einsatz von getönten Papieren hierbei nicht außer Acht gelassen werden.

Die künstlerische Entwicklung Baumeisters als Maler, die häufig auch mit Änderungen in der Verwendung der Malmittel einherging, lässt sich in der Regel auch im zeichnerischen Werk beobachten. Interessant ist, dass er dabei zuweilen übersetzen musste, wie beispielsweise bei den Reliefstrukturen und der Materialität der Mauerbilder (1919–24), die er auf die Zeichnung zum Teil als Collage übertrug.

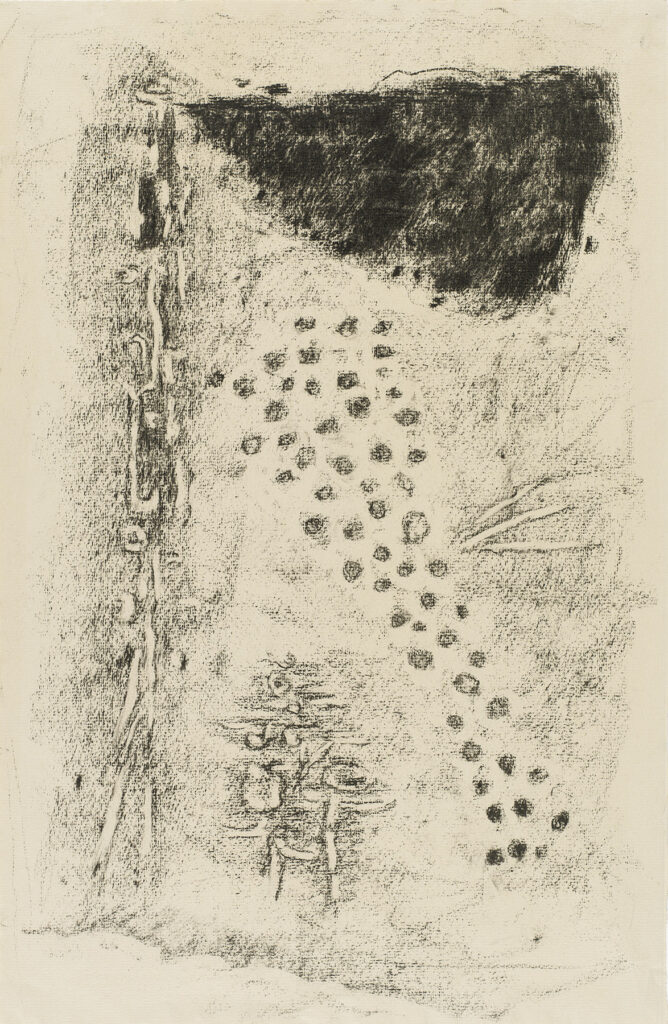

Später boten ihm Frottagen und andere Durchreibe-Techniken sowie Verwischungen die Möglichkeit, Farbwerte der Gemälde auf die Grafik zu übertragen.

Malen und Zeichnen hatte für Baumeister einen vergleichbaren Stellenwert in der künstlerischen Arbeit. Einmal bezeichnete er seine Zeichnungen als seinen größten Schatz. Dennoch gab es Phasen, in denen er sich der Zeichnung und der Druckgrafik stärker zuwandte: während der Professur in Frankfurt sowie während der letzten Kriegsjahre vor 1945. Im ersten Fall war für die Arbeit an der Staffelei weniger Zeit als zuvor, im zweiten Fall wurde Baumeister durch den Mangel an Leinwand und Ölfarben zum Ausweichen auf andere Techniken gezwungen.

Wege zur Form

Am Beginn der künstlerischen Entwicklung Willi Baumeisters zwischen 1911 und 1914 standen zahlreiche Studien von „Figuren in der Landschaft“, die vor allem seine Beschäftigung mit Cézanne verdeutlichen. Das räumliche Element, das in dieser Zeit noch vorhanden war, verschwand ab 1918 weitgehend.

Die Zeichnungen in den Jahren zwischen 1919 und etwa 1926 zeigen dieselben Prinzipien wie die Mauerbilder und die anschließenden Maschinenbilder: geometrische Kompositionen mit dem fortwährenden Bemühen, das Motiv durch Linie und Fläche, nicht durch Körperhaftigkeit zu bestimmen. Einige wenige Versuche in Richtung Ungegenständlichkeit begleiteten die Figurenbilder. Arbeiten hingegen, die eine plastischere Annäherung an die menschliche Figur zeigten, vernichtete Baumeister später wieder so weit er konnte.

Von der Konstruktion zur Bewegung

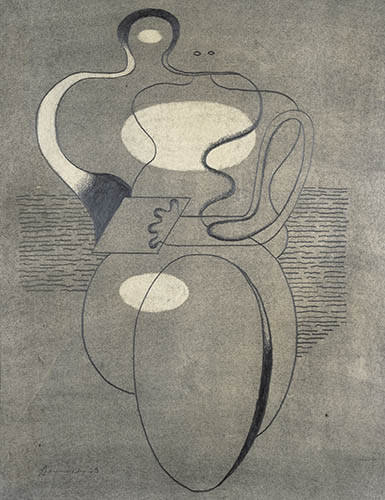

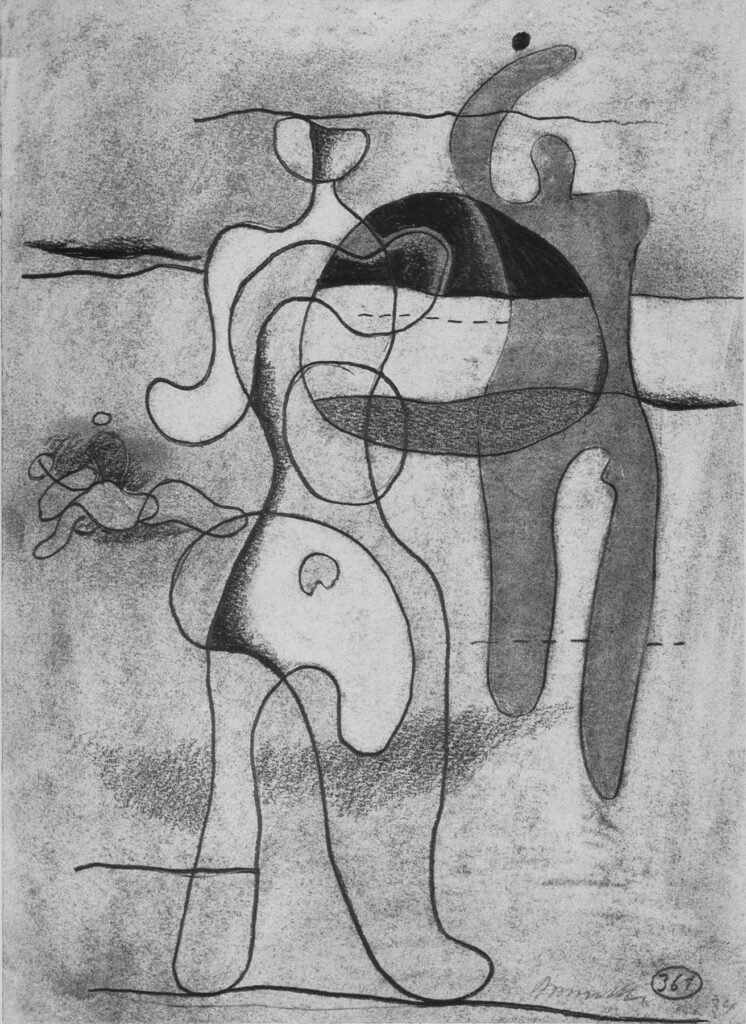

Analog zur Entwicklung in seiner Malerei überwand Baumeister seit 1926 allmählich die konstruktivistische Bewegungslosigkeit, in der seine Figuren bis dahin verharrt hatten. Dies wird künstlerisch wie thematisch gleichermaßen deutlich. Bis weit in die Dreißiger Jahre hinein bestimmten die Sportbilder seine Arbeiten. Als formale Entsprechung zur Bewegung der Handball- und Tennisspieler, Turner, Läufer und Springer wurden die Linien nun fließender und organischer, die Kompositionen bewegter und nuancierter in den Tonwerten.

Gleichzeitig blieb der Abstraktionsgrad hoch, was besonders anhand der Zeichnungen jener Jahre deutlich wird, in denen sich Baumeister auf das Nötigste beschränken konnte – bis hin zu neuerlichen Versuchen, die menschliche Figur fast völlig hinter die Strukturierung der Fläche zurückzudrängen. Die Entwicklung der bildnerischen Mittel zu einer lebhafteren Gestaltungsweise unterstützte er in seinen Zeichnungen nun häufig durch Verwischungen, Schraffuren und den Einsatz von Tonpapier.

Das „Unbekannte“ bahnt sich seinen Weg

Nach seiner brüsken Entlassung aus dem Dienst der Frankfurter Kunstschule 1933 änderten sich die Themen und Formen seiner Kunst allmählich. Allerdings zeigen einige Zeichnungen noch Jahre später die gestalterischen Grundsätze von früher. Gleichwohl trieb die erzwungene Zäsur seiner künstlerischen Aktivitäten die Produktion grafischer Arbeiten immer schneller voran, zumal ab 1941 kaum noch Ölfarben und Leinwand verfügbar waren. Das Mal- und Ausstellungsverbot von 1941 hatte hierzu einen zusätzlichen Anteil.

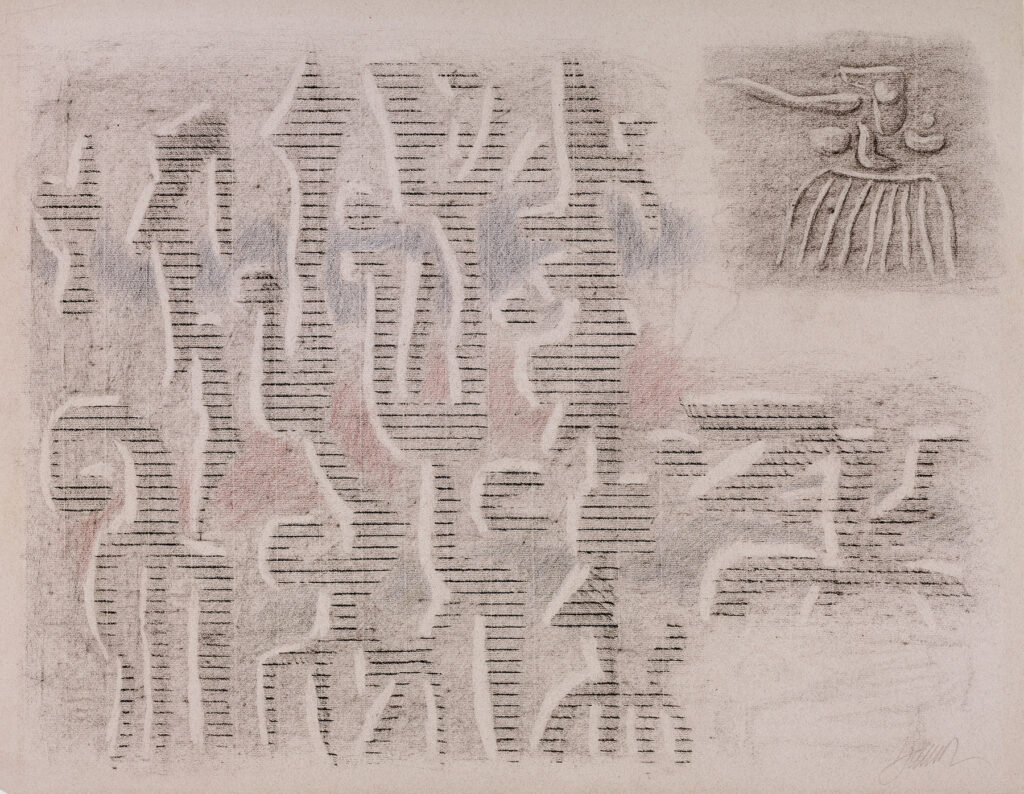

Wesentlich für die Entwicklung seiner Zeichnungen bis 1945 war die Beschäftigung Baumeisters mit archaischen Texten und mit der Archäologie, die ihn zunehmend fesselte und nicht zuletzt sein Manuskript über „Das Unbekannte in der Kunst“ voranbrachte (1947 veröffentlicht). Die Themenwelt der Arbeiten hat daher häufig Bezug zu Afrika, insbesondere aber zu Szenarien des Alten Testaments.

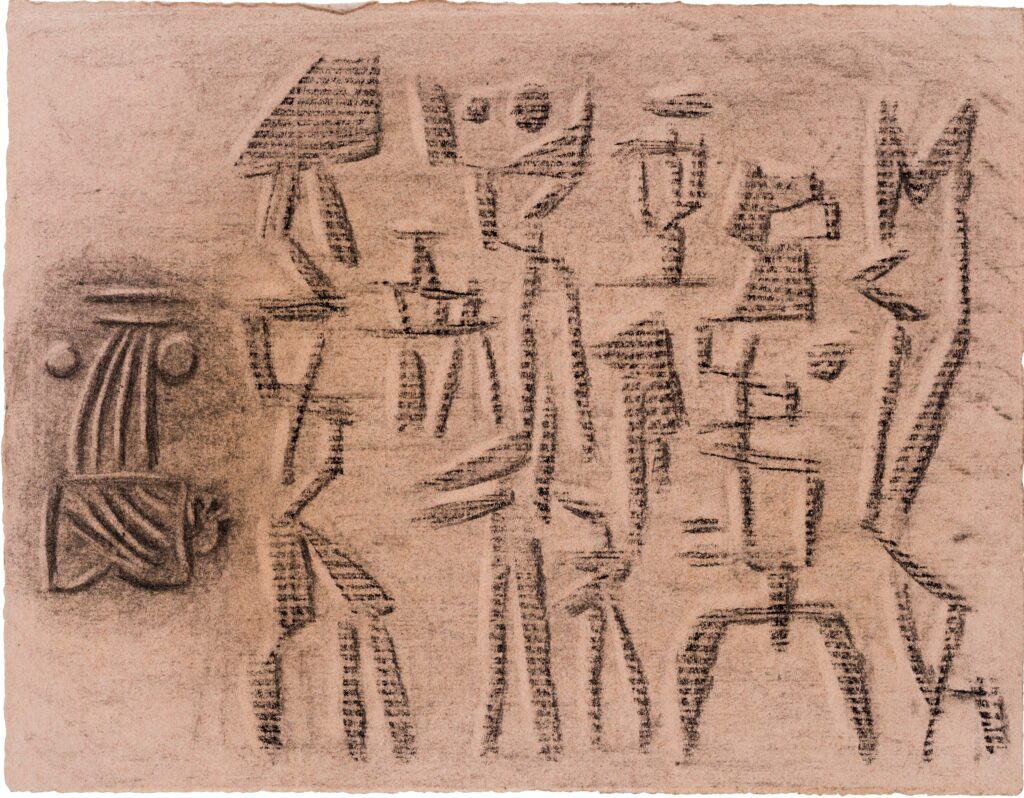

Dies spiegelt sich in umfangreichen Illustrations-Folgen wider, etwa zum Gilgamesch-Epos (1943) mit mehr als 200 Zeichnungen, dem Buch „Esther“ (1943, ca. 100 Blätter) oder „Saul“ (1943). Mit diesen reliefhaften, stark flächenbezogenen und größtenteils von der Linie bestimmten Figurationen schloss Baumeister in formaler Hinsicht unmittelbar an die Arbeiten um 1930/35 an. Inhaltlich verweisen die tiefgründigen und bedrängenden Motive jedoch auf die besonderen Zeitumstände. Zu diesen Illustrationen gibt es in seiner Malerei wenig Entsprechung.

In allen Fällen ist der Flächenbezug das bestimmende Moment der Arbeiten. Die betonte Konturierung erzeugt einen reliefartigen Aufbau, während Verwischungen quasi-malerische Effekte erzeugen.

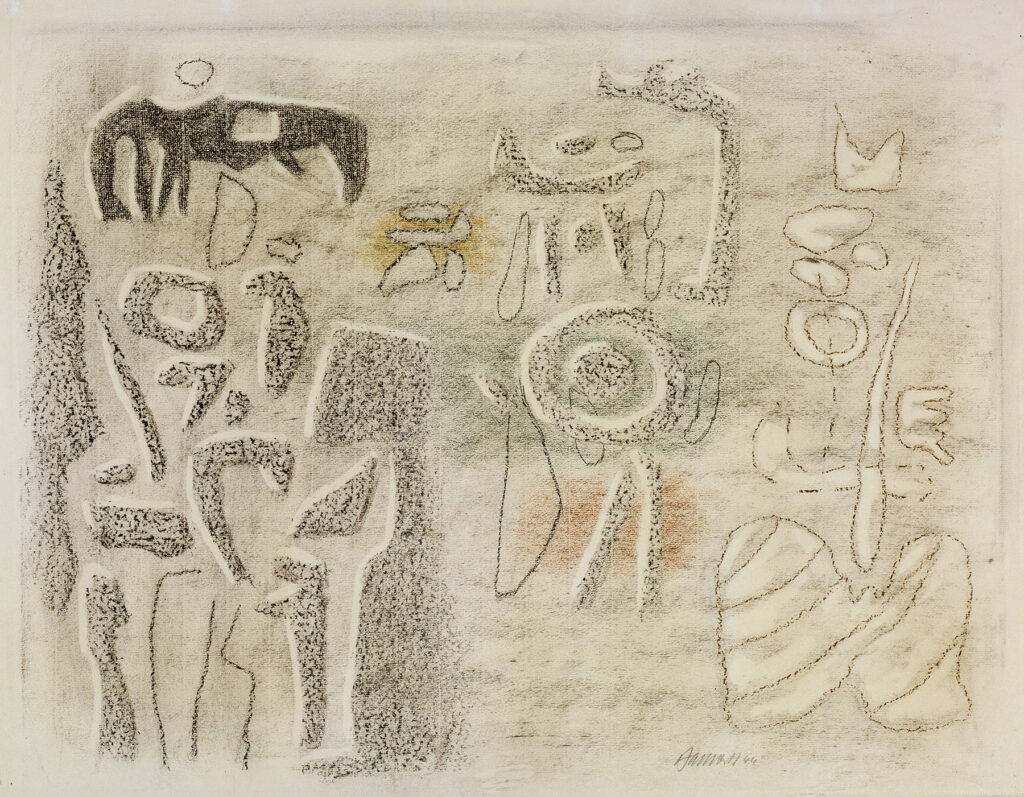

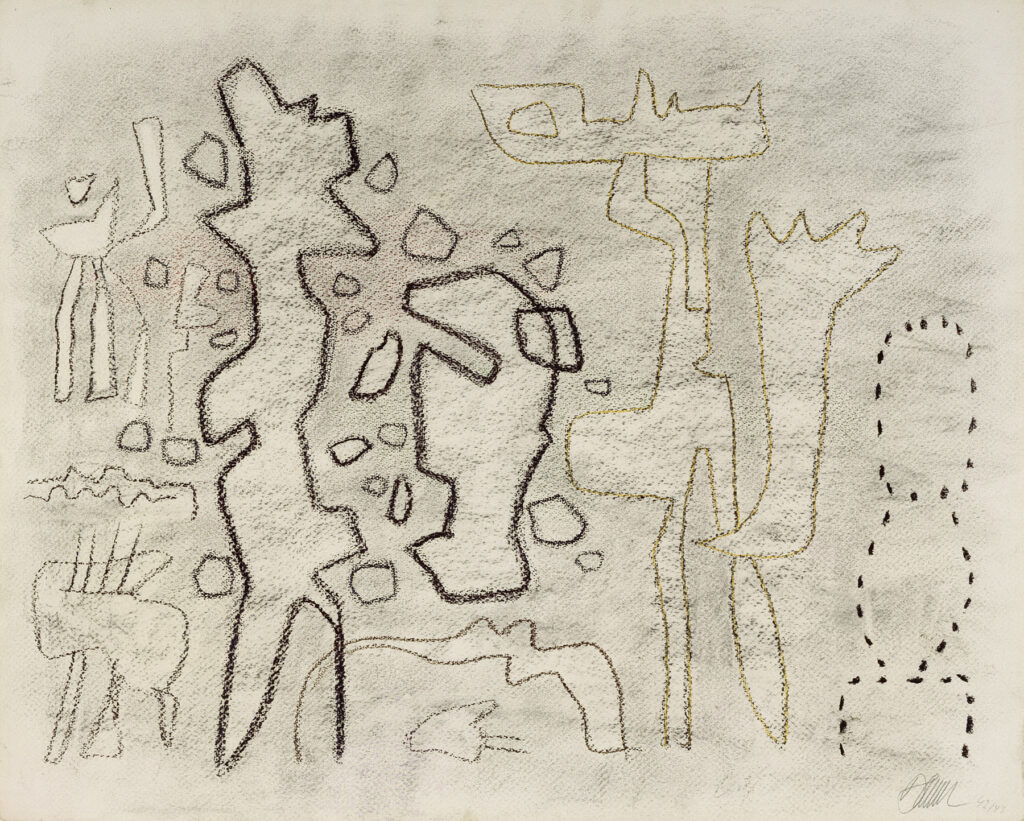

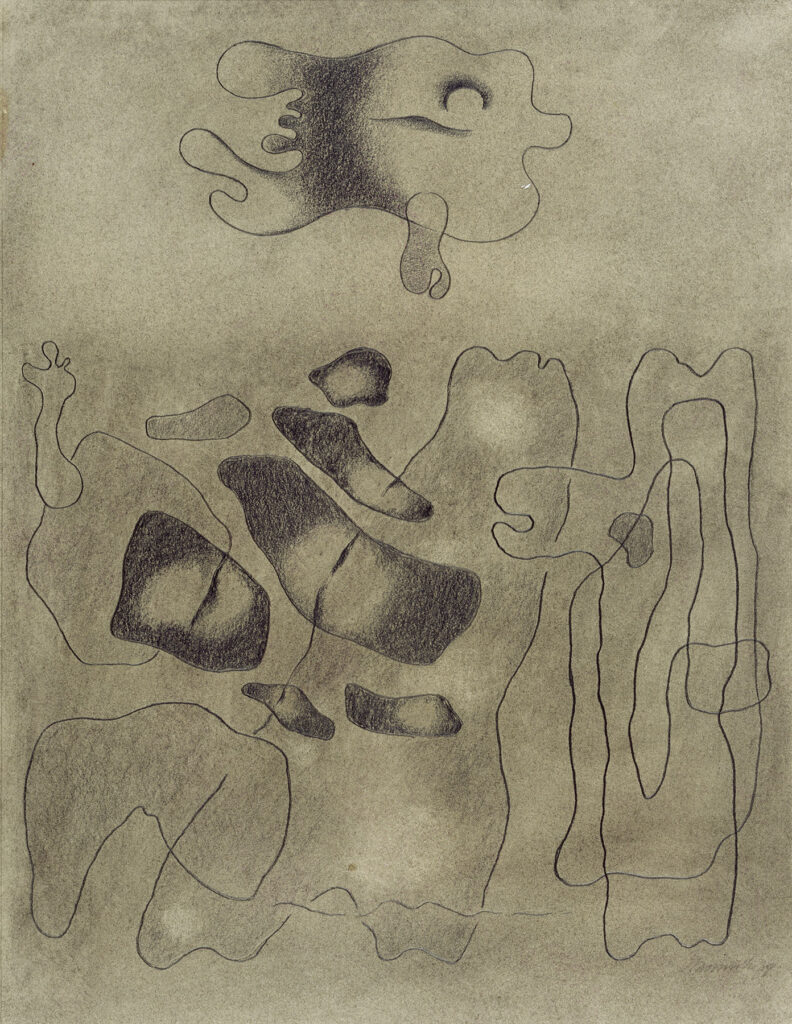

Anders verhält es sich beispielsweise bei den vielfigurigen Afrika-Bildern, die auch auf einigen Kohle-Zeichnungen um 1941 eine Entsprechung fanden. Des weiteren sind die Entstehung des Lebens und seine Metamorphosen, mit denen sich Baumeister ebenfalls dem Ursprünglichen näherte, zwischen 1938 und 1942 gleichfalls nicht nur in den Gemälden, sondern auch in zahlreichen Eidos-Zeichnungen präsent.

Im Wechselspiel mit der Malerei

Nach Kriegsende 1945 und mit der Übernahme einer Professur in Stuttgart im Jahr 1946 reduzierte sich das zeichnerische Oeuvre ab 1947 allmählich wieder.

Die beherrschenden Themen jener Jahre blieben dem Ansatz der Kriegsjahre jedoch in vielen Fällen verpflichtet: Urzeitgestalten und Riesen, Figurenmauern und Urformen sowie viele reliefartige Figurationen. In technischer Hinsicht blieb Baumeister den erprobten Prinzipien zunächst ebenfalls treu. Verwischungen, Durchreibungen, Tonpapier, starke Konturierungen, sparsamer Einsatz von Farben prägen die Arbeiten. Wie in seiner Malerei hellte sich die Palette aber zumindest stellenweise auf und es wurden manche Kompositionen leichter, wie die Zeichnungen mit Harfen und Sonnenfiguren und die Verwendung von Durchreibe-Techniken zeigen.

In den letzten Jahren wandte sich Willi Baumeister in der Malerei verstärkt der Farbe sowie dem größeren Format zu. Beide Entwicklungen sind auch in den Zeichnungen festzustellen.

In zahlreichen Montaru-Motiven (1954) mit kleineren Flächen in den Grundfarben, die sich um ein großes dunkles Zentrum gruppieren oder verschiedenen gelbtonigen Safer-Zeichnungen (1953) bemühte er sich darum, einen adäquaten Ausdruck auch in der Zeichenkunst zu finden. Dies gilt in besonderem Maß auch für die Serigrafie der Spätzeit.

Vom Zeichnen zum Zeichenhaften

Insgesamt tritt insbesondere in den Zeichnungen Baumeisters dessen Vorstellung eines Bildes als Zeichen deutlich und vor allem über die gesamte Schaffenszeit hinweg zu Tage. Das kalligrafische Moment, das die Zeichnung gegenüber der Malerei auszeichnet, war für Willi Baumeister ein wichtiger Schlüssel zur Kunst. Besonders in schwierigen Zeiten, in denen ihm kaum andere bildnerische Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung standen, trieb er die Analogie von Zeichnen und Zeichen in den biblischen Illustrationsfolgen zu einem Höhepunkt. Doch auch in den übrigen Phasen seines Wirkens bot ihm das Zeichnen stets die Möglichkeit, mithilfe der Konzentration der Mittel zu den Gesetzmäßigkeiten der Kunst und der Erscheinungen vorzudringen.