Hier werden fortlaufend all jene Maler, Grafiker und Bildhauer und Architekten kurz vorgestellt, mit denen Willi Baumeister befreundet war, mit denen er zusammenarbeitete, die ihn beeinflussten oder auf sonst eine Weise seinen Lebensweg als Künstler kreuzten.

A–G

Max Ackermann

Der Maler und Grafiker Max Ackermann (1887–1975) zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Abstraktion in Deutschland. Seit 1911 studierte er an der Akademie in Stuttgart, ab 1912 bei Adolf Hölzel, wo er Baumeister kennenlernte. 1945 nahm er Baumeisters Familie bis Kriegsende in sein Haus in Horn bei Radolfzell auf.

Link: Max Ackermann-Archiv

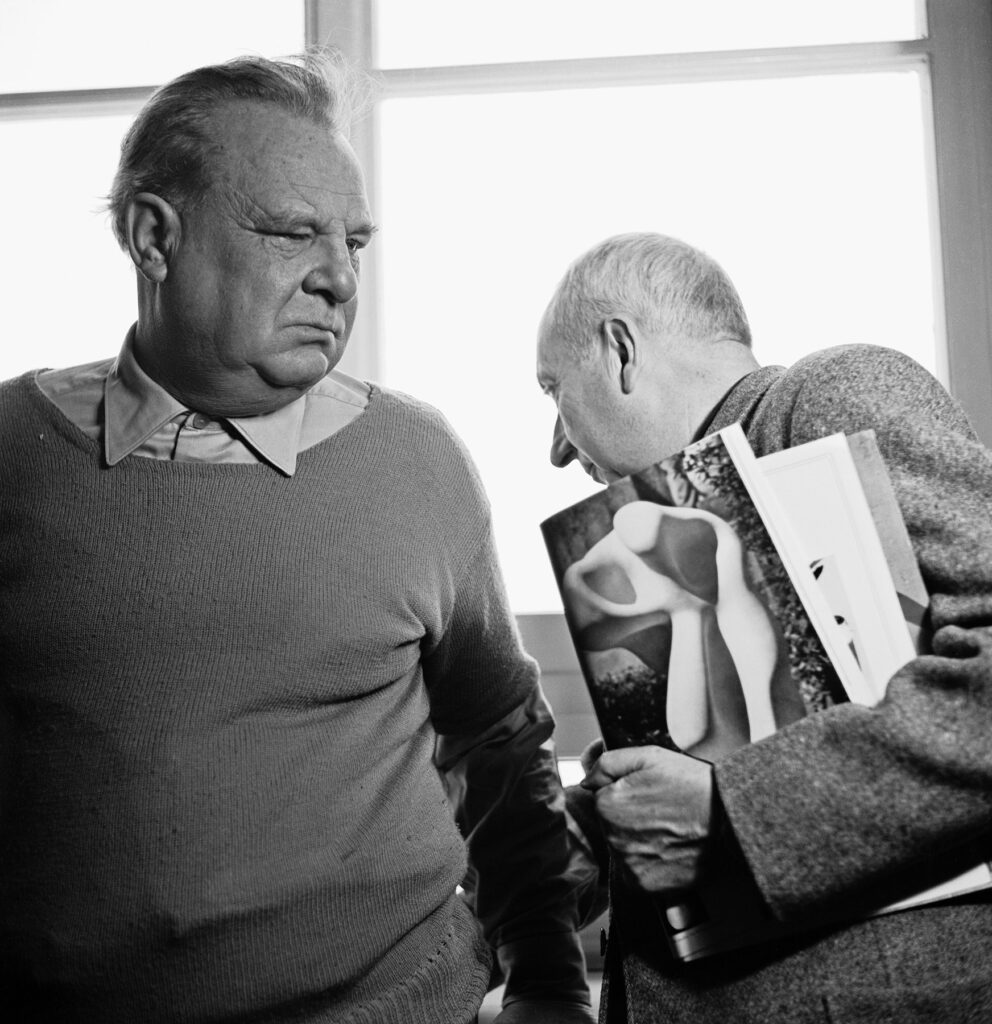

Hans Arp

Zu dem deutschen Maler, Bildhauer und Dichter Hans Arp (1887–1966) unterhielt Baumeister erste Kontakte über Kurt Schwitters. Die Freundschaft begann vielleicht schon in den Zwanziger Jahren in Paris. Belegt ist ein Zusammentreffen 1930 in Paris. 1938 besichtigt Arp die von Baumeister 1937/38 in der Kunsthalle Basel zum Schutz vor den Nationalsozialisten deponierten Kunstwerke. 1939 mit Wassily Kandinsky Besuch von Baumeisters Vernissage in der Galerie Jeanne Bucher in Paris. Zwischen 1948 und 1955 verschiedene gegenseitige Atelierbesuche und Austausch von Kunstwerken, die jeweils nach dem Tod einem Museum geschenkt wurden.

Links: Arp Museum Bahnhof Rolandseck | Arp-Biografie bei Wikipedia

Margarete/Margrit Baumeister

Ehefrau von Willi Baumeister – siehe unter Freund und Förderer I Margarete Oehm.

Ella Bergmann-Michel

Die deutsche Künstlerin Ella Bergmann-Michel (1895–1971) absolvierte ab 1915 ein Kunststudium in Weimar, wo sie an der Hochschule für bildende Kunst Robert Michel kennen lernte. Während der Eröffnung des Weimarer Bauhauses 1919 stellte Walter Gropius ihre Collagen aus. 1919 heiratete sie Robert Michel. 1920 zog das Ehepaar in den Taunus, wo sie eine Farbenmühle zu Ateliers umbauten. Es bildete sich ein Künstlerkreis um Willi Baumeister, László Moholy-Nagy, Jan Tschichold und Kurt Schwitters. Ab 1923 arbeitete Ella Bergmann-Michel mit konstruktivistischen Collagen und stellte gemeinsam mit Robert Michel mehrfach aus. 1925 Ausstellung in Wiesbaden mit El Lissitzky und Kurt Schwitters; 1927 Werkbund-Ausstellung in Stuttgart; 1928 Wanderausstellung der „Société Anonyme“ in den USA; 1929 „Abstrakte und Surrealistische Malerei und Plastik“, Frankfurt und Zürich. 1933 erhielt sie durch die Reichskulturkammer Ausstellungsverbot. Nach 1945 leitete sie den Frankfurter Filmclub und engagiert sich für den experimentellen Film.

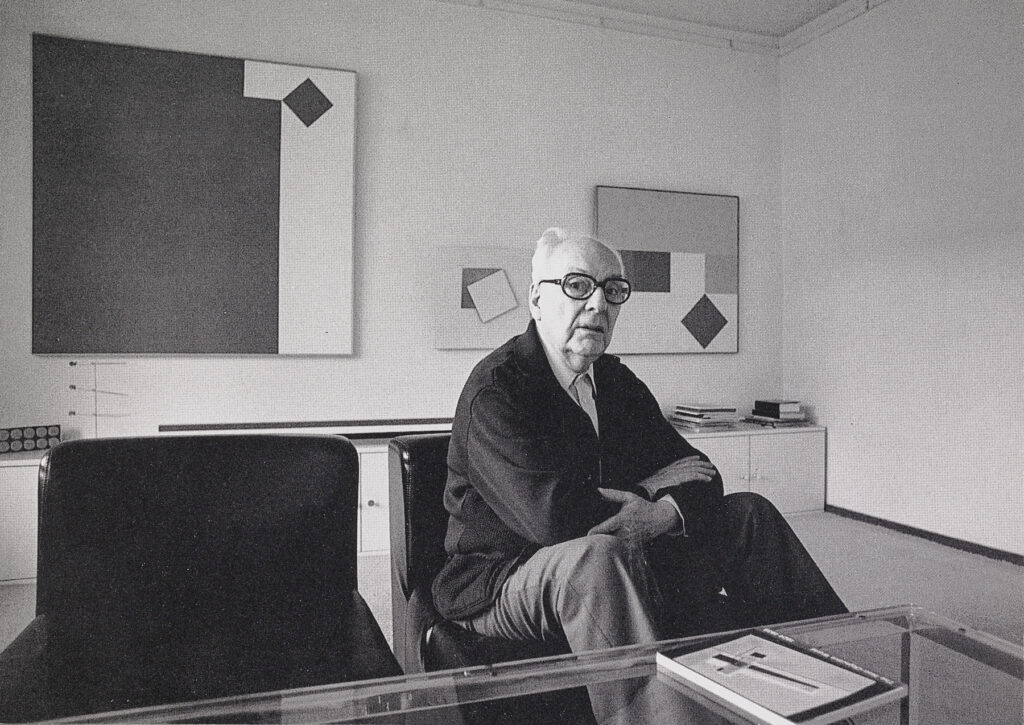

Max Bill

Der Schweizer Maler, Bildhauer, Architekt, Möbel- und Produktdesigner Max Bill (1908–1994) ist einer der wichtigsten Künstler der Konkreten Kunst. Er studierte 1927/28 in Dessau am Bauhaus und lehrte später an der Hochschule für Gestaltung in Ulm/Donau. Bill und Baumeister waren kollegial und freundschaftlich verbunden. Bei gegenseitigen Besuchen tauschten sie Arbeiten aus und entdeckten ihr beiderseitiges Interesse für Archäologie, insbesondere für Kykladen-Idole. Ende 1946 plante Bill in Zürich eine Ausstellung mit Baumeister und Oskar Schlemmer. Auf Veranlassung Baumeisters sandte Max Bill einige jener Bilder nach Mailand, die Baumeister 1937/38 zum Schutz vor den Nationalsozialisten in die Kunsthalle Basel gesandt hatte. Nach dem Kriegsende begann ein reger Briefwechsel, der gegenseitigen Rat und Hilfe in Bezug auf Ausstellungen und Veröffentlichungen umfasste.

Links: Max-Bill-Stiftungen | Bill-Biografie bei Wikipedia

Julius Bissier

Deutscher Maler (1893–1965). Zunächst unter dem Einfluss der Neuen Sachlichkeit und des Surrealismus, später Vertreter der ungegenständlichen Kunst. Seit 1929 Freundschaft mit Baumeister. Wie dieser war Bissier zeitweilig von fernöstlichen Einflüssen inspiriert.

Links: www.bissier.org | Bissier-Biografie bei Ketterer

Rolf Cavael

Der deutsche Maler, Zeichner und Grafiker Rolf Cavael (1898–1979) war ein wichtiger Vertreter der ungegenständlichen Malerei in Deutschland. Er studierte an der Frankfurter Städelschule und lehrte ab 1926 im Fach Angewandte Grafik an der dortigen Handelsschule. In dieser Zeit lernte er Baumeister kennen. 1949 war er – wie Baumeister – Mitbegründer der Gruppe „ZEN 49“.

Link: Cavael-Biografie bei Wikipedia

Le Corbusier

Eigentlich Charles Edouard Jeanneret (1887–1965) war französisch-schweizerischer Architekt, Architekturtheoretiker, Stadtplaner, Maler und Bildhauer. Er lebte seit 1917 in Paris, wo er 1921 durch eine deutsche Kunstzeitschrift auf Baumeister aufmerksam wurde. 1922 erschien in der von ihm und Amédée Ozenfant herausgegebenen Zeitschrift „L’Esprit Nouveau“ ein Artikel über Baumeister. Erste persönliche Begegnung mit Baumeister 1924 in Paris. 1927 kam es zu einer engeren Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Stuttgarter Weißenhofsiedlung, was zu einer lebenslangen Freundschaft und regem Austausch führte. Beide fassten Kunst als Teil des Alltags auf.

Links: Fondation Le Corbusier | Le Corbusier-Biografie bei Wikipedia

Robert Delaunay

Der französische Maler Robert Delaunay (1885–1941) gilt als Hauptvertreter des orphischen Kubismus. Seit 1909 arbeitete er im Kreis um Picasso und Braque, 1911 schloss er sich dem „Blauen Reiter“ an. 1932 gründet er in Paris gemeinsam mit seiner Frau Sonia und anderen die Künstlergruppe „Abstraction – Création“ der auch Baumeister angehörte.

Link: Delaunay-Biografie bei Wikipedia

Sonia Delaunay-Terk

Die russisch-französische Malerin Sonia Delaunay-Terk (1885 bis 1979) heiratete 1910 Robert Delaunay. Sie war eine der experimentellsten Künstlerinnen in Paris. 1932 war sie Mitbegründerin der Künstlergruppe „Abstraction – Création“, der auch Baumeister angehörte. Sie empfahl jungen Künstlerinnen aus ihrem Umkreis in Paris den Besuch der Klasse Baumeister in Frankfurt. Willi Baumeisters Frau Margarete erwarb und trug Kleidungsstücke, die von Sonia Delaunay entworfen worden waren.

Link: Delaunay-Terk-Biografie bei Wikipedia

Richard Döcker

Mit dem Stuttgarter Architekten Richard Döcker (1894 bis 1968) arbeitete Baumeister seit 1922 zusammen, als er dessen Raum auf den Stuttgarter Werkbund-Ausstellungen von 1922 und 1924 mit Mauerbildern ausstattete. 1927 war er Bauleiter der Weißenhofsiedlung in Stuttgart. 1946 war er kurzzeitig für ein gemeinsames Direktorium mit Baumeister an der Akademie Stuttgart im Gespräch. 1947 bis 1960 war er Professor für Städtebau und Wiederaufbau an der TH Stuttgart und Leiter der dortigen Architekturabteilung.

Links: Döcker-Biografie bei archINFORM | Döcker-Biografie bei Wikipedia

Theo van Doesburg

Der holländische Maler, Typograf und Kunstschriftsteller Theo van Doesburg (1883–1931) war Mitbegründer der Künstlergruppe „De Stijl“ und Herausgeber der gleichnamigen Zeitschrift. Er arbeitete u.a. mit dem Architekten J.J.P. Oud und den Malern Piet Mondrian und Vilmos Huszar zusammen. Mit der Pianistin Nelly van Moorsel zog er nach Weimar und stand dem Bauhaus nahe. Er organisierte den „Internationalen Kongress für Konstruktivisten und Dadaisten“. Anschließend ging er mit Kurt Schwitters nach Hannover. Für das erste Heft „Holland Dada“ der Zeitschrift „Merz“ übersetzte er Schwitters Gedicht „An Anna Blume“. 1927 besuchte er die Werkbundausstellung „Die Wohnung“ in Stuttgart, wo er auch mit Willi Baumeister zusammentraf. 1931 war er Gründungsmitglied der Künstlervereinigung „Abstraction – Création“ in Paris, in der auch Willi Baumeister Mitglied wurde.

Link: Doesburg-Biografie bei Wikipedia

Alfred Eichhorn

Der Österreicher Alfred Eichhorn (1909–1972) war seit 1944 mit Baumeister befreundet und wurde durch ihn wesentlich beeinflusst. Mit ihm gründete er die Eidos-Presse sowie die Edition von Darmstadt. Aus der Arbeit an der Eidos-Presse gingen ab 1946 zahlreiche Lithografien Baumeisters hervor.

Gerhard Fietz

Gerhard Fietz (1910 bis 1997) studierte Malerei bei Alexander Kanoldt und Oskar Schlemmer in Breslau sowie bei Nauen in Düsseldorf. 1947 zählte Fietz – wie Baumeister, mit dem er Anfang der 1950er Jahre zusammenarbeitete – zu den Mitbegründern der Künstlergruppe „ZEN 49“.

Link: Gerhard-Fietz-Haus

Paul Fontaine

Paul Fontaine (1913–1996) erwarb an der Yale University seinen Abschluss in Kunst und erhielt den Winchester Wirt Traveling Fellowship. Nachdem er im Zweiten Weltkrieg in der amerikanischen Armee diente, arbeitete er als Illustrator für deren historische Abteilung in Frankfurt am Main. Von 1953 bis 1969 lebte Fontaine in Darmstadt und war dort Kunstdirektor der „Stars and Stripes“, einer amerikanischen Zeitung. 1947 begann Fontaine abstrakt zu malen und war seit 1949 mit Willi Baumeister befreundet. Auf der ersten großen umfassenden Ausstellung moderner Kunst in Wiesbaden lernte Fontaine auch andere Maler, wie Hans Hartung, Arthur Fauser, Otto Ritschl, Emil Nolde, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff kennen. Baumeister ermutigte Fontaine, seine Stücke mit anderen deutschen Malern auszustellen. Das „Frankfurter Kunstkabinett“ zeigte zum ersten Mal eine gemeinsame Ausstellung der Werke von Fontaine und Baumeister im Jahr 1949. Wie Baumeister war auch Fontaine Mitglied der „Darmstädter Sezession“. Sein lyrischer, informeller Stil in seinen früheren Stücken orientierte sich an Baumeisters Ideal. Fontaine zog 1969 nach Guadalajara, Mexiko, wo er seine Kunst fortentwickelte und weiterhin an Ausstellungen teilnahm. Die letzten vier Jahre lebte er in Austin, Texas.

Naum Gabo

Der russische Bildhauer Naum Gabo (1890–1977) studierte in München von 1910 bis 1914 Medizin und Naturwissenschaften sowie Kunstgeschichte bei Heinrich Wölfflin. Seine erste Plastik entstand 1916. Mit seinem Bruder Antoine Pevsner (1886–1962) kam er 1922 nach Berlin, wo er zehn Jahre blieb. 1946 ging er in die USA. Naum Gabo besuchte Baumeister im Januar 1930 in Frankfurt am Main. Er wollte ausdrücklich dessen Sport-Bilder sehen, die er allen anderen vorzog. Naum Gabo und Antoine Pevsner waren Mitbegründer der Künstlergruppe „Cercle et Carré“, der Baumeister 1930 beitrat.

Link: Gabo-Biografie bei Wikipedia

Karl Otto Götz

Der deutsche Maler des Informel, Grafiker, Fotograf, Plastiker, Wissenschaftler und Dichter Karl Otto Götz (geboren 1914) besuchte 1932 zunächst die Kunstgewerbeschule in Aachen. 1941 folgte ein Studiensemester an der Kunstakademie Dresden, was zur Freundschaft mit Will Grohmann und Otto Dix führte. Bereits 1939 besuchte er auf eigene Initiative Willi Baumeister. 1948 bis 1953 war er Herausgeber der Kunstzeitschrift „Meta“. 1949 erschien auf dem Titelblatt eines Exemplares eine Ehrung zu Willi Baumeisters 60. Geburtstag mit Abbildungen von Werken Baumeisters und dem von ihm eigens verfassten Gedicht „Zigarren“. Karl Otto Götz ist das einzige deutsche Mitglied der Künstlergruppe „Cobra“. 1958 und 1968 nahm er an der Biennale in Venedig teil. Teilnahme an der Documenta in Kassel. 1959–1979 Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf.

Links: K.O. Götz und Rissa-Stiftung | Götz-Biografie bei Wikipedia

Camille Graeser

Der Schweizer Maler, Grafiker und Bildhauer Camille Graeser (1892–1980) wuchs in Stuttgart auf. Nach einer Schreinerlehre 1907–1911 und einer Ausbildung in der Fachklasse für Möbelbau und Innenarchitektur an der Stuttgarter Kunstgewerbeschule wurde er Meisterschüler bei Bernhard Pankok. Er und Baumeister lernten sich an der Stuttgarter Akademie bei Adolf Hölzel kennen, bei dem Graeser 1918–1919 Privatunterricht erhielt. 1927 arbeiteten sie gemeinsam für die Stuttgarter Weißenhofsiedlung. Nach 1945 verschiedene gegenseitige Besuche samt Ehefrauen.

Links: Camille-Graeser-Stiftung | Graeser-Biografie im Historischen Lexikon der Schweiz

HAP Grieshaber

Der deutsche Maler und Grafiker HAP Grieshaber (1909–1981) ist einer der bedeutendsten Vertreter des Holzschnitts im 20. Jahrhundert. Wie Baumeister Teilnehmer der „documenta I“ (1955). Grieshaber fertigte 1938 zwei Holzschnitte nach Arbeiten von Baumeister. Er schrieb Baumeister bedeutende Mal- und Zeichenbriefe.

Links: Grieshaber-Biografie bei Wikipedia | Freundeskreis HAP Grieshaber

Rolf Gutbrod

Der deutsche Architekt Rolf Gutbrod (1910–1999) studierte in Berlin und 1932–1935 in Stuttgart bei Bonatz und Schmitthenner. Nach 1945 arbeitete er als freier Architekt in Stuttgart. Professor an der Universität Stuttgart. Für seinen Neubau der Industrie- und Handelskammer in Stuttgart (1951) wählte er für das Treppenhaus vier Bilder Baumeisters aus.

Links: Gutbrod-Biografie bei Wikipedia | Gutbrod-Symposium an der Universität Stuttgart

H–N

Richard Herre

Der deutsche Architekt, Innenarchitekt, Literat und Übersetzer Richard Herre (1885–1959) studierte Architektur an der Technischen Hochschule in Stuttgart bei Theodor Fischer. Später in Stuttgart beschäftigte er sich mit Innenarchitektur, Plakat- und Textilentwürfen sowie Buchausstattungen. Mit den Studenten der Hölzelklasse der Akademie Stuttgart – Willi Baumeister, Oskar Schlemmer und Paul Bollmann – hatte er regen Kontakt; ebenso mit den Architekten Richard Döcker, Hugo Keuerleber und Gustav Schleicher. Während des Ersten Weltkriegs schrieb Baumeister zahlreiche Briefe an Herre aus dem Feld, die er zum Teil mit Zeichnungen versah. Richard Herre nahm Anteil an den Bestrebungen der Üecht-Gruppe, die in Stuttgart 1919 von Otto Meyer-Amden, Willi Baumeister u.a. gegründet wurde und der Richard Herre als Mitglied beitrat. Herre konzentrierte sich hauptsächlich auf Entwürfe für Innenräume. Es entstanden aber auch Dekorationsstoffe und Teppiche.1922 schrieb Herre im „Stuttgarter Neues Tagblatt“ über die Raumstudie von Richard Döcker auf der Werkbundausstellung 1922, in der drei Mauerbilder von Baumeister integriert waren. 1944 wurde sein Atelier mit allen Zeichnungen seines Lebens zerstört.

Lily Hildebrandt

Die deutsche Malerin, Grafikerin, Hinterglasmalerin und Fotografin Lily Hildebrandt (1887–1974) studierte bei Adolf Hölzel in Dachau Malerei, bevor sie 1908 den Kunsthistoriker Hans Hildebrandt heiratete. 1913 zogen sie nach Stuttgart, wo Lily weiterhin bei Hölzel an der Königlichen Akademie der Künste studierte. In dieser Zeit enstanden Freundschaften zu Willi und Margarete Baumeister, Oskar Schlemmer, Hermann Stenner, Ida Kerkovius, Hannah Höch und anderen. 1917 lernte sie Walter Gropius kennen. 1919 wurde das Haus Hildebrandt zum internationalen Treffpunkt der Avantgarde. Beginn der journalistischen Tätigkeit für das „Stuttgarter Neue Tagblatt“ im Bereich Mode und Fotografie. 1928 bis 1932 nahm sie an den Ausstellungen der „Stuttgarter Sezession“ teil. Weitere Ausstellungen in Stuttgart sowie 1936 in der Londoner Modern Art Gallery folgten. 1933 erhielt sie Berufsverbot. Auch nach 1945 wurde das Haus Hildebrandt wieder zum wichtigen internationalen Treffpunkt für kulturell Interessierte. Besucher waren Künstler und insbesondere auch Architekten sowie Kunstsammler, wie z.B. Ottmar Domnick.

Link: Hildebrandt-Biografie bei Wikipedia

Karl Hofer

Der deutsche Maler Karl Hofer (1878–1955) war zunächst stark von römischer Kunst, aber auch von Cézanne und später durch den Kubismus beeinflusst. 1909 gründere er gemeinsam mit Wassily Kandinsky, Alexej von Jawlensky, Alexander Kanoldt und anderen die „Neue Künstlervereinigung München“, aus der 1911 „Der Blaue Reiter“ hervorging. Nach 1919 nahm seine Malerei die typischen prophetischen Züge an. 1945 wurde Hofer Direktor der Hochschule der Künste in Berlin. Seit dieser Zeit widmete er sich vor allem auch der kulturpolitischen Arbeit. 1950 wurde er erster Präsident des wiedergegründeten Deutschen Künstlerbundes. Als Folge des öffentlich und polemisch geführten Streits zwischen Hofer und Will Grohmann – einem vehementen Verfechter und Förderer der abstrakten Kunst – über die gegenstandslose Kunst im Jahr 1954 traten Ernst Wilhelm Nay, Willi Baumeister und Fritz Winter aus dem Künstlerbund aus.

Links: eigene Homepage über Hofer | Hofer-Biografie bei Wikipedia

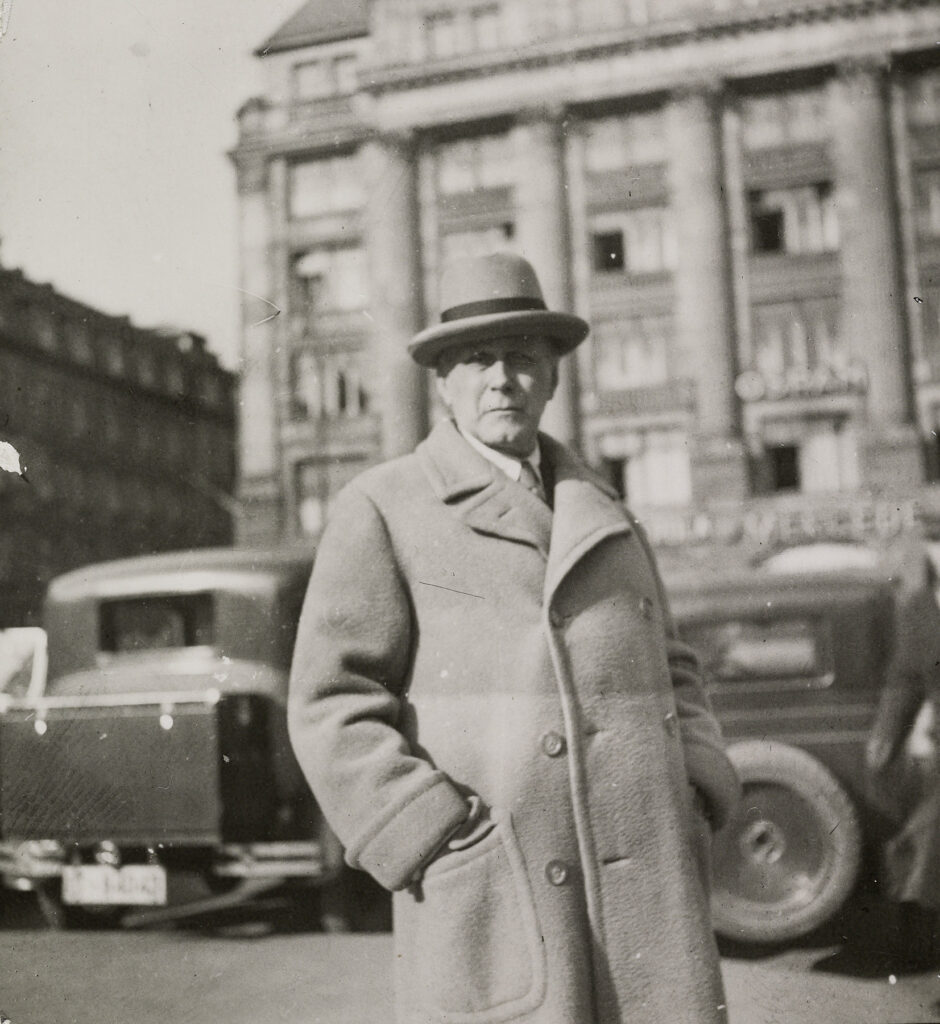

Adolf Hölzel

Der im selben Jahr wie Vincent van Gogh geborene Maler Adolf Hölzel (1853–1934) gilt als einer der Wegbereiter der Moderne und als einer der frühen Protagonisten der Abstraktion. Er war Professor an der Stuttgarter Akademie, wo Baumeister seine Kompositionsklasse besuchte. Hölzel war beeindruckt von der Eigenständigkeit der Kunst Baumeisters und beobachtete dessen Weg bis zu Baumeisters Frankfurter Professur mit Aufmerksamkeit.

Links: Hölzel-Biografie bei Wikipedia I Adolf Hölzel Stiftung

Hermann Huber

Der Schweizer Maler und Grafiker Hermann Huber (1888–1967) war eng mit Otto Meyer-Amden befreundet, der seinerseits zu den besten Freunden Baumeisters zählte. Durch Meyer oder im Kreis um Alexej Jawlensky, Marianne von Werefkin und Paul Klee lernte er um 1912 Baumeister kennen. Gemeinsam stellten sie 1912 in der Galerie Neupert aus. Auf den Vorschlag Hubers ging der längere Aufenthalt der beiden in Amden 1912 zurück, dem sich Otto Meyer-Amden anschloss.

Alexej von Jawlensky

Der russische Maler Alexej von Jawlensky (1864–1941) lebte seit 1896 in München und gründete dort 1909 gemeinsam mit Kandinsky die „Neue Künstlervereinigung München“, aus der 1911 „Der Blaue Reiter“ hervorging. 1914 musste er Deutschland verlassen, kehrte aber nach 1919 wieder zurück. Seit 1924 arbeitete er eng mit Feininger, Kandinsky und Klee zusammen. In seiner Malerei verschmolzen Klarheit und Geometrie mit dem Verlangen nach Transzendenz. 1929 besuchte Baumeister Jawlensky in Wiesbaden. Der Gegenbesuch erfolgte 1931 in Stuttgart. Beide Künstler tauschten gelegentlich Bilder aus.

Links: Jawlensky-Biografie bei Wikipedia | Archiv Jawlensky

Wassily Kandinsky

Der russische Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker Wassily Kandinsky (1866–1944) begegnete 1910 Franz Marc, während er das Manuskript für sein Buch „Über das Geistige in der Kunst“ fertigstellte. Beide gründeten 1911 die Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“. 1922 bis 1933 Lehrer am Bauhaus. 1923 Begegnung mit Baumeister in Weimar anlässlich der Eröffnung einer Bauhaus-Ausstellung. 1930 Beteiligung an einer Ausstellung der Pariser Gruppe „Cercle et Carré“, in der auch Baumeister vertreten ist – ebenso wie in der Gruppe „Abstraction-Création“. Baumeister und Kandinsky begegneten sich öfters in Paris und schenkten sich gegenseitig Arbeiten. Die Korrespondenz belegt das herzliche und kollegiale Verhältnis der beiden. Letzte Begegnung im Januar 1939 in der Pariser Galerie Jeanne Bucher.

Link: Kandinsky-Biografie bei Wikipedia

Ida Kerkovius

Die deutsche Malerin und Bildteppichweberin Ida Kerkovius (1879–1970) wurde 1902 Adolf Hölzels Schülerin in Dachau und ab 1908 seine Meisterschülerin in Stuttgart. Später war sie seine Assistentin sowie langjährige Wegbegleiterin. 1920 bis 1923 erlernte sie am Bauhaus in Weimar die Kunst des Webens und wurde dort in ihrer künstlerischen Arbeit durch Kandinsky, Klee und Itten beeinflusst. 1932–1933 half sie Hölzel bei verschiedenen Glasarbeiten, wie etwa bei den Glasbildern für die Firma Pelikan. 1938 bat Kerkovius um eine Zusammenarbeit mit Willi Baumeister, um mit ihm gemeinsam Übungen mit ihren Schülern auszuführen. 1939 kehrte sie nach Stuttgart zurück, arbeitete als entartete Künstlerin bis 1945 zurückgezogen, bevor sie nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Schaffen mit hoher Energie fortsetzte. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Ihre persönliche Bekanntschaft mit Willi Baumeister reicht bis ins Jahr 1911 zurück, als sie an der Akademie bei Hölzel aufeinander trafen. Vor und nach 1945 war sie häufig zu Gast im Hause Baumeister-Oehm und unternahm Ausflüge mit der Familie. Auch nach 1945 setzten die beiden Künstler ihren intensiven Austausch fort. 1951 fand in Karlsruhe eine Ausstellung ihrer Werke gemeinsam mit Arbeiten Hölzels und Baumeisters statt.

Link: Kerkovius-Biografie bei Wikipedia

André Kertész

Der ungarische Fotograf André Kertész (1894–1985) wirkte zwischen 1925 und 1936 vor allem in Paris und war über Jahrzehnte in der künstlerischen Fotografie stilbildend. Wegweisend waren auch seine Sachfotografien, die wegen ihrer klaren Einfachheit zu Inkunabeln der Fotografiegeschichte geworden sind. Kertész fotografierte 1926 das Ehepaar Baumeister sowie die Freunde Seuphor, Stemmler und Herburger im Atelier Mondrian.

Link: Kertész-Biografie bei Wikipedia

Paul Klee

Der deutsche Maler Paul Klee (1879–1940) war eine Mehrfachbegabung zwischen Literatur, Musik und Kunst, was in seiner Malerei, für die er sich letztlich entschied, immer deutlich spürbar ist. Klees zentrales Anliegen war die grundlegende Erfassung der Beziehungen zwischen Linie, Form und Farbe. 1919 bemühten sich Baumeister und Schlemmer erfolglos um eine Berufung Klees als Nachfolger von Hölzel an der Stuttgarter Akademie. 1921 ging er etwa zeitgleich mit Kandinsky ans Weimarer Bauhaus, wo sich eine engere Bekanntschaft zu Baumeister entwickelte, der dort gelegentlich zu Besuch weilte. Ein erster Kontakt entstand schon 1919 in Stuttgart bei der gemeinsamen Ausstellung der Üecht-Gruppe. Hier erwarb Baumeister sein erstes Klee-Gemälde und empfahl in Stuttgart, Klee-Bilder aus der Ausstellung zu kaufen.

Link: Klee-Biografie bei Wikipedia

Rudolf Klemm

Der Stuttgarter Architekt und Innenausstatter Rudolf (Rudi) Klemm (1904–1955) ging 1926 nach Berlin, wo er sich 1926 dem Trickfilm zuwandte. Im Zweiten Weltkrieg wurde er Kameramann und setzte diese Tätigkeit nach 1948 in Stuttgart für die Wissenschafts- und Kunstdokumentation fort. Unter anderem drehte er die Filme „Neue Kunst – Neues Schauen“ (1950) sowie „Willi Baumeister“ (1954) von Ottomar Domnick. Baumeister hob in seinem Tagebuch die Kamera-Arbeit Klemms lobend hervor.

Oskar Kokoschka

Oskar Kokoschka (1886–1980) war österreichischer Maler und Schriftsteller des Expressionismus. Er war Schüler von Gustav Klimt, lehnte aber den Jugendstil ab. 1919 bis 1924 Professur an der Kunstakademie Dresden. 1934 Emigration nach Prag, 1938 nach London. 1947 nahm er die englische Staatsbürgerschaft an. Die Bekanntschaft mit Baumeister begann bei dessen Besuch 1915 in Wien.

Link: Kokoschka-Biografie bei Wikipedia

Franz Krause

Der deutsche Architekt, Innenarchitekt und Maler Franz Krause (1897–1979) war in Stuttgart und Wuppertal tätig. In der Wuppertaler Lackfabrik Dr. Kurt Herberts war er am Buchprojekt „Modulation und Patina“ gemeinsam mit Baumeister beteiligt. Er schuf besonders interessante Versuchstafeln und schrieb Baumeister witzige Briefe und Karten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Reinhold Kündig

Der Schweizer Theatermaler Reinhold Kündig (1888–1984) war u.a. mit Otto Meyer-Amden befreundet. Über ihn entstand die Bekanntschaft mit Willi Baumeister.

Link: Kündig-Biografie im Historischen Lexikon der Schweiz

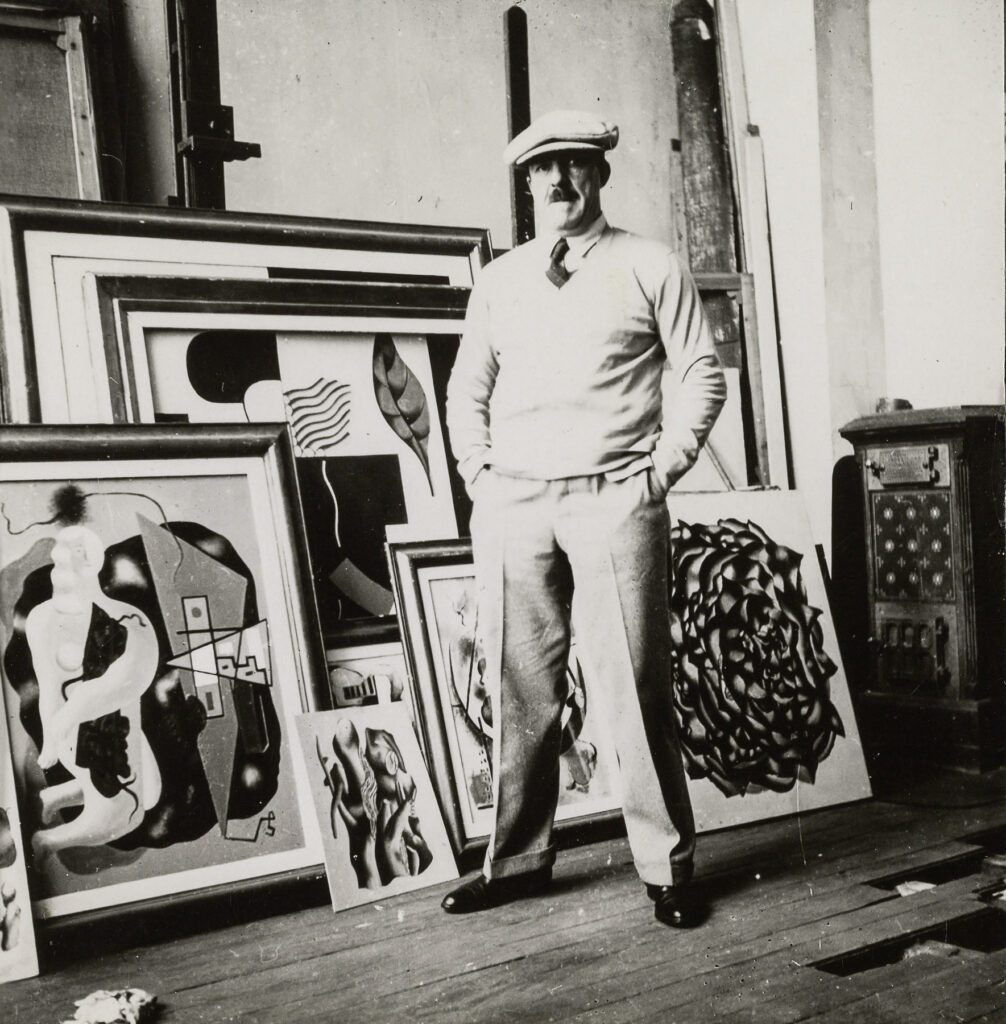

Fernand Léger

Der französische Maler, Grafiker und Keramiker Fernand Léger (1881–1955) gehört wohl zu den Künstlern, an dessen Werk am ehesten eine formale Nähe zu Baumeister in den Jahren 1929–1930 festgestellt werden kann. Eine gemeinsame Ausstellung in Berlin 1922 führte wohl nicht zum direkten Kontakt, doch berief sich Baumeister in der Folge gelegentlich auf ihn. Sie lernten sich wohl erst 1924 in Paris persönlich kennen und blieben bis zuletzt freundschaftlich verbunden. Baumeister besuchte Léger wiederholt in Paris. 1949 veröffentlichten sie mehrere Beiträge in deutschen Katalogen und französischen Zeitschriften, in denen sie ihre gegenseitige Wertschätzung zum Ausdruck brachten.

Links: Musée National Fernand Léger | Léger-Biografie bei Wikipedia

El Lissitzky

El Lissitzky (1890–1941) war russischer Maler, Grafikdesigner, Architekt, Typograf und Fotograf. Er war Mitbegründer des Konstruktivismus und beeinflusste die „De-Stijl“-Bewegung sowie das Bauhaus. Er studierte zunächst Architektur in Darmstadt und hatte später einen Lehrauftrag für Architektur und Grafik an den „Höheren Kunstwerkstätten“ im russischen Witebsk inne. Zahlreiche Künstlerbekanntschaften, z.B. mit Hans Arp, Kasimir Malewitsch, Jan Tschichold, Baumeister, Kurt Schwitters, László Moholy-Nagy und anderen. In den 1930er Jahren war er – wie auch Baumeister – Mitglied der Künstlerbewegung „Abstraction-Création“. 1924 bat El Lissitzky Baumeister und Schlemmer um Mitwirkung an seinem Buch „Die Kunst-ismen“. 1927 wurde nach Entwürfen El Lissitzkys das „Kabinett der Abstrakten“ durch Alexander Dorner im Provinzialmuseum Hannover eingerichtet, in dem auch Willi Baumeister mit einem Bild vertreten war.

Link: Lissitzky-Biografie bei Wikipedia

Adolf Loos

Adolf Loos (1870–1933) war österreichischer Architekt und Architekturtheoretiker. Er gilt als einer der Pioniere der Moderne in der mitteleuropäischen Architektur. In der Bekanntschaft zu Baumeister, die bei dessen Besuch 1915 in Wien begann und sich nach 1928 in Frankfurt fortsetzte, kommt auch Baumeisters Affinität zur Architektur zum Ausdruck. 1930 entwarf Baumeister den Schutzumschlag für eine Loos-Monographie. 1931 organisierte Baumeister eine Ausstellung im Frankfurter Kunstverein „Adolf Loos Bauten – Willi Baumeister Gemälde“.

Link: Loos-Biografie bei Wikipedia

Franz Marc

Der Maler Franz Marc (1880–1916) gehört zu den Mitbegründern des deutschen Expressionismus. 1911 gründete er die Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“. Wie manche Künstlerkollegen fiel er jung im Ersten Weltkrieg. Über seine Beziehung zu Marc schrieb Baumeister 1949 im Manuskript zu einem Aufsatz über Fernand Léger in der Zeitschrift „L’Age Nouveau“: „Im Jahre 1913 veranstaltete die Galerie ‚Der Sturm‘ den Ersten Deutschen Herbstsalon. Sie war das Plateau einer Sturm- und Drangzeit, und alles Ungewöhnliche war hier zusehen. Zu den niedrigsten Preisen waren merkwürdige Bilder zu kaufen […]. Die Atmosphäre war erregend. Der Verfasser hatte damals die Ehre, Franz Marc kennen zu lernen. Es handelt sich nur um einen sehr kurzen Zeitausschnitt, einen Augenblick, eine flüchtige Konstellation. Vor einem „Rauch“-Bild, so groß wie eine Türe, mit „F. Léger“ unterzeichnet, stand ein großer schwarzhaariger, eleganter Mensch und betrachtete es fasziniert. Er war von Erregung geladen und war froh, irgendeinem Menschen seine Begeisterung mitteilen zu können“.

Links: Franz-Marc-Museum | Marc-Biografie bei Wikipedia

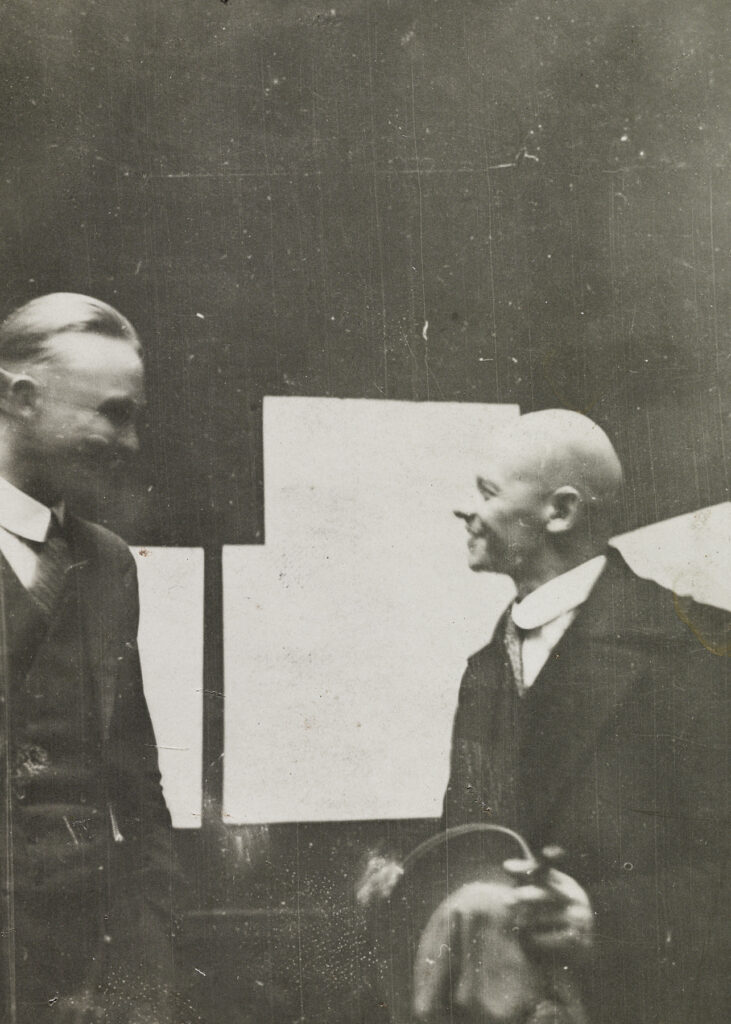

Kasimir Malewitsch

Der russische Maler ukrainischer Herkunft Malewitsch (1878–1935) war Begründer des Suprematismus. 1927 lernten sich er und Baumeister bei der großen Berliner Kunstausstellung kennen, wo sie benachbarte Säle hatten. Malewitsch und Baumeister tauschten auch Gemälde aus.

Link: Malewitsch-Biografie bei Wikipedia

Otto Meyer-Amden

Die enge Freundschaft zu dem Schweizer Otto Meyer (1885–1933) – wie auch zu Oskar Schlemmer – begann schon um 1907, als sich die drei an der Stuttgarter Akademie kennenlernten. 1912 bis 1913 hielt sich Baumeister für ein Jahr mit Meyer in Amden bei St. Gallen in der Schweiz auf, wo der Schweizer Maler und Grafiker bis 1928 blieb.

Link: Meyer-Amden-Biografie bei Wikipedia

Robert Michel

Der deutsche Pilot Robert Michel (1897–1983) war zugleich Typograf, Grafiker und Entwerfer für Ladenbauten und Lichtreklame. Am Bauhaus in Weimar, das er zu dogmatisch fand, blieb er nur kurz. In seinem neuen Wohnort in der Nähe von Frankfurt am Main bildete er einen Freundeskreis mit Willi Baumeister, László Moholy-Nagy, Jan Tschichold und Kurt Schwitters. Im Haus Michels gründeten Kurt Schwitters, Friedrich Vordemberge-Gildewart, Max Burchartz, Willi Baumeister, Walter Dexel, Jan Tschichold, Cesar Domela, Ella Bergmann-Michel, Robert Michel und andere den „ring neue werbegestalter“. Mit seiner Frau Ella Bergmann-Michel gründete er den Bund „Das Neue Frankfurt“, in dem Baumeister ebenfalls Mitglied war. Die Zusammenarbeit mit Willi Baumeister in den 1920er und 1930er Jahren war lebhaft. Ab Mitte der 1920er Jahre gestaltete er Ladenumbauten, Giebelreklame und Werbegrafik in sachlichem, funktionellem und ästhetischem Stil. 1933 erhielt er ein Ausstellungsverbot durch die Reichskulturkammer und zog sich in den Taunus zurück.

Link: Michel-Biografie bei Wikipedia

László Moholy-Nagy

Der ungarische Maler, Designer und Fotograf László Moholy-Nagy (1895–1946) lebte seit 1920 in Berlin, wo er in der Galerie ‚Der Sturm‘ ausstellte und auch Baumeister kennenlernte. 1923 bis 1928 Lehrer am Bauhaus. 1934 bis 1937 Emigration über Amsterdam und London nach Chicago. Als Maler beschäftigte er sich mit ungegenständlicher Kunst, als Werbegestalter und Typograf stand er für eine neue, alltagsbezogene Kultur der Gestaltung, an der auch Baumeister wesentlich mitwirkte. 1927 gehörte er neben Baumeister und Schwitters zu den Mitbegründern des „ring neue werbegestalter“. Er gehörte auch zu jenen, die als erste die Fotografie in den Rang einer modernen Kunstgattung erhoben. 1932 wurde er mit Baumeister und anderen internationalen Künstlern von Hélène de Mandrot nach Châteaux la Sarraz in die Schweiz eingeladen.

Links: Moholy-Nagy-Biografie bei Wikipedia | Moholy-Nagy-Foundation (in englischer Sprache)

Piet Mondrian

Der niederländische Maler Piet Mondrian (1872–1944) gehört zu den ersten Künstlern, welche die Abstraktion bis hin zur Ungegenständlichkeit vorantrieben. Er lebte seit 1912 in Berlin, wo sich Baumeister und er in den Zwanziger Jahren kennenlernten. Verschiedene Begegnungen in Paris. 1926 besuchte Baumeister Mondrian in dessen Atelier. 1940 emigrierte Mondrian in die USA.

Link: Mondrian-Biografie bei Wikipedia

Georg Muche

Deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer (1895–1987). Stellte vor 1918 in Herwarth Waldens Galerie ‚Der Sturm‘ aus, 1920–1927 am Bauhaus in Weimar und Dessau. Weitere Lehrtätigkeiten. Während des Nationalsozialismus arbeitete er, wie Baumeister, zeitweilig in der Wuppertaler Lackfabrik von Dr. Kurt Herberts. 1955 wie Baumeister Teilnahme an der „documenta I“.

Link: Muche-Biografie bei Wikipedia

Ernst Wilhelm Nay

Obwohl er als deutscher Maler der klassischen Moderne gilt, lässt sich Ernst Wilhelm Nay (1902–1968) keiner Kunstströmung zuordnen. Nachdem es 1955 zu einer intensiven Auseinandersetzung im Deutschen Künstlerbund aufgrund kritischer Bemerkungen zur abstrakten Malerei durch den Ersten Vorsitzenden Karl Hofer gekommen war, traten Ernst Wilhelm Nay, Willi Baumeister und Fritz Winter aus. 1955 wie Baumeister Teilnahme an der „documenta I“.

Link: Nay-Biografie bei Wikipedia

O–Z

Amédée Ozenfant

Der französische Maler (1886–1966) begründete gemeinsam mit Le Corbusier die Zeitschrift „L’Esprit Nouveau“, in der Baumeisters Arbeiten 1922 äußerst positiv gewürdigt wurden. 1924 begann die persönliche Bekanntschaft der beiden Künstler, die gegenseitig Bilder tauschten.

Link: Ozenfant-Biografie bei Wikipedia

Enrico Prampolini

Der italienische Architekt, Designer und Bühnenbildner Enrico Prampolini (1894–1956) schloss sich zunächst der futuristischen Bewegung an. 1925 bis 1937 lebte er in Paris und war Mitglied der Künstlergruppe „Abstraction-Création“, der auch Baumeister angehörte. 1926 kam es zur persönlichen Begegnung in Paris. Prampolinis Kompositionen machten ihn zu einem der bedeutendsten Vorkämpfer für die abstrakte Malerei in Italien.

Link: Prampolini-Biografie bei Wikipedia

Bodo Rasch

Deutscher Architekt, Designer und Autor (1903 bis 1995) war der Bruder von Heinz Rasch. Gemeinsam Herausgeber der Zeitschrift „Der gefesselte Blick“, die 1930 eine Collage Baumeisters als Titelbild erhielt.

Links: Rasch-Biografie bei archINFORM

Heinz Rasch

Baumeister und der deutsche Architekt Heinz Rasch (1902–1996) lernten sich 1924 im Rahmen der Bauausstellung Stuttgart kennen, deren Pressechef Rasch war. 1927 arbeiteten sie miteinander für die Stuttgarter Weißenhofsiedlung. Durch Vermittlung von Rasch kam 1936 der Kontakt Baumeisters zu Dr. Kurt Herberts zustande, in dessen Wuppertaler Lackfabrik sie während des Zweiten Weltkrieges beschäftigt waren. Rasch erwarb insbesondere während der NS-Zeit zahlreiche Gemälde Baumeisters.

Link: Rasch-Biografie bei archINFORM

Lilo Rasch-Naegele

Lilo Rasch-Naegele (1914–1978) war deutsche Malerin und Grafikerin. Sie arbeitete zunächst als Modezeichnerin, Buchillustratorin und Gebrauchsgrafikerin. Willi Baumeister und Rasch-Naegele lernten sich in Stuttgart in den 1930er Jahren über Bodo Rasch kennen. In der Nachkriegszeit war sie eine der wenigen Frauen, die zum Kreis der im Stuttgarter „Bubenbad“ versammelten Künstler und Intellektuellen gehörte, der sich um Willi Baumeister formierte. Ab 1950 wendet sich Rasch-Naegele neben der Gebrauchsgrafik der Malerei und der freien Grafik zu.

Link: Archiv Lilo Rasch-Naegele I Rasch-Naegele-Biografie bei Wikipedia

Alfred Roth

Baumeister und der Schweizer Architekt und Designer Alfred Roth (1903–1998) lernten sich 1927 im Rahmen der Stuttgarter Werkbundausstellung (Weißenhofsiedlung) kennen, als Roth Mitarbeiter im Büro von Le Corbusier war. Zum Buch Roths, über die beiden Stuttgarter Häuser Le Corbusiers, steuerte Baumeister das Titelbild und die Typografie bei.

Link: Roth-Biografie bei Wikipedia

Alberto Sartoris

Der italienische Architekt und Designer Alberto Sartoris (1901–1998) zählte zeitweilig zum Kreis der Futuristen, repräsentierte aber später eine sehr puristische und funktionale Architektur. 1928 – u.a. mit Le Corbusier – Mitbegründer der CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). 1932 bat er Baumeister um den Entwurf für ein Glasfenster für eine Kirche im Schweizer Kanton Wallis. Sartoris publizierte öfters über Baumeister. 1949 war er Präsident des ersten Altamira-Kongress in Spanien, zu dem auch Willi Baumeister eingeladen war (dieser konnte aber erst ein Jahr später teilnehmen).

Link: Sartoris-Biografie bei Wikipedia (in italienischer Sprache)

Gustav Schleicher

Deutscher Architekt und Maler (1887–1973), Mitglied des Hölzel-Kreises; Mitarbeit im Architekturbüro von Adolf Loos. Als Oberbaurat arbeitete er im Landesgewerbeamt Stuttgart. Nach 1945 Inhaber eines Architekturbüros in Stuttgart. Baumeister, Otto Meyer-Amden, Schlemmer und Schleicher lernten sich wohl schon um 1908 an der Akademie Stuttgart kennen.

Carl (Casca) Schlemmer

Der deutsche Künstler und Kunsthandwerker Carl (Casca) Schlemmer (1883–1966) war durch seinen Bruder Oskar seit 1906 mit Willi Baumeister befreundet. Handwerklich hochbefähigt leistete er seinem Bruder technische Hilfe z.B. 1922 beim Bau der Figurinen zum „Triadischen Ballett“. 1921–1922 war er als technischer Lehrer (Werkmeister) in der Werkstatt für Schreinerei, Wandmalerei und für Glasmalerei am Bauhaus in Weimar beschäftigt, wo er für seine hervorragenden technischen Fähigkeiten geschätzt wurde. Anschließend erhielt er eine Stelle als technischer Lehrer an der Staatlichen Akademie in Breslau. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten durfte er nicht mehr unterrichten, weshalb er ab 1940 bei der Lackfabrik Dr. Kurt Herberts in Wuppertal gemeinsam mit Baumeister und Oskar Schlemmer arbeitete. 1942 war er an der Arbeit zu Baumeisters Buchprojekt „Modulation und Patina“ beteiligt. Nach 1945 setzte er in Baden und Württemberg seine künstlerische Tätigkeit fort und bestritt sein Leben mit Schreinerei. Zwei Jahre nach einem schweren Unfall auf einem Schiff während der Heimreise aus den USA zog er 1963 in ein Altersheim bei München, wo er noch Vorträge über Kunst hielt.

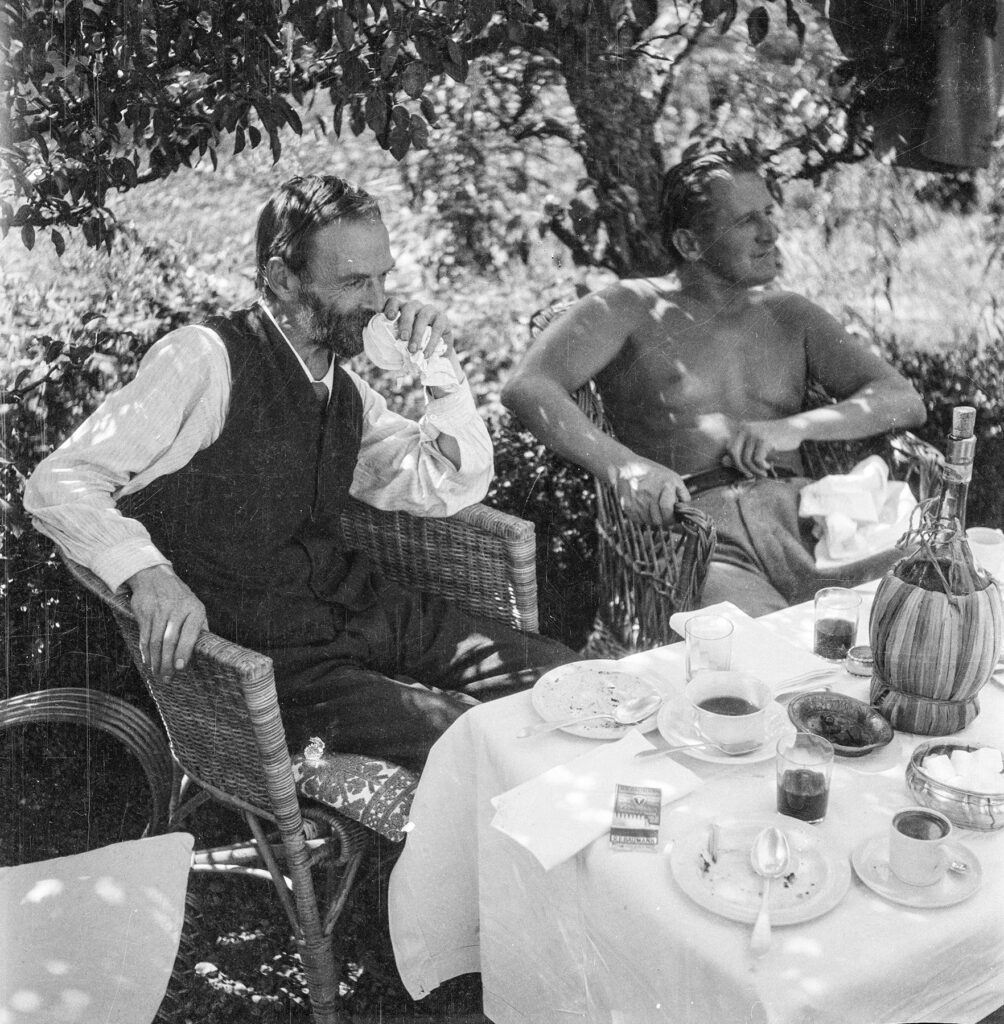

Oskar Schlemmer

Baumeister und der deutsche Maler, Bildhauer und Bühnenbildner Oskar Schlemmer (1888–1943) lernten sich um 1907 an der Stuttgarter Akademie kennen, studierten gemeinsam bei Adolf Hölzel und pflegten – trotz aller künstlerischen Unterschiede – eine lebenslange intensive Freundschaft. Schlemmer thematisierte in seinen Werken vornehmlich die Stellung der menschlichen Figur im Raum. 1920 bis 1925 am Bauhaus, 1933 durch die Nationalsozialisten aus der öffentlichen Kunstszene ausgestoßen. Mit Baumeister seit 1940 in der Wuppertaler Lackfarbenfabrik Dr. Kurt Herberts. Der Tod Schlemmers erschütterte Baumeister schwer.

Links: Schlemmer-Homepage | Schlemmer-Biografie bei Wikipedia

Kurt Schwitters

Kurt Schwitters (1887–1948), äußerst unkonventioneller Künstler, Dichter und Publizist, war ein wichtiger Vertreter des Dadaismus. 1920 stellte er gemeinsam mit Baumeister und Schlemmer in Dresden aus. Als Werbegrafiker war er 1927 mit Baumeister Mitbegründer des „ring neue werbegestalter“. 1930 wurde er gemeinsam mit weiteren Künstlern – darunter Kandinsky und Baumeister – Mitglied der Künstlervereinigung „Cercle et Carré“ in Paris. 1937 Emigration nach Norwegen, 1940 nach England.

Link: Schwitters-Biografie bei Wikipedia

Gustav Rudolf Sellner

Der deutsche Dramaturg und Regisseur Gustav Rudolf Sellner (1905–1990) war Vertreter eines formal radikal modernisierten Theaters. 1951 bis 1962 war er Intendant am Darmstädter Theater, für dessen Aufführungen Baumeister verschiedene Kostüme und Bühnenbilder entwarf.

Link: Sellner-Biografie bei Wikipedia

Hermann Stenner

Der deutsche Maler Hermann Stenner (1891–1914) gehört trotz seines frühen Todes zu den herausragenden Künstlern des beginnenden 20. Jahrhunderts. 1911 wurde er Meisterschüler bei Adolf Hölzel an der Akademie Stuttgart, wo er auch mit Baumeister zusammentraf. 1914 arbeitete er gemeinsam mit Baumeister und Schlemmer am Wandbildfries für die Werkbundausstellung in Köln.

Link: Stenner-Homepage

Hans Stocker

Der Schweizer Kunstmaler, Kirchenmaler Hans Stocker (1896–1983) erhielt nach einer Ausbildung in Basel zum Kunstschlosser Malunterricht an der dortigen Gewerbeschule. Nach längeren Studienaufenthalten in Italien und Tunesien ließ er sich 1925 in Montigny-sur-Loing bei Paris nieder. Seit den 1920er Jahren war Hans Stocker durch seine Frau Mirjam Falschebner (1894–1993) mit Willi Baumeister befreundet, mit der dieser seinerseits seit 1911 befreundet war. 1925 bezog Hans Stocker ein Atelier in der Rue de Vaugirard in Paris. In dieses lud er Willi Baumeister zum Malen ein, wenn dieser in Paris war. 1940 kehrte Stocker nach Basel zurück. Mit seiner ausgesprochenen Begabung für das Wand- und Glasbild sowie seiner christlich gebundenen Aussage war Hans Stocker ein entscheidender Erneuerer der kirchlichen Kunst in einer großen Anzahl von Kirchen im In- und Ausland bis nach Japan. Von 1954 bis 1960 war er Präsident der Eidgenössischen Kunstkommission in Bern. Die Freundschaft zwischen den beiden Künstlern hielt bis zu Baumeisters Tod 1955. Stockers Tochter Myriam Pletner studierte in Stuttgart bei Baumeister Malerei.

Link: Stocker-Biografie bei Wikipedia

Sophie Taeuber-Arp

Sophie Taeuber-Arp (1889–1943) war Schweizer Malerin, Zeichnerin, Plastikerin und Designerin für Architektur, Bühne und Tanz. Von 1916 bis 1929 hatte sie einen Lehrauftrag an der Zürcher Kunstgewerbeschule. 1922 heiratete sie Hans Arp. 1926 siedelte sie mit ihm nach Straßburg über, wenig später nach Meudon bei Paris. 1930 wurde sie Mitglied der Künstlervereinigung „Cercle et Carré“, in der auch Willi Baumeister vertreten war, ebenso in der Künstlergruppe „Abstraction-Création“ 1931 bis 1934. 1937 war sie an der Konstruktivisten-Ausstellung in Basel mit Hans Arp und Willi Baumeister beteiligt. 1940 floh sie nach Grasse. Ende 1942 kehrte sie kurz vor ihrem Tod in die Schweiz zurück.

Link: Taeuber-Arp-Biografie bei Wikipedia

Joaquín Torres García

Der uruguayanische Maler Joaquín Torres García (1874–1949) lebte seit 1891 in Europa, davon seit 1926 in Paris. 1930 gründete er mit Michel Seuphor die Gruppe „Cercle et Carré“, der unter anderen auch Willi Baumeister angehörte. 1934 kehrte er wieder nach Südamerika zurück.

Link: García-Biografie bei Wikipedia

Jan Tschichold

Der deutsche Kalligraf und Typograf Jan Tschichold (1902–1974) arbeitete mit wichtigen Künstlern, wie László Moholy-Nagy, El Lissitzky, Kurt Schwitters u.a. zusammen, deren Bestreben es war, im Rahmen der Neuen Typografie des Bauhauses die Schemata herkömmlicher Typografie aufzubrechen, neue Ausdrucksweisen zu finden und zu einer weitaus experimentelleren Arbeitsweise zu gelangen. Wie Baumeister war er Mitglied des „ring neue werbegestalter“.

Link: Tschichold-Biografie bei Wikipedia

Albrecht Fürst von Urach

Der deutsche Maler und Botschafter in Bern Albrecht von Urach (1903–1969) studierte bei Christian Landenberger in Stuttgart und von 1927 bis 1930 an der Akademie Grande Chaumière in Paris. Begegnungen unter anderem mit Georges Braque und Jean Cocteau. In Paris half er Baumeister als Kollege bei der Vorbereitung zur Ausstellung in der Galerie Bonaparte. Reise nach China; Berichterstatter im Japanisch-Chinesischen Krieg. Verfasser von „Ostasien: Kampf um das kommende Reich“ und „Das Geheimnis japanischer Kraft“.

Link: Albrecht von Urach bei Calvin (in englischer Sprache)

Egon Vietta

Der deutsche Dramatiker, Essayist und Kritiker Egon Vietta (eigentlich Egon Fritz, 1903–1959) war Jurist im Staatsdienst und seit 1935 mit Willi Baumeister befreundet. Ab 1938 stand er in engem Kontakt mit Künstlern, Literaten und Verlegern. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er schriftstellerisch tätig und schrieb zahlreiche Artikel und Rezensionen über Baumeister. 1949 schuf er das Theaterstück „Monte Cassino“, das in Essen mit Bühnenbildern von Baumeister aufgeführt wurde. 1951 Künstlerischer Beirat mit Gustav Rudolf Sellner am Landestheater Darmstadt. 1950 gehörte Vietta zu den Organisatoren des Darmstädter Gesprächs, bei dem sich Baumeister heftig gegen Hans Sedlmayr und für die abstrakte Kunst aussprach.

Link: Vietta-Biografie bei Wikipedia

Friedrich Vordemberge-Gildewart

Der deutsche Grafiker, Typograf, Maler, Bildhauer und Schriftsteller Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899–1962) schuf seit 1919 abstrakte Kunst. Um 1923 kam es zur Begegnung und zum Austausch mit Baumeister. 1927 wurden beide Mitlied im „ring neue werbegestalter“. Seit 1932 war er Mitglied der Pariser Gruppe „Abstraction-Création“, in der auch Baumeister vertreten war. 1954 wurde er an die Hochschule für Gestaltung in Ulm berufen.

Links: VG-Initiative | Vordemberge-Gildewart-Biografie bei Wikipedia

Hans Warnecke

Der Deutsche Hans Warnecke (1900–1988) war Gold- und Silberschmied sowie Produktgestalter. Nach der Lehre in einer grafischen Kunstanstalt (1914–1918) studierte er von 1919 bis 1922 an der Kunstgewerbeschule Magdeburg. 1919 besuchte er die Bauhauswoche in Weimar, 1921 wurde er Mitglied im Deutschen Werkbund. 1923 bis 1925 besaß er eine eigene Werkstatt für Schmuck und Möbel in Pforzheim. 1928 Beginn der Freundschaft mit Willi Baumeister. Seit 1930 Lehrtätigkeit an der Städelschule in Frankfurt am Main für das „Frankfurter Haus“. Mitglied der „Oktober-Gruppe“ Frankfurt, u.a. zusammen mit Ernst May, Ferdinand Kramer, Mart Stam, Hans Hildebrandt, Franz Schuster, Martin Elsaesser, Willi Baumeister, Leberecht Migge, Adolf Meier und Hans Leistikow. Zwischen 1940 und 1943 arbeitete er zeitweise mit Oskar Schlemmer und Willi Baumeister in der Lackfabrik Dr. Kurt Herberts in Wuppertal zusammen. 1946 Übernahme einer Professur an der Staatlichen Fachschule für das Edelmetallgewerbe in Schwäbisch Gmünd, 1948 bis 1966 Lehrtätigkeit an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.

Theodor Werner

Der deutsche Maler Theodor Werner (1886–1969) studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, wo er um 1909 Baumeister kennenlernte. 1930 bis 1935 lebte er in Paris und wurde Mitglied der Künstlergruppe „Abstraction-Création“, der auch Baumeister angehörte. Nach 1947 zählte er zu den bedeutenden Vertretern der Abstrakten Malerei. 1948 gemeinsam mit Baumeister und Fritz Winter Teilnahme am „Salon des Réalités Nouvelles“ in Paris.

Link: Werner-Biografie bei Wikipedia

Hans Wesely

Hans Wesely (1930–1987) war von 1953 bis 1955 Student bei Professor Willi Baumeister.

Link: Hans Wesely Homepage

Fritz Winter

Der deutsche Maler Fritz Winter (1905–1976) zählt zu den wichtigsten abstrakten Künstlern der Nachkriegszeit. 1927 bis 1930 studierte er am Bauhaus in Dessau bei Josef Albers und Kandinsky. Wenig später arbeitete er dort mit Schlemmer und Klee zusammen. Mal- und Ausstellungsverbot in der Zeit des Nationalsozialismus. Zu seinen Freunden und Sammlern nach 1945 gehörten Will Grohmann und Ottomar Domnick, die auch Baumeister förderten. 1948 gemeinsam mit Baumeister und Theodor Werner Teilnahme am „Salon des Réalités Nouvelles“ in Paris. 1949 war er Gründungsmitglied der Künstlergruppe „ZEN 49“, der auch Baumeister angehörte. Nachdem es 1955 zu einer intensiven Auseinandersetzung im Deutschen Künstlerbund aufgrund kritischer Bemerkungen zur abstrakten Malerei durch den Ersten Vorsitzenden Karl Hofer gekommen war, traten Ernst Wilhelm Nay, Willi Baumeister und Fritz Winter aus.

Link: Winter-Biografie bei Wikipedia

Piet Zwart

Der holländische Künstler, Designer und Fotograf Piet Zwart (1885–1977) war nach dem Studium an der Kunstgewerbeschule in Amsterdam seit 1919 Dozent für Stilistik und ornamentale Studien an der Akademie in Rotterdam. Kontakt hatte er auch zur Künstlergruppe „De Stijl“. Gemeinsam mit Vilmos Huszar entwarf er Möbel und Innenräume. 1923 machte er Bekanntschaft mit Kurt Schwitters und begegnete Baumeister in Paris. 1928 wurde er Mitglied im „ring neue werbegestalter“,dem auch Baumeister angehörte. 1929 gestaltete er die holländische Abteilung der Werkbundaustellung „Film und Foto“ in Stuttgart. Ab 1940 betätigte er sich hauptsächlich als Architekt. Nach der Internierung 1942 war er ab 1946 weiter als Typograf tätig. 1961 wurde sein fotografisches Werk im Stedelijk Museum in Amsterdam gezeigt. 1973 gab es eine Retrospektive in Den Haag.

Link: Zwart-Biografie bei Wikipedia