Baumeister äußerte sich zu verschiedenen Themen, mit denen er sich intensiv beschäftigt hat, in Publikationen, Interviews, Artikeln oder Vorträgen. Hier eine Auswahl:

Über die Kunst

1943

Naturalismus ist fern der Natur. Je naturalistischer ein Gemälde ist, desto mehr wird es zur Wachsleiche. Es mißachtet die Zeit.

(Das Unbekannte in der Kunst, 4. Aufl., S. 109)

1943

Das Künstlerische ist grenzenlos wie die Metamorphosen in der Natur. Es setzt sich beständig über das Durchschnittliche im Empfinden, Denken und über die vom Menschen gemachten Gesellschaftsgesetze hinweg, weil es vom Urleben ausgeht.

(Das Unbekannte in der Kunst, 4. Aufl., S. 109)

1943

Ihre [die der heutigen Kunst] großen Werke sind immer einfach, selbstverständlich, ohne Pose. Sie sehen nicht aus, wie wenn sie von jemand gemacht, sondern als wenn sie von selbst entstanden wären. Natur hat sich geäußert.

(Das Unbekannte in der Kunst, 4. Aufl., S. 151)

1951

Die geheimnisvolle Kraft eines Kunstwerks steckt in seinem formhaft-abstrakten Teil, auch im Verhältnis vom Gegenständlichen zu seiner künstlerischen Verformung. Zu allen Zeiten ging die Kunst voran und gab den Kanon der gereinigten Sicht für die Augen der Menschheit.

(Künstler sehen produktiv, 1951)

1952

Ein Kunstwerk […] bildet einen kleinen Kosmos, der sich parallel zur Natur behauptet.

(Über das Eigengesetzliche in der Kunst, 1952)

1952

Genau so wie bei Betrachtung der realen Natur, die vorhandene, geahnte, oberste Kraft nicht deutlich sichtbar, aber doch ahnbar ist, genau so ist in jedem hohen Kunstwerk eine Kraft spürbar, die nicht geklärt werden kann.

(Über das Eigengesetzliche in der Kunst, 1952)

1952

Das Kunstwerk baut sich in einer anderen Logik auf. Es wird zu einem Organismus, der nicht auf Imitation sich gründet, sondern aus dem was man Kreation nennt. Auf der gemalten Fläche spielt sich ein Drama ab, das auf Farben und Formen beruht, auf Kontrasten und Ergänzungen, Beeinflussungen und gewissermaßen auf großen Umwegen zu einer Endharmonie gelangt.

(Über das Eigengesetzliche in der Kunst, 1952)

Über den Künstler

1943

Das originale Produzieren beruht nicht auf vergleichbarem Können, der originale Künstler kann in diesem Sinne im hohen Zustand nichts […]. Das Genie kann nichts und nur damit alles.

(Das Unbekannte in der Kunst, 4. Aufl., S. 138)

1943

Der Künstler originaler Art sieht eigentlich nicht. Da er als Vorderster mit jedem Werk ins Unbekannte stößt, kann er nicht voraussagen, auf was er stoßen wird […]. Selbst wenn der Künstler, bewegt von einem unfaßbaren Urwillen, in hohem Bewußtsein seiner Handlung, seine Sache sagt, meißelt oder malt, läßt er sich überraschen von dem, was unter seinen Händen entsteht.

(Das Unbekannte in der Kunst, 4. Aufl., S. 138)

1944

Je mehr er [der Künstler] sich vom Bekannten abhebt, desto wesentlicher seine künstlerische Leistung.

(Tagebuch, 1.9.1944)

1950

Alles muss eigentlich aus dem Nichts entstehen. Das Genie weiß im Augenblick der Kreation nichts.

(Vortrag vor Studenten einer Werkkunstschule: Das Kreative geht dem Unbekannten kühn entgegen, 1950)

1951

Der Künstler hält sich während seiner Arbeit einesteils an Bindungen und verlässt sie fast gleichzeitig bis es zur schöpferischen Richtung kommt. Der Künstler kommt in seinen unwillkürlichen Zustand, in dem er mit seinem Werkstoff allein ist, mit der Natur der Stoffe und mit seiner Natur. Diese zwei Naturen vereinigen sich. Der Künstler ist mit seiner Mitte an die Mitte der Natur angeschlossen.

(Das Unbekannte in der künstlerischen Produktion. Vortrag im Amerika-Haus München, 2.7.1951)

1952

Deshalb ist für den echten Künstler das Wertvollste was er an sich selber hat, nicht was die anderen von ihm denken.

(Antwort auf eine Umfrage des Süddeutschen Rundfunks SDR, 17.12.1952)

Über abstrakte Kunst

1949

die moderne kunst bildet nicht nach der natur, sondern wie die natur, parallel zur natur.

(gleichnisse zur natur, Der Spiegel 3, 1949)

1949

jedoch haben moderne bilder fast nur den inhalt der farb- und formfuge und deshalb gibt es gar keine titel, die den inhalt oder gehalt eines modernen bildes treffen könnten. der wirkliche gehalt eines modernen bildes liegt sichtbar und verborgen in dem ganz äußerlichen drama der farben und formen und all ihren beziehungen zueinander.

(gleichnisse zur natur, Der Spiegel 3, 1949)

1952

Die abstrahierende oder abstrakte Kunst steht nicht im Gegensatz zur Natur. Jeder Meister stellt ein neues Verhältnis her zwischen dem Menschen und der Natur, zwischen dem Menschen und dem Unbekannten und Unerklärbaren, zum Religiösen. In dieser neueren und neuesten Zeit, die sich vom letzten Jahrhundert in allem unterscheidet, wird wieder ein neues Verhältnis zwischen dem Menschen und der Natur und dem Unerklärbaren entwickelt.

(Antwort auf eine Umfrage des Süddeutschen Rundfunks SDR, 17.12.1952)

1952

Die abstrahierende oder abstrakte Kunst ist ebenfalls eine Naturdarstellung, ein Gleichnis zur Natur.

(Antwort auf eine Umfrage des Süddeutschen Rundfunks SDR, 17.12.1952)

1952

Die abstrakte Malerei gibt ein aktives Beispiel für die unsichtbaren Kräfte, die ständig die Natur ausformen.

(Antwort auf eine Umfrage des Süddeutschen Rundfunks SDR, 17.12.1952)

1953

Die sogenannte abstrakte Malerei ist nicht abstrakt im Sinne von Fremdheit zum Leben und Menschen. Die Empfindungen des Künstlers sind ganz natürliche. Eine senkrechte, gerade Linie vermittelt einen ganz bestimmten Empfindungswert, den alle Menschen gleich empfangen können. Eine gekurvte Linie […] löst dagegen andere Empfindungen aus. Ebenso vermitteln die Farben und die Farben-Zusammenstellungen bestimmte Empfindungen. Ein dunkel oder grau gehaltenes Bild hat einen total anderen Ausdruck als ein bunteres oder ganz buntes Bild. Diese einfachen Ausdrucksmöglichkeiten sind auch in der alten Kunst die primären Ausdruckswerte, nicht das gegenständliche Motiv. Die neuere Kunstart gibt diesen elementaren Mitteln den Vorrang. Parallel zur Kunst ist in der heutigen Zeit auf allen geistigen Gebieten die Bevorzugung des Elementaren bezeichnend.

(Abstrakt? Aral-Journal, Heft 2, 1953)

Über Kunstbetrachtung

1943

Kunstbetrachtung ist ein einfacherer Vorgang als allgemein angenommen wird. Der Zustand des Betrachters ist sein Ausgangspunkt, nicht seine Meinung oder der gesunde Menschenverstand. Beide sind verdächtig, von der jeweils herrschenden Durchschnittlichkeit bestimmt zu sein.

(Das Unbekannte in der Kunst, 4. Aufl., S. 12)

1949

die vieljährige, ausschließliche gewohnheit, naturalistische bilder und skulpturen zu betrachten, ist das einzige hemmnis, das das publikum daran hindert, leichter einen kontakt mit der heutigen kunst zu finden. das publikum […] will diese gemalten welt in übereinstimmung sehen mit den eindrücken, die es täglich vor augen hat. […] an die gegenstandslose malerei muß man ganz andere forderungen stellen. man muß einen ganz neuen standpunkt der anschauung gewinnen, der im anfang noch […] gewisse überwindung kostet.

(gleichnisse zur natur, Der Spiegel 3, 1949)

1950

Die unnennbaren Werte eines Kunstwerkes können ja ebenso wenig mit Worten gefasst werden wie ein Konzert von Mozart. Man kann darüber sprechen, dieses und jenes besonders hervorheben, das ist aber auch alles. Der Gehalt eines Kunstwerkes bleibt ein Geheimnis, aber er ist vorhanden.

(Vortrag vor Studenten einer Werkkunstschule: Das Kreative geht dem Unbekannten kühn entgegen, 1950)

1952

Die Betrachtung muss zu einem Erlebnis führen. Alle Kräfte, die der Künstler geistig investierte, strahlen bei längerer Betrachtung zurück. Es ist dazu eine längere Betrachtung nötig. Es ist auch wichtig, dass man nicht vorschnell urteilt.

(Über das Eigengesetzliche in der Kunst, 1952)

1952

Kunstwerke kann man nicht naiv genug betrachten. Da wir alle von einer überreichen Tradition in der Malerei überlastet und fast zugedeckt sind, ist es ein erstes bei der Betrachtung moderner Gemälde, die Meister der Vergangenheit zunächst zu vergessen. Die Werte der zurückliegenden Kunst, der Tradition, sollen in keiner Weise geschmälert werden, aber man muss bei dem Betrachten neuzeitlicher Kunst nie von der Tradition ausgehen, sondern man sollte in sich zunächst tabula rasa machen. Gelingt es dem Beschauer, diesen Zustand der Naivität zu erreichen, so sind alle Bedingungen gegeben, um das Kunstwerk aufnehmen zu können. Demnach ist der Zustand des Betrachters viel wichtiger, als seine mitgebrachte Kunstkenntnis und Ableitungen davon.

(Über das Eigengesetzliche in der Kunst, 1952)

1952

Die Kunst gehört zum Menschen, um ihn voll zu machen, um ihm ein Gleichgewicht, die Harmonie zu geben, um dem verwirrenden Getriebe des Alltags begegnen zu können. Der Mensch wird durch den Umgang mit der Kunst auf sich selbst zurückgeführt.

(Antwort auf eine Umfrage des Süddeutschen Rundfunks SDR, 17.12.1952)

Über das Sehen und Schauen

1951

Das ursprüngliche Sehen ist elementar, neutral, nicht spezialistisch. Es birgt alle Möglichkeiten. Das nur naturalistisch-reproduktive Sehen, die karge Domäne des naturalistischen Zeichenlehrers, ist einengend und verderblich. Es muß beim Sehen eine produktive Leistung vor sich gehen. Der Seher wird damit zum selbständigen Entdecker.

(Künstler sehen produktiv, 1951)

1951

Das ursprüngliche und künstlerische Sehen ist mehr ein Schauen. Es springt nicht sofort auf die Realität der Dinge und ihren Gebrauchswert, sondern Farben und Formen genügen zu einem bedeutungsvollen Seh-Erlebnis oder leiten es ein.

(Künstler sehen produktiv, 1951)

Über Bewegung in der Kunst

1952

Der Maler kann auf seinem Malgrund keine reale Bewegung hervorbringen. Er kann aber die Empfindung für Bewegung geben. Diese Scheinbewegung ist ein Merkmal, die fast in der ganzen modernen Kunst zum Ausdruck kommt.

(Über das Eigengesetzliche in der Kunst, 1952)

1952

Cézanne hat die Bewegung und damit die Zeitsubstanz in die Malerei eingefügt. Die Empfindung für Bewegung ist ab Cézanne aus der Malerei bis heute nicht mehr wegzudenken. Die Statik des Naturalismus war damit verlassen.

(Antwort auf eine Umfrage des Süddeutschen Rundfunks SDR, 17.12.1952)

Über das Zeich(n)en

1931

Man muss die Stärke einer einzigen Linie empfunden haben, den Kontur eines Bisons aus prähistorischer Zeit, freilich nicht wegen des Bisons.

(Übersetzt aus: De l’Art Abstrait, Paris 1931)

Über die Aufgaben einer Jury

1950

„Segelschiff“ haben wir noch nicht, das muss hinein.

(Bonmot Willi Baumeisters während der Auswahl für eine Ausstellung des Deutschen Künstlerbunds)

Über die Lehre

1943

Der Lehrer hat zu leeren, nicht mit seinen Formeln zu füllen.

(Das Unbekannte in der Kunst, 4. Aufl., S. 148)

1950

Kunst ist nicht lehrbar.

(Vortrag vor Studenten einer Werkkunstschule: Das Kreative geht dem Unbekannten kühn entgegen, 1950)

1952

Der Ruhm kommt zu dem, der nicht an den Ruhm denkt.

(Antwort auf eine Umfrage des Süddeutschen Rundfunks SDR, 17.12.1952)

Über die Typographie

1926

Die hergebrachte Ordnung ist die symmetrische. […] Die Kräfteverteilung dieser Anordnung verteilt Kräfte und Spannungen nach beiden Seiten. Kräfte und Spannungen heben sich gegenseitig auf zugunsten der Balance. Ein Anfang und Einstieg für das Auge ist bei diesem System nicht vorhanden. Man wird dauernd von der Mittelaxe [sic!] angezogen. Diese Anordnung kommt dem Ablesen in keiner Weise entgegen […]. Das Einführen des Auges in das absolut flächenhafte System der Druckseite kann nur durch Verlagerung des Schwerpunkts erfolgen, und zwar nach dem Anfang zu. Dem Startort für den Text. Also links oben. Die reichverzierten Initialen der alten Handschriften waren funktionell und deshalb richtig. An diesen Blickfang hat sich der nun folgende Text wie die Wagen an die Lokomotive zu hängen. Von links oben nach rechts unten herrscht die grundlegende Bewegung.

(Aus: Neue Typographie, in Kermer 1989, S. 165 ff. )

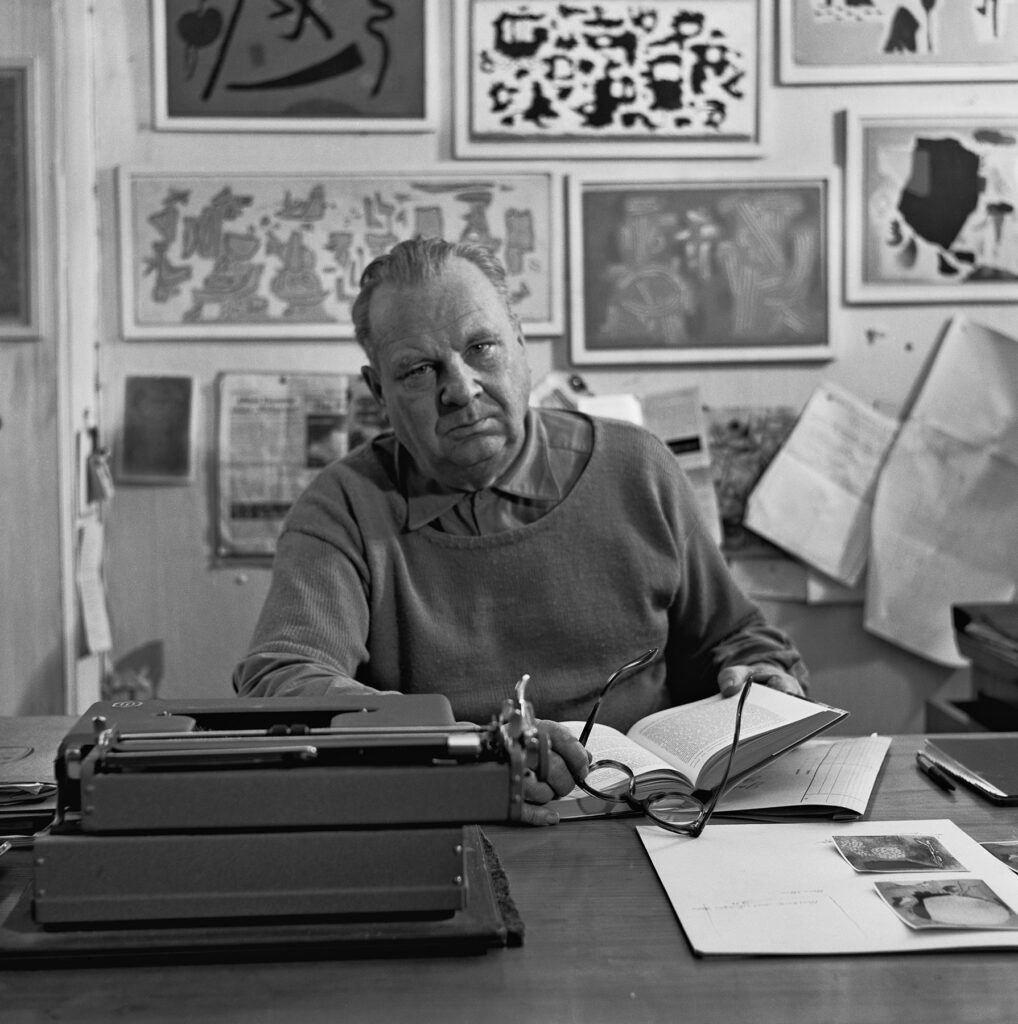

Foto: Johannes Schubert (Inv.-Nr. ab-f-003–030-sw_cc) (Inv.-Nr. ab-f-003–030)