Hier werden fortlaufend all jene Mäzene, Sammler, Förderer und Freunde kurz vorgestellt, mit denen er zusammenarbeitete, die ihn beeinflussten oder auf sonst eine Weise seinen Lebensweg als Künstler kreuzten.

A–Z

Wilhelm (Wil) F. Arntz

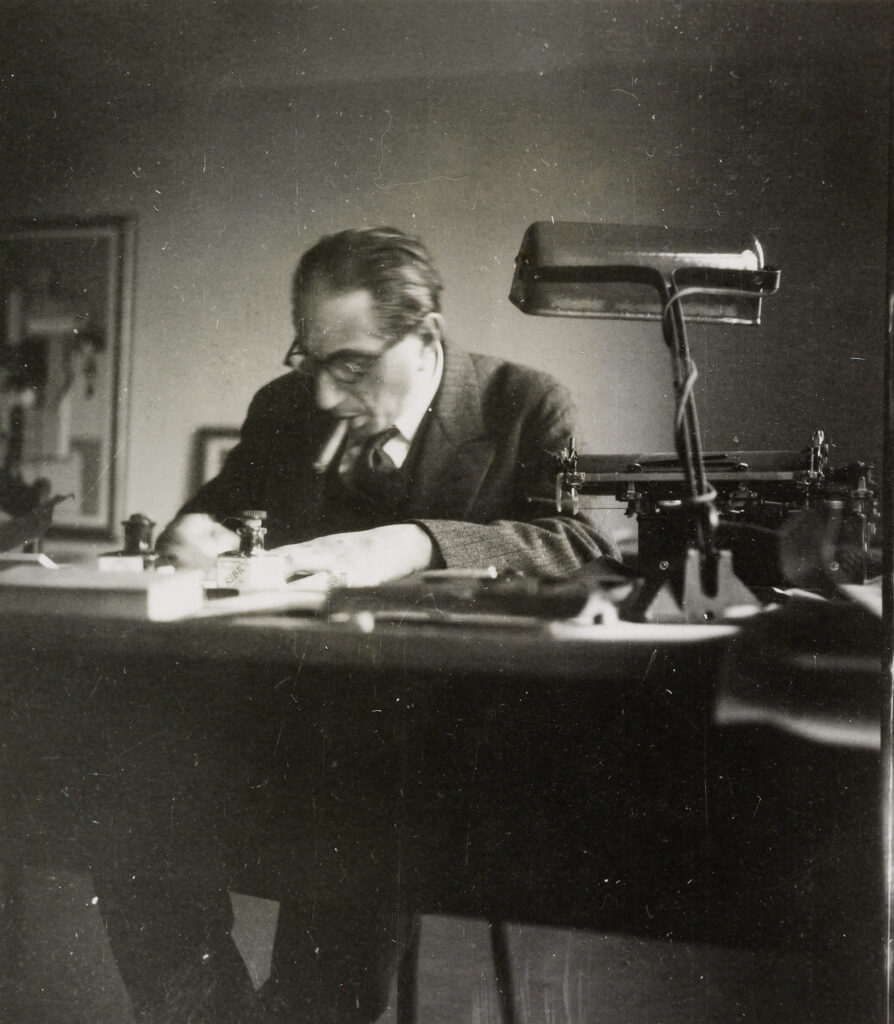

Wilhelm (Wil) F. Arntz (1903–1985) war ein deutscher Schriftsteller, Verlagsbuchhändler, Redakteur und Experte für Kunst des 20. Jahrhunderts. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft in München, Berlin und Frankfurt am Main wurde er Assistent bei dem Völkerrechtler Prof. Köbner, der mit einer Tochter von Max Liebermann verheiratet war. Auf diese Weise erhielt er ersten Kontakt zur Kunst. 1937 wurde er in Berlin durch die Gestapo verhaftet. 1939 bis 1944 war er freischaffend als Schriftsteller tätig. Zu dieser Zeit begann er, expressionistische Kunst zu sammeln. Nach Kriegsgefangenschaft traf Arntz 1945 in Stuttgart wieder mit seiner Familie zusammen. Sie hatten verabredet: „Nach dem Krieg treffen wir uns bei Baumeister.“ Zwischen 1947 und 1978 Mitarbeit in Kunsthäusern Ketterer und Lempertz in Stuttgart bzw. Köln. Ab 1945 baute Arntz eine umfangreiche Bibliothek der Kunst des 20. Jahrhunderts auf. 50 000 Bücher gingen später an das Getty-Museum. Die Bekanntschaft mit Baumeister begann 1932 in Frankfurt. Baumeister notierte am 31.5.1933: „Wilhelm Arntz Redakteur und guter Kamerad.“ 1946 begutachteten Arntz und Verleger Hatje die von Baumeister im Krieg gezeichnete Illustrationsfolge „Sturm“ von Shakespeare. 1954 schrieb er in der Festschrift für Willi Baumeister zu dessen 65. Geburtstag unter dem Titel „Baumeister – ganz konkret“.

Felicitas Baumeister

Felicitas Baumeister (geb. 1933) ist eine der beiden Töchter von Willi und Margarete Baumeister. Sie wuchs in Stuttgart auf, bis die Familie 1943 die von Bomben bedrohte Stadt verließ und nach Urach zog. Nach Kriegsende kehrte die Familie nach Stuttgart zurück. Felicitas besuchte bis 1950 das Hölderlin-Gymnasium. Ab 1951 unternahm sie mehrere Reisen in die Modestadt Paris. Die Frauenfachschule, gewerbliche Richtung, schloss sie mit der Staatlichen Abschlussprüfung ab; die Lehre im Damenschneiderhandwerk beendete sie erfolgreich 1955. Nach dem Tod des Vaters 1955 begann sie gemeinsam mit Mutter und Schwester Krista die jahrzehntelange Aufarbeitung seines künstlerischen Nachlasses. Bereits 1956 wirkte sie an der Realisierung einer noch von Baumeister geplanten Ausstellung in den Kleemann Galleries New York mit. 1958 heiratete sie den Betriebswirt Roland Karg; sie arbeitete beim Firmenaufbau ihres Mannes mit. 1989 beteiligte sie sich an Jochen Canobbis Film über Willi Baumeister. 2005 entschieden sich Felicitas Baumeister und Jochen Gutbrod, das seit den 1970er Jahren so genannte „Archiv Baumeister“ an eine öffentliche Institution anzugliedern, worauf das Archiv ins Kunstmuseum Stuttgart zog. 2008 fand die Gründung der Willi Baumeister Stiftung GmbH, mit Felicitas Baumeister als Vorsitzende des Kuratoriums, statt. 2010 wurde sie zur Ehrensenatorin der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart ernannt. 2013 entstand durch ihre Initiative das eBook „Willi Baumeister, Schöpfer aus dem Unbekannten“ von Brigitte Pedde. Ihre engagierte Mitarbeit an zahlreichen Ausstellungen und Werkverzeichnissen von Willi Baumeister sind tabellarisch aufgeführt:

Auswahl der Ausstellungen: 1956 Ausführung der von Willi Baumeister geplanten Ausstellung in der Kleemann Galleries New York; 1966/67 Musée National d’Art Moderne, Paris; 1971/72 Zeitgenössische Deutsche Kunst, Tokyo; 1981–1984 Wanderausstellung Finnland, Norwegen, Niederlande, Frankreich (Lyon, Bordeaux), Luxemburg; 1989 Nationalgalerie Berlin; 2003–2004 Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid und Städtische Galerie im Lenbachhaus, München; 2005–2006 Bucerius Kunstforum, Hamburg, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, Von der Heydt-Museum,Wuppertal; 2011–2012 Museu Fundació Juan March, Palma, Kunstmuseum Winterthur und Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto MART, Rovereto; 2013 Kunstmuseum Stuttgart. Mitarbeit und Mitautorschaft bei Werkverzeichnissen: (nähere Angaben im Literaturverzeichnis) Beye/Baumeister 2002; Grohmann 1963; Kermer 1989; Ponert 1988; Presler/Baumeister 2010; Spielmann/Baumeister 2005.

Zur Laudatio zum 80. Geburtstag von Felicitas Baumeister

Margarete/Margrit Baumeister

Margarete Baumeister, geborene Oehm (1898–1978), nahm nach dem Besuch der Höheren Mädchenschule in Stuttgart Privatunterricht im Malen und Zeichnen. Durch ihre Freundin Berta Schleicher, Schwester des Architekten Gustav Schleicher, lernte sie 1923 Willi Baumeister kennen und bat ihn um Korrektur ihrer Arbeiten. 1924 stellte sie in der Stuttgarter Secession im Stuttgarter Kunstverein sowie 1925 im Kunstkabinett am Friedrichsplatz in Stuttgart aus. Nach ihrer Heirat mit Willi Baumeister 1926 gab sie ihre künstlerische Arbeit auf, um ihre Kraft in das Werk Willi Baumeisters investieren zu können. Er nannte sie fortan mit dem Vornamen Margrit. Willi Baumeister sagte von ihr, sie sei seine beste Kritikerin. Nach der Arbeit im Atelier brachte Baumeister das Bild, an dem er gerade arbeitete, in die Wohnung, wo sie es gemeinsam besprachen. Nach dem plötzlichen Tod Baumeisters kümmerte sie sich mit großem Engagement um den künstlerischen Nachlass.

Link: www.margarete-oehm.org

Fritz Berckhemer

Der deutsche Paläontologe Fritz Berckhemer (1890–1954) übernahm nach einer Beschäftigung als Kurator für Paläontologie am Museum der Columbia-Universität in New York im Jahr 1919 die Stelle eines Assistenten am Stuttgarter Naturalienkabinett, einer der bedeutendsten geologischen Sammlungen Deutschlands. 1926 wurde er zum Hauptkonservator und Leiter der geologisch-paläontologischen Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart ernannt. Berckhemer hielt engen Kontakt zu württembergischen Kiesgrubenbesitzern und barg wertvolle Funde aus der Steinzeit. Seit 1930 wirkte er als Dozent für Paläontologie an der Technischen Hochschule in Stuttgart, 1949 wurde ihm der Professorentitel verliehen. Willi Baumeister unternahm 1934 und 1939 unter Leitung Berckhemers mehrere Exkursionen zu bedeutenden steinzeitlichen Ausgrabungsstätten in Württemberg. Durch Vermittlung von Berckhemer konnte Baumeister Abgüsse der ältesten Kunstwerke der Menschheit erwerben – neun über 30 000 Jahre alte kleine Plastiken vom Vogelherd bei Heidenheim. Durch persönliche Anstrengungen sicherte Fritz Berckhemer während des Zweiten Weltkriegs wertvolle Güter des Museums für Naturkunde.

Marie-Jeanne Bucher

Die französische Galeristin Marie-Jeanne Bucher (1872–1946) war zunächst seit 1913 in Schweizer Bibliotheken beschäftigt, bevor sie 1923 in die Pariser Rue du Vaugirard zog. 1924 eröffnete sie eine galerie-librairie im Magasin de Pierre Chareau und zeigte Skulpturen und Arbeiten auf Papier von Lipschitz. 1929 eröffnete sie ihre eigene Galerie in der Rue du Cherche-Midi. 1937 reiste Willi Baumeister nach Paris und traf mit Fernand Léger, Le Corbusier und Jeanne Bucher zusammen. 1939 gründet Bucher die Galerie auf dem Boulevard du Montparnasse. Eine Einzelausstellung mit Werken Willi Baumeisters im Januar 1939 stieß in Frankreich auf große Resonanz. Wegen der Nationalsozialisten sollte die Presse nicht darüber berichten. Jeanne Bucher vertrat unter anderen Hans Arp, Baumeister, Sophie Taeuber-Arp, André Bauchant, Georges Braque, Wassily Kandinsky, Max Ernst, Miró, Picasso, Jean Lurçat und Zao Wou-Ki. Im November 1949 sowie 1954 fanden weitere Einzelausstellungen mit Werken Willi Baumeisters statt.

Luitpold Domberger

Der deutsche Grafiker und Siebdrucker Luitpold Domberger (1912–2005) studierte seit 1928 an der Kunst- und Gewerbeschule in Pforzheim. Ab 1934 war er selbstständiger Gebrauchsgrafiker im „Atelier für Werbung“ in Pforzheim. Nach dem Umzug nach Stuttgart um 1935 arbeitete er als freier Mitarbeiter mehrerer Unternehmen und Galerien. Nach 1945 betätigte er sich wieder als selbstständiger Grafiker in Stuttgart. 1948 bekam er ersten Kontakt mit der Technik des Siebrucks durch eine Ausstellung im Stuttgarter Amerikahaus. Es folgt eine erste Phase des Experimentierens in dieser Technik. 1949 richtete er die erste Siebdruckwerkstatt in der Gänsheidestraße 26 in Stuttgart ein, wo er Willi Baumeister kennenlernte, der im selben Haus sein Atelier hatte. Seit 1950 wird die Technik des Siebdrucks für Kunstdrucke verwendet und seither Serigrafie genannt. Die ersten Serigrafien entstanden von und mit Willi Baumeister. Domberger wurde Initiator und Mitbegründer des „Verbandes deutscher Siebdrucker“. In der Zeit zwischen 1950 und 1955 schuf Baumeister in Zusammenarbeit mit Domberger 56 Serigrafien. 1955 plante der Verleger Karl Gutbrod mit Baumeister und Domberger eine serigrafische Umsetzung der Illustrationen zum Gilgamesch-Epos, welche Baumeister 1943 gezeichnet hat. Erst sieben Serigrafien waren zum Druck fertiggestellt, als Baumeister im August 1955 starb. 1976 wurde der unvollendete Zyklus posthum nach den von Baumeister fertig bearbeiteten Filmen durch Luitpold Domberger in einer Auflage von 100 Exemplaren gedruckt. 1959 wurde Domberger der erste Lehrmeister für Siebdruck in Deutschland.

Ottomar Domnick

Ottomar Domnick (1907–1989), Neurologe und Psychiater mit eigener Klinik in Stuttgart, zählte zu den engagiertesten Sammlern und Vermittlern moderner Kunst in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. 1954 drehte er einen Film über Willi Baumeister und erwarb eine Vielzahl an Bildern für seine Sammlung. Er veranstaltete in seinen Räumen den Vortrags-Zyklus „Die schöpferischen Kräfte in der abstrakten Malerei“ mit begleitenden Ausstellungen.

Alfred Flechtheim

Der international angesehene deutsche Kunsthändler, Galerist und Verleger Alfred Flechtheim (1878–1937) eröffnete nach einer Kaufmannslehre 1913 in Düsseldorf seine erste Galerie, der weitere Häuser in Frankfurt, Köln und Berlin folgten. 1921 siedelt er nach Berlin über. Er vertrat unter anderen Willi Baumeister, Max Beckmann, Georges Braque, George Grosz, Paul Klee, Pablo Picasso und Fernand Léger. 1921 gründete Flechtheim die Zeitschrift „Der Querschnitt“, deren Titelsignet mit dem „Q“ später von Baumeister entworfen wurde. Im Frühjahr 1929 zeigte Flechtheim in Berlin und Düsseldorf eine Einzelausstellung mit Bildern Baumeisters. Im November 1929 entwarf Baumeister das Plakat für eine Ausstellung von Flechtheim & Kahnweiler in Frankfurt am Main. Im Verlag der Galerie Flechtheim erschien im selben Jahr die Mappe „sport und maschine“ mit 20 Blättern nach Handzeichnungen Baumeisters. 1933 floh Flechtheim über Paris nach London, wo er 1937 starb.

Virginia Fontaine

Virginia Fontaine, geborene Virginia Hammersmith, war eine amerikanische Sammlerin, Journalistin und Fotografin. Sie war eine begeisterte Vermittlerin von Deutscher Kunst und integrierte sich zwischen 1947 und 1969 in deren künstlerischen Kreisen. Fontaine studierte Kunst an der Yale University und zog 1947 mit ihrem Mann, Paul Fontaine, und Kind nach Deutschland. Fontaine nahm mit deutschen Künstlern, Sammlern und Museumsdirektoren Kontakt auf und dokumentierte ihre Erlebnisse in vielen Briefen, Berichten und Bildern. Eine der einflussreichsten Personen, die Fontaine kennenlernte, war die deutsche Sammlerin Hannah Bekker vom Rath. Fontaine und Bekker wurden schnell engste Freundinnen und reisten oft zusammen durch Deutschland, um Maler zu besuchen, Ausstellungen zu besichtigen und Kunst zu kaufen. Auf einem dieser Ausflüge wurde sie Willi Baumeister vorgestellt. Sie beschrieb ihren ersten Besuch mit Baumeister in einem ihrer Briefen: „Wir besuchten ihn oft in Stuttgart und er war auch oft bei uns in Frankfurt auf Besuch. Ich mochte ihn sofort. Er ließ mich herumschauen, während sich die andern auf Deutsch unterhielten.“ Abgesehen von gegenseitiger Korrespondenz war Virginia Fontaine eine große Anhängerin der Kunst Baumeisters und kaufte viele seiner Gemälde.

Karl Gutbrod

Der Stuttgarter Verleger Karl Gutbrod (1905–1984) war geschäftsführender Gesellschafter des Stuttgarter Kohlhammer Verlags. Bereits 1944 sprach er sich für die Veröffentlichung der Schrift „Das Unbekannte in der Kunst“ aus. 1956 war er Mitbegründer des DuMont-Buchverlags in Köln, wo 1960 die Neuauflage von „Das Unbekannte in der Kunst“ erschien. 1958 heiratete er Willi Baumeisters Tochter Krista. Unter seiner Leitung erschienen wichtige Künstlermonographien. Zu seinen wichtigsten eigenen Ausgaben gehört „Die frühen Kulturen der Welt“ (1964 mit Marcel Brion). 1955 planten er und Willi Baumeister eine Edition von Serigrafien zum Thema „Gilgamesch“, die aufgrund des Todes von Baumeister nicht mehr realisiert werden konnte.

Krista Gutbrod

Krista Gutbrod, geborene Baumeister (1928–1995) war eine der beiden Töchter von Willi und Margarete Baumeister. Sie wuchs in Frankfurt am Main und Stuttgart auf. 1943 verließ die Familie das von Bomben bedrohte Stuttgart und zog nach Urach, nach Kriegsende kehrten sie im August 1945 in die Heimatstadt zurück. Nach dem Abitur 1948 folgte eine Ausbildung im Kohlhammer-Verlag in Stuttgart, ab 1954 studierte Krista Baumeister in München Kunstgeschichte und Archäologie. Parallel zum Studium arbeitete sie in einem Verlag in München. Als 1955 der Vater Willi Baumeister verstarb, begann für Krista, ihre Mutter und ihre Schwester Felicitas die engagierte und lebenslange Nachlasspflege. 1958 heiratete sie den Verleger Karl Gutbrod, das Paar zog nach Köln. Dort unterstützte sie ihren Mann beim Aufbau der Kunstabteilung des Verlags M. DuMont Schauberg. Krista Gutbrod betreute zahlreiche Ausstellungen, in denen Werke von Willi Baumeister präsentiert wurden. 1963 wurde der Sohn Jochen Gutbrod geboren. Die Familie unternahm viele Studienreisen zu archäologisch interessanten Orten in Griechenland, Italien und Malta. 1970 erfolgte der Umzug in die Schweiz, nach Montana, Kanton Wallis; 1979 die Rückkehr nach Stuttgart ins Elternhaus. 1984 verstarb ihr Mann Karl Gutbrod. Krista Gutbrod, die jahrzehntelang den künstlerischen Nachlass ihres Vaters betreute, starb 1995 in Stuttgart.

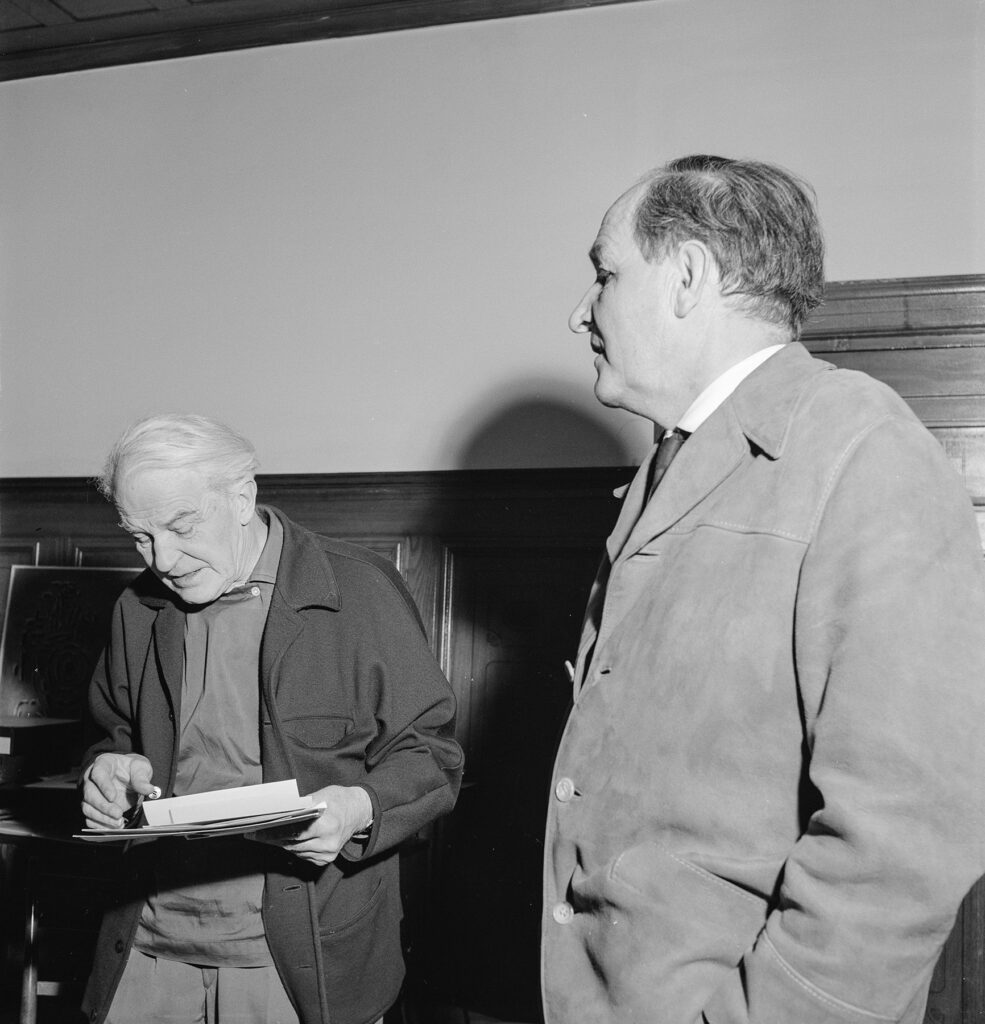

Gerd Hatje

Der deutsche Verleger Gerd Hatje (1915–2007) war Herausgeber hauptsächlich von Kunst- und Architekturbüchern in Stuttgart. Er erhielt schon am 2. November 1945 durch die Militärregierung Deutschland die Zulassung, Bücher und Broschüren herauszugeben. 1946 trat er mit Willi Baumeister in Verbindung. Gemeinsam planten sie verschiedene Veröffentlichungen. Folgende Publikationen über Willi Baumeister erschienen unter seinem Verlag: „Tempest“ von William Shakespeare mit 42 Illustrationen von Willi Baumeister (1947); „Kunstmappe Willi Baumeister“ mit neun Abbildungen von Gemälden und fünf Zeichnungen, Text von Will Grohmann (1947); Text von Willi Baumeister im Ausstellungskatalog Fernand Léger, Freiburg i.Br. (1949); Strukturdruck in Serigrafie „Montaru“, Auflage 200 Exemplare (1955); Gottfried Boehm „Willi Baumeister“ (1995); Peter Beye, Felicitas Baumeister „Werkkatalog der Gemälde“, Band I und II (2002); Wolfgang Schürle, Nickolas J. Conard „Zwei Weltalter – Eiszeitkunst und die Bildwelt Willi Baumeisters“ (2005); Heinz Spielmann, Felicitas Baumeister „Werkkatalog der Druckgraphik“ mit einer Vorzugsausgabe Collector’s Editions mit einer fünffarbigen Lithografie „Scheinrelief“, WVZ Spielmann/Baumeister 151, 1955/1964, Auflage: 80 (2005); „Willi Baumeister – Figuren und Zeichen“, Hrsg. Heinz Spielmann, Ortrud Westheider (2005).

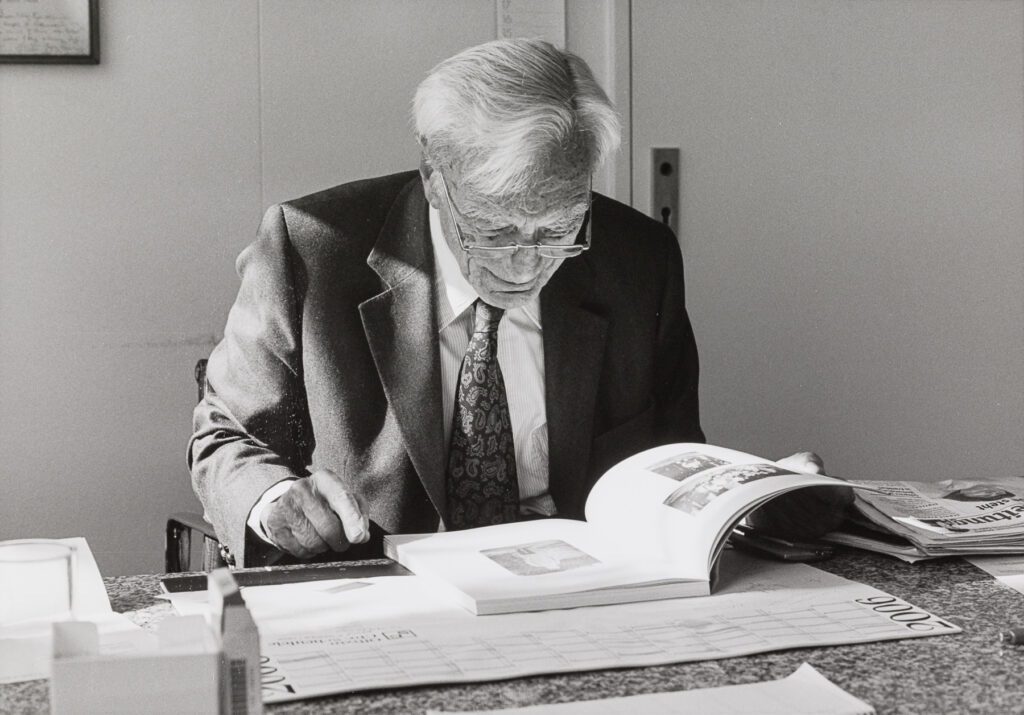

Kurt Herberts

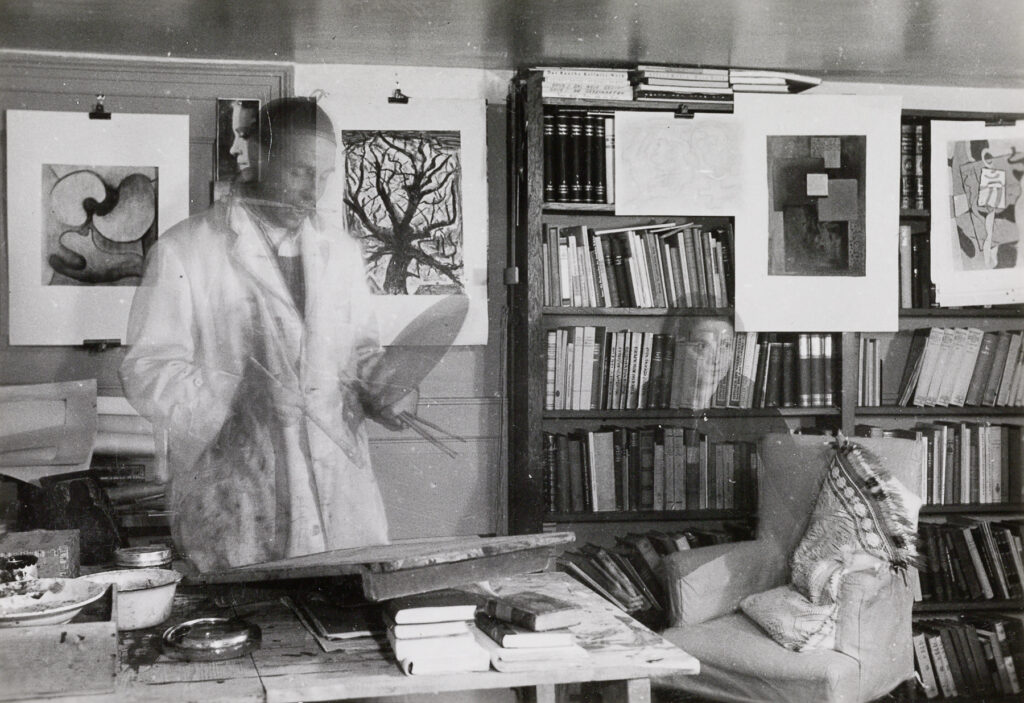

Prof. Dr. Kurt Herberts (1901–1989) war Inhaber der Wuppertaler Lackfabrik Dr. Kurt Herberts & Co. Zwischen 1937 und 1944 beauftragte Herberts namhafte, aus der Öffentlichkeit verbannte Künstler, darunter Baumeister und Oskar Schlemmer, mit verschiedenen Aufgaben im Bereich der Firmenbauten, der Werbung und der künstlerischen Anwendung moderner Lackfarben. In Zusammenarbeit mit Herberts und unter dessen Namen publizierte Baumeister während des Krieges mehrere Bücher über die Erforschung historischer und moderner Maltechniken: „10000 Jahre Malerei und ihre Werkstoffe“ (1939), „Dokumente zur Malstoffgeschichte“ (1940), „Lackierkunst im technischen Zeitalter“ (1940), „Dr. Kurt Herberts. Untersuchungen“ (1940), „Anfänge der Malerei“ (1941), „Aus der Maltechnik geboren“ (1942), „Wände und Wandbild“ (1942, erschienen 1953), „Modulation und Patina“ (1944, erschienen 1989).

Henry Miller

Mit dem amerikanischen Schriftsteller Henry Miller (1891–1980) traf Baumeister Anfang der 1930er Jahre erstmals zusammen, als Miller in Paris lebte. In einem Brief vom 11.3.1948 schrieb Miller an Willi Baumeister: „I must say I enjoy looking at your good honest face. You look so familiar. Perhaps I saw you, in the old days – somewhere in Montparnasse.“ Im gleichen Brief bedankte sich Miller für den Brief Baumeisters zur Geburt seines Sohnes Tony. Am 17.1.1950 schrieb Miller an Baumeister, dass er dessen Ausstellung in Paris gesehen hat und sehr gut findet. Er bedankte sich für die Übersendung des Katalogs „bien fraternellement“. In einem Brief vom 19.5.1950 bat Miller um Übersendung von Postkarten von der Höhle von Altamira (Spanien). Er war sehr daran interessiert und bedankte sich, dass ihm Baumeister immer wieder interessante Dinge schickte.

Heinrich Maria Ledig-Rowohlt

Der deutsche Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt (1908–1992) stieg nach einer kaufmännischen Ausbildung 1930 in den elterlichen Verlag in Berlin ein. 1938 übernahm er nach Emigration des Vaters die Leitung des Rowohlt-Verlages. Anfang der 1940er Jahre übersiedelte er nach Stuttgart. Dort kam es 1943 zu einem Arbeitsverbot durch die Nationalsozialisten und zur Schließung des Verlages. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gründete Ledig-Rowohlt den Verlag in Stuttgart neu. Hier traf er immer wieder mit Willi Baumeister zusammen. Ledig-Rowohlt erwarb einige seiner Bilder. Baumeister wiederum erwarb zwei Entwürfe von Miró, die für ein Gedichtband von Jacques Prévert bestimmt waren. In der Zeitschrift „PINGUIN“, die Ledig-Rowohlt durch Erich Kästner herausgeben ließ, wurde Baumeisters Artikel „Ist Kunst lehrbar“ veröffentlicht. 1950 verlegte er den Hauptsitz seines Verlages nach Hamburg; 1983 verkaufte er den Verlag an die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck in Stuttgart. Link: Ledig-Rowohlt-Stiftung.

Herwarth Walden

Der deutsche Galerist, Verleger und Musiker Herwarth Walden (Georg Lewin) (1878–1941) studierte Musik in Berlin und Florenz und war von 1901 bis 1911 mit Else Lasker-Schüler verheiratet. 1903 gründete er den Berliner Verein für Kunst und begann, die avantgardistische Zeitschrift „Der Sturm“ herauszugeben. 1912 gründete Walden die Galerie ‚Der Sturm‘ in Berlin. 1913 fand dort der „Erste Deutsche Herbstsalon“ statt, in der auch Willi Baumeister vertreten war. 1919 holte die Stuttgarter Künstlervereinigung „Üecht“ Bilder von Sturm-Künstlern für eine eigene Ausstellung nach Stuttgart. Zwischen 1920 und 1922 war Baumeister mehrfach in Waldens Galerie vertreten. Seit 1918 war Walden Mitglied der Kommunistischen Partei und ließ sich 1932 in Moskau nieder, wo er als Lehrer und Verleger arbeitete. Nach seiner Verhaftung durch die stalinistische Regierung starb Walden 1941 in einem Gefängnis bei Saratow.

Curt Weller

Der deutsche Verleger Curt Weller (1895–1955) studierte nach dem Schulbesuch in Stuttgart auf einer Berliner Schauspielschule Dramaturgie und Regie. Nach dem kriegsbedingten Verlust eines Beines wurde er ab 1920 in Leipzig zum Verlagsbuchhändler ausgebildet. Von 1921 bis 1927 war er im Hirzel-Verlag angestellt, gründete aber bereits während dieser Arbeit den Verlag Curt Weller, Leipzig und Wien, in dem er hauptsächlich belletristische Titel aus dem europäischen Raum verlegte. Weller zählt zu den Entdeckern von Hermann Hesse und Erich Kästner. Ab 1930 war er Prokurist und Herstellungsleiter bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. 1933 machte er sich selbstständig und zog an den Bodensee. In der Zeit seines inneren Exils stand er in Kontakt mit Künstlern und Kunstwissenschaftlern, wie Max Ackermann, Willi Baumeister, Oskar Schlemmer, C.G. Becker, Will Grohmann und Walter Kaesbach. 1942/43 wurde Curt Weller wegen Wehrkraftzersetzung für ein Jahr in Haft genommen. Weller und Baumeister lernten sich 1936 kennen. In dieser Zeit beginnt die Korrespondenz. Weller interessierte sich für Baumeisters Kunst. 1944 besprach Baumeister mit ihm sein Buch „Das Unbekannte in der Kunst“.